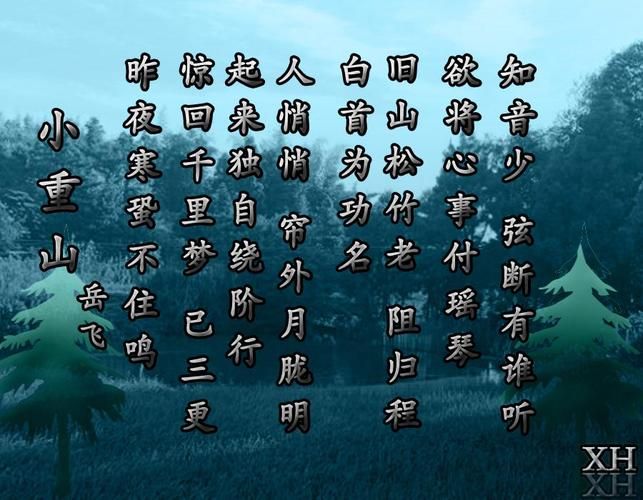

提起刘欢,大多数人脑海里第一个冒出的,可能是好汉歌里“大河向东流”的豪迈,或是弯弯的月亮里岁月沉淀的温柔。这位被称作“中国流行音乐奠基人”的歌者,唱了近四十年的歌,却从不把自己当“明星”。鲜少上综艺,不炒作,不接代言,就连开演唱会都带着一股“学术派”的较真——前两年办“巅峰音乐会”,为了达到最佳音效,硬是把音响团队换了三次,连场地的地毯材质都亲自过问,只因为“细微的差距,观众耳朵能听出来”。有人问他“不觉得可惜吗?现在的流量明星随便上个综艺就顶你十场演唱会”,他笑了笑:“唱歌是我的本分,把本分做好,比‘红’重要。”

再说到马伊琍,从奋斗里野蛮生长的“米莱”,到我的前半生里隐忍后爆发的“罗子君”,她的演艺路像一场“反套路”的大戏。当同龄人还在扎堆演偶像剧时,她偏要接“不那么讨喜”的角色——比如旗袍里心机深沉的“关_query”,为了演好上海女人的“嗲”和“狠”,一个月泡在弄堂里观察老太太们说话的神态,连裹旗袍的姿势都练到“走路时裙摆的褶皱都能说话”。经历过婚姻的起伏后,她在社交平台上写下“且行且珍惜,也且行且成长”,没有卖惨,没有抱怨,只是坦诚面对过去,转身继续往前走。前段时间拍新戏,有年轻演员问她“姐,被贴上‘实力派’标签压力大吗?”她摇摇头:“标签是别人给的,活法是自己选的。与其在别人的期待里打转,不如踏实演好每个角色——毕竟,时间从不会说谎。”

你有没有发现,刘欢和马伊琍,看似一个唱跳一个演戏,骨子里却透着一种相似的“拧巴”——他们不追风口,不搞“人设”,甚至有点“不合时宜”。刘欢在最红的时候,跑去美国哥伦比亚大学读声乐硕士,有人笑他“放着钱不赚,跑去啃书本”,他却说:“音乐是门手艺,手艺活不进补,早晚要生锈。”马伊琍在当“收视保证”的那些年,突然推掉所有剧本,跑去英国学导演,被质疑“是不是飘了”,她后来回应:“我怕再不充电,以后就只能演‘妈妈’了——不是演不好,是不想一辈子只演一个样子。”

他们也不是没有过“走捷径”的机会。刘欢刚出道时,有导演找他演男主角,长得不差,气质也沉稳,他却试镜一次就拒绝了:“演戏?我连台词都背不利索,还是唱歌踏实。”马伊琍28岁时,片酬翻了好几番,有经纪人劝她“多接点戏,趁年轻多赚钱”,她偏要花半年时间打磨一个“戏份不多但挑战大”的小配角:“钱是赚不完的,但好角色错过了,就真的错过了。”

如今再看他们,刘欢依旧穿着标志性的POLO衫,在大学的讲台上教学生唱歌;马伊琍依然挑剧本挑到“苛刻”,去年一部龙城让她再封“演技大女主”,却有人说“她怎么还是不精致”,她坦然回应:“生活本就带着烟火气,演员非得‘完美’,才是真的假。”

在这个人人追求“快”的时代,刘欢和马伊琍就像两个“慢慢来”的笨小孩。他们不焦虑,不内卷,只是守着自己的“一亩三分地”——刘守着音乐的纯粹,马守着表演的本真。或许所谓“人间清醒”,不是看透了多少名利场,而是在浮华面前,依然知道自己要什么,不要什么。

我们总羡慕“活得明白”的人,却常常忽略了:真正的“明白”,从来不是天生的,而是在选择和坚守里,一点点磨出来的。就像刘欢歌里唱的“心若在,梦就在”,但这“心”,从来不是飘在天上的,是踩在实处的。马伊琍也曾在采访里说:“人生的剧本没有标准答案,演好自己的部分,就是对观众最大的尊重。”

所以,你说,在这个“流量为王”的时代,像他们这样“不合时宜”的人,是不是最难得的那一股“清流”?毕竟,能扛过时间考验的,从来不是一时的红,而是骨子里的那份“不将就”。