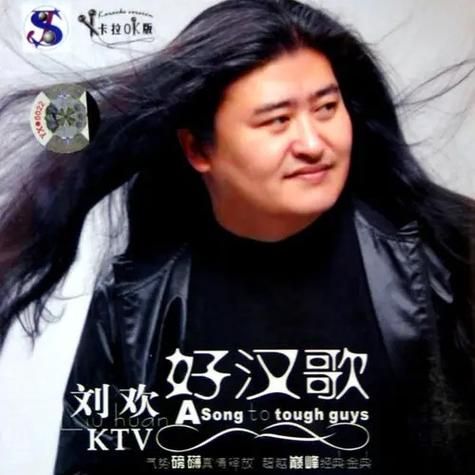

在流量裹挟的娱乐圈,明星的微信总带着一层神秘滤镜——是私密的树洞,还是资源的枢纽?当这个问题指向刘欢时,答案或许比想象中更有温度。这位被乐坛称为“大佬”的歌者,他的微信好友列表里,究竟藏着多少故事?那些朋友圈的寥寥数语,又藏着怎样不为人知的艺术态度?

微信联系人:“音乐圈的百科全书”还是“跨界朋友录”?

熟悉刘欢的人都知道,他的手机通讯录更像一本“中国音乐界名人录”。从阎肃、谷建芬这样的老一辈词曲作者,到谭盾、叶小纲等作曲家,再到孙楠、韩红中生代歌手,甚至是李健、周深这样的后辈,几乎都能在好友列表里找到痕迹。但有趣的是,刘欢的微信从不搞“精英主义”。曾有网友晒过与他的聊天截图,对话框里既有讨论作品的专业术语,也有分享家常的“今天菜市场买到新鲜的冬笋”;他给导演冯小刚的备注是“老冯”,给青年作曲家的留言却是“这段旋律可以再试试和声变奏”,既没有架子,又透着对专业的较真。

更让人意外的是他的“跨界好友列表”。演员陈道明曾调侃:“刘欢的微信里,除了做音乐的,就是聊历史的。”确实,作为对外经贸大学的教授,他的好友里不少是文史学者,偶尔还会分享一篇冷门学术论文,配文“这段对诗经的解读,或许能启发你的歌词创作”。这种“艺术+学术”的混搭,让他的微信成了名副其实的“跨界灵感库”。

朋友圈:“寡发但精”的艺术手记

比起明星朋友圈的“营业式打卡”,刘欢的动态更像一本“非定时更新的艺术手记”。翻看他近几年的朋友圈,数量不多,但每一条都透着认真。

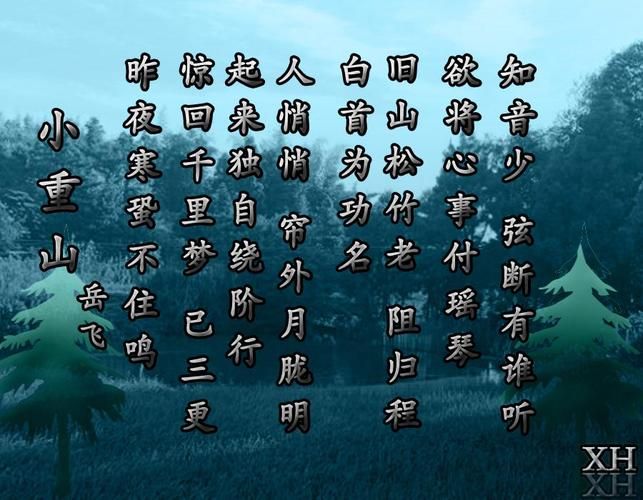

2022年北京冬奥会期间,他发了一条30秒的视频,镜头里是他对着钢琴哼唱雪花的旋律,手写乐谱铺在琴盖上,配文“试了下副歌转调,感觉对了”。没有酷炫的滤镜,只有一条沾着咖啡渍的乐谱手稿,却被网友赞“这才是艺术家该有的日常”。

还有一次,他转发了一条关于“传统戏曲元素在流行音乐中创新”的文章,配了几句长文:“前几天听了个00后组合的歌,用了秦腔的哭腔,一开始觉得违和,但越听越觉得——传统不是标本,是活的。希望有人能多做这样的尝试。”没有居高临下的指点,更像一个音乐前辈的真诚分享,评论区里,不少年轻音乐人留言“被刘老师的话鼓励到了”。

私密互动:“老顽童”与“音乐同行者”

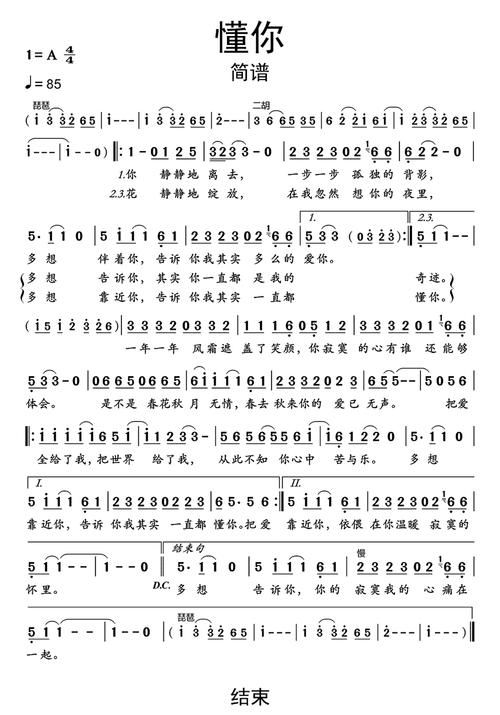

在粉丝眼里,刘欢的微信还是个“温暖的后花园”。他曾悄悄加入过一个由音乐爱好者自发组织的“古典音乐分享群”,群里多是普通网友,有人分享贝多芬的月光奏鸣曲,有人讨论德沃夏克自新大陆的配器。刘欢从不“炫技”,偶尔发一句“这段弦乐的处理可以更轻柔些”,或者“推荐听听阿格里奇的这首肖邦,触键的颗粒感绝了”,就像群里的“音乐学长”,耐心又亲切。

对年轻音乐人,他更是“藏不住”欣赏。曾有个新人歌手在后台找他请教,结果两人加了微信,聊了整整半个小时关于“流行歌曲如何融入民族元素”的话题。后来这个歌手发微博感谢,大家才知道,原来大佬的微信里,藏着这么多“不打扰的温柔”。

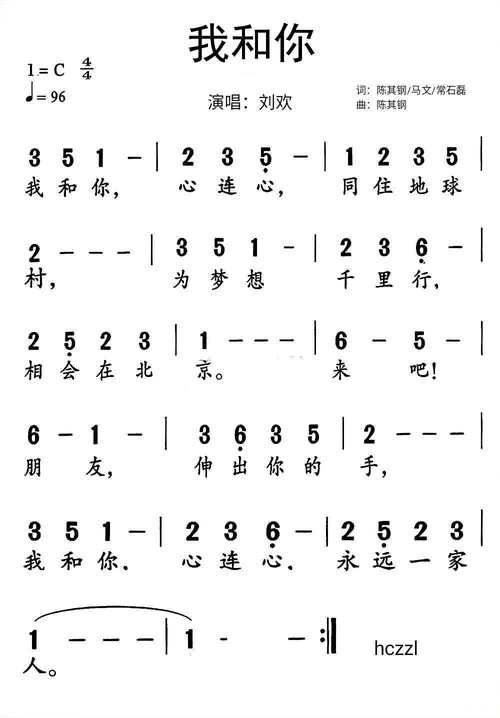

结语:微信里的刘欢,是艺术家的“人间真实”

说到底,刘欢的微信从来不是“名利场”,而是他作为艺术家、教育者、普通人的生活切片。那里没有精心包装的人设,只有对音乐的赤诚、对朋友的真诚,以及对生活的热爱。或许正如他曾在采访中说过的:“艺术不在于你站在多大的舞台上,而在于你心里装着多少对世界的好奇。”而他的微信里,藏着的正是这份永远向艺术、向生活、向他人敞开的好奇与温度。

所以,刘欢的微信到底是什么?或许,它只是一面镜子,照见了一个真正的艺术家,如何在喧嚣的娱乐圈里,始终保持着“人”的温度与“艺”的纯粹。