老式录音机按下播放键时,磁带总会先发出几声“沙沙”的轻响,像极了岁月在悄悄喘息。然后,一阵沉稳又高亢的旋律破空而来——没有歌词的渲染,只有管弦乐与电声交织的铺陈,却总让人忍不住跟着哼唱。这是刘欢怀念战友的伴奏带,上世纪90年代初录制,转眼竟被传唱了三十余年。很多人说:“听这伴奏,就像回到了爷爷辈的军旅青春。”

从“老歌”到“神伴奏”,它为何成了时代的“声音密码”?

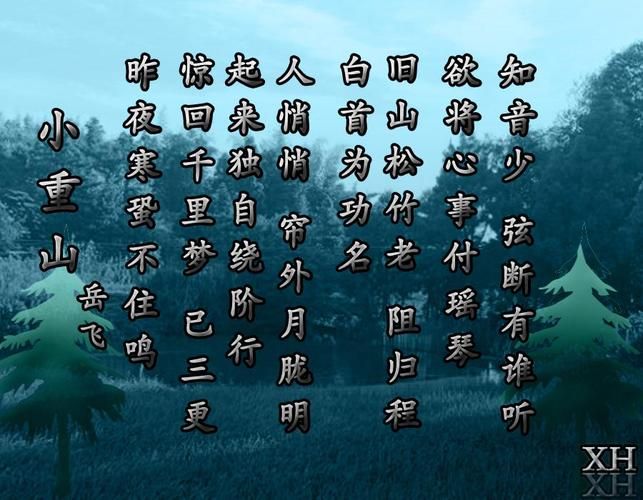

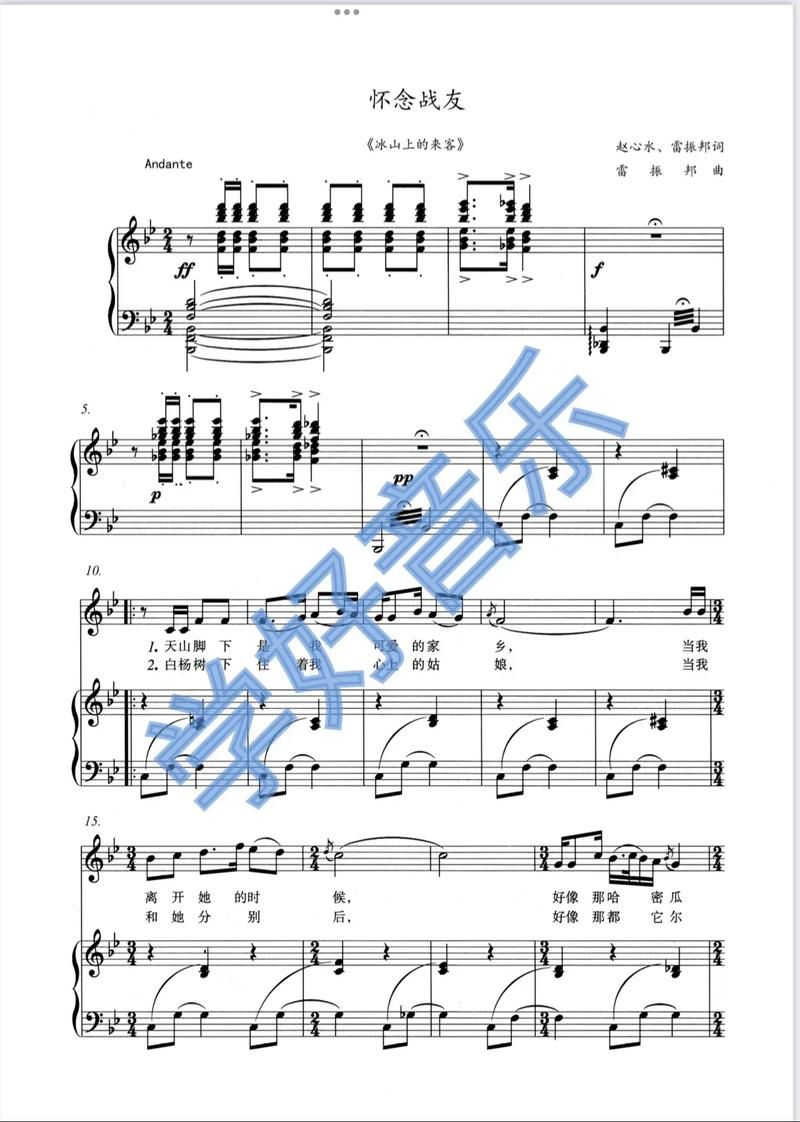

说起怀念战友,最早得追溯到1963年的电影冰山上的来客。原唱是歌唱家克里木,苍凉的嗓音配上塔吉克族的民歌调子,把边防战士的思乡与忠诚唱得直抵人心。但刘欢的版本,却给这首歌注入了新的灵魂。

1990年,刘欢为央视世界影视金曲节目录制了这首歌。当时的编曲特意做了“减法”——少了原曲的民族乐器,改用西洋管弦乐打底,电吉他烘托情绪,间奏加入小号独奏,像极了军号在山谷间回荡。最妙的是刘欢的处理:他没像原唱那样强调“悲怆”,而是用更沉稳的胸腔共鸣,把“怀念”唱得克制却充满力量,像老兵在月光下摩挲着褪色的军功章,一字一句都是滚烫的回忆。

后来,这首完整的版面被制作成伴奏带,在全国的小店铺、学校广播站流转。在那个音乐资源匮乏的年代,伴奏带比原版更“亲民”——普通人想唱歌,跟着伴奏就能吼出气势;学校的文艺汇演,它是最稳妥的“压轴曲目”;就连部队晚会上,战士们也会用伴奏合唱,把歌词里的“当我永别了战友的时候”唱得热泪盈眶。

一盘磁带的重量:它藏着三代人的“集体记忆”

56岁的张建国至今保留着上世纪90年代的那盘磁带,封面是刘欢戴着眼镜、微微仰头的黑白照,背面写着“刘欢经典金曲伴奏”。“当年我在部队当兵,怀念战友是每个兵都会唱的歌。周末休息时,连队里十几号人挤在宿舍,用半导体收音机放伴奏,一人一句大声吼,嗓子哑了也不喊累。”他说,“伴奏里的军号声一响,就感觉浑身都是劲儿,好像真的回到了边防哨所。”

张建国的女儿张琳,如今35岁,对这首歌的记忆藏在中学时代的广播里。“2003年,学校要搞合唱比赛,我们班选了怀念战友。音乐老师给了我们一盘翻录的伴奏带,已经有点杂音了,但‘沙沙’声刚好能盖住我们跑调的嗓子。”她笑着说,“现在想起,每天放学后大家在教室排练,窗外是香樟树,风里飘着伴奏里的那段小号,就觉得青春特别有劲儿。”

而张琳10岁的儿子,最近在短视频平台刷到了这段伴奏。“他问我为什么视频里的人跟着音乐哭,我给他讲爷爷是军人,我是听着这首歌长大的。后来他偷偷学唱,虽然词记不全,但总说‘这音乐像动画片里的英雄主题曲’。”

这就是伴奏带的魔力——它从不说话,却能让三代人隔着时光彼此共鸣。爷爷的军旅青春、妈妈的校园记忆、孩子的英雄想象,都藏在这段旋律里。

为什么“无词的音乐”反而更“懂人心”?

有人说:“有歌词的歌曲,怕听众听不懂;而好的伴奏,能让听众自己填满回忆。”刘欢怀念战友的伴奏,恰好印证了这句话。

开头的小号声悠扬又略带苍凉,像极了老战士望向远眺的背影;中段的管弦乐层层递进,铜管乐器的恢宏让人联想到军营的操练场面;电吉他的滑音又悄悄藏起一丝柔情,像是战友间悄悄递过的半块压缩饼干。没有歌词的束缚,每个听众都能把自己的故事“贴”上去:边防战士想起哨所的星空,大学生想起宿舍的夜谈,普通人想起那些逝去却温暖的人和事。

更重要的是,这段伴奏保留了时代的“毛边感”。不像现在数字音乐的精致,它有磁带的“沙沙”声,有录音时偶尔的呼吸起伏,甚至还有调音师记不清的细微瑕疵。正是这些不完美,让它更像“老朋友”——不会因为岁月流逝而显得过时,反而越老越有味道。

三十年后,它为何依然“破圈”?

这几年,短视频平台上常有“翻红”的片段,但怀念战友的伴奏却从未“过气”。去年,一位消防员在训练间隙,对着镜头跟着伴奏合唱“啊!亲爱的战友,我再不能看到你雄伟的身影和蔼的脸庞”,视频下有人说“听出了守护的味道”;今年,一位抗战老兵的生日宴上,家人播放这段伴奏,老人跟着旋律轻轻拍手,眼含泪光说:“这声音,像当年我们在战场上……”

为什么它能穿越时光?或许因为它唱的是人类共通的情感——“怀念”从不是某一代人的专属,而是我们对所有珍贵情感的回望:对战友的忠诚,对青春的不舍,对家国的热爱。刘欢曾说:“好的音乐,应该像老酒,时间越久,越能尝出滋味。”这段伴奏,或许就是那坛“老酒”,藏在岁月的角落,总在某个瞬间,被轻轻打开,让每一个听到的人,都能听见自己的故事。

下次当你在某个角落,偶然听到那段熟悉的旋律——不必问词,不必记曲,只管跟着哼唱。因为在那沙沙的声响里,藏着的不仅是刘欢的歌声,更是几代人的青春与回忆。就像老磁带转动的每一秒,都在说:“有些声音,永远不会被时光带走。”