提到刘欢,你脑子里跳出来的第一首歌是什么?是弯弯的月亮里那个“今天的村庄,还唱着过去的歌谣”,还是好汉歌里“大河向东流啊,天上的星星参北斗”的豪迈?又或者,是千万次的问里“我不能随波流浮,只为在狂风中找到坚强的理由”?

但今天,咱们不说这些传遍大街巷的经典歌,聊聊一个你可能没太注意过的词——“麦的垛”。这四个字,像根隐秘的线,一头牵着刘欢的音乐初心,一头连着普通人念旧的情愫。你有没有想过,那个站在聚光灯下、一开嗓就能镇住全场的“歌王”,其实和“麦的垛”藏着这么多故事?

“麦的垛”的麦,是麦浪的麦,还是麦克风前的麦?

先猜个谜:你说“麦的垛”的“麦”,指的是麦克风,还是庄稼地里的麦浪?

其实都对。早些年在北京音乐圈混的人,都知道“麦的垛”不是个大场馆,不是鸟巢也不是工体,甚至不是某个正式的酒吧。它可能就是个小台阶,一片空地,或者某个胡同深处的小院子——但每到晚上,那儿总会聚起一群抱着吉他的人,有人弹有人唱,没有门票,没有VIP,只有爱音乐的人凑在一起,唱没上过排行榜的歌,聊没人关心的旋律。

刘欢年轻时,常往“麦的垛”跑。那时他还不是央视的“御用歌手”,只是中央音乐系里一个爱弹琴、爱写歌的学生,揣着一把木吉他,坐在人群中听别人的故事,也讲自己的歌。有老乐手回忆,刘欢在“麦的垛”唱过一首自己写的歌,词记不太清了,但旋律里“全是麦田味儿”——不是酸溜溜的乡愁,是那种风吹过麦浪沙沙响的踏实,像农民蹲在田埂上抽烟,嘴里哼着的是日子的滋味。

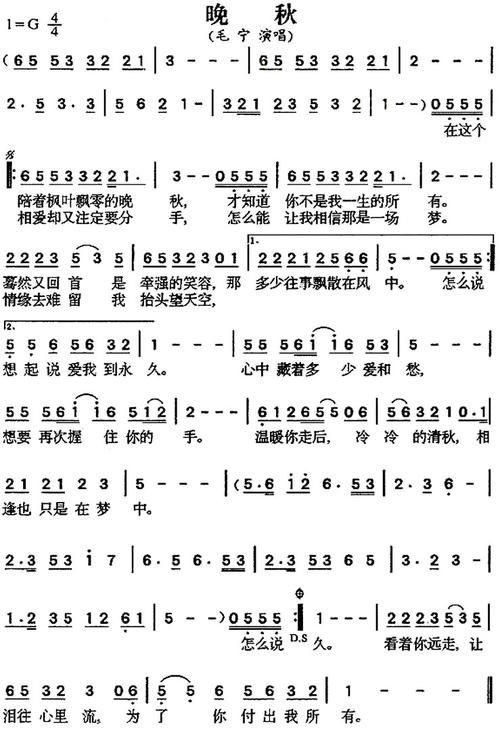

后来他唱火了弯弯的月亮,有人说这是“都市民谣的开山作”。但你听听“麦的垛”版的早期demo,那股子劲儿多像——没有华丽编曲,只有一把吉他,一句“我的心也为你弯弯的”,像跟村口的老槐树悄悄话似的。难怪有人说,“麦的垛”的“麦”,是麦粒一样的音乐,一颗一颗,滚进心里才发芽。

从“麦的垛”到“国家大典”:他没丢的是对“真”的执拗

你有没有发现,现在很多歌手开演唱会,舞台比天大,造型比天炫,唱的歌却越来越“飘”?词写得华丽,旋律抓耳,听完了却像喝了一杯没加糖的咖啡,只剩个空架子。

但刘欢不是。他从“麦的垛”走到今天,唱过北京欢迎你这样的大气磅礴,也唱过千万次的问这样撕心裂肺的,甚至唱过甄嬛传里“逆风如解意”的婉转,不管唱什么,你总能听出股“真”——不端着,不讨好,就像当年在“麦的垛”里,他敢对着十几个陌生人唱刚写的半成品,哪怕跑调了也笑得坦然。

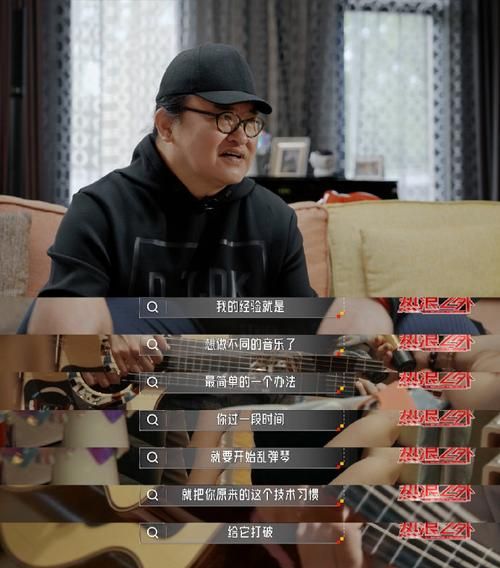

记得他谈好汉歌的创作时说,当时剧组要求“既要豪迈,又要接地气”,他就跑去乡下听大爷们唱号子,听船夫喊号子。有次下雨,他蹲在麦垛边(对,又是麦垛!),听农民唱割麦的歌,调子糙得像砂纸,但那股子“干活时的劲儿”扑面而来。后来好汉歌里“嘿儿呀咦儿哟”的衬词,不就是这么来的?没一句华丽辞藻,却能让人跟着一起甩胳膊。

这种“真”,其实藏在他对“麦的垛”的念旧里。有次访谈,主持人问他“现在还会去小地方唱歌吗”,他笑着说:“去啊,不过现在得我请客了。当年在‘麦的垛’,喝啤酒从来都是谁有钱谁买单,我兜里常揣着俩钢镚儿,就为跟大家凑一桌。”

你看,从“麦的垛”的小酒桌,到国家大典的大舞台,他变的是舞台大小,不变的是对音乐的那股较真——不骗观众,不骗自己,就像麦垛上的麦子,饱满就饱满,瘪了就瘪了,从不藏着掖着。

当“麦的垛”成为回忆:我们怀念的,是那个“敢唱真”的时代

现在“麦的垛”还在吗?可能早拆了,变成了高楼;可能还在,只是没人再聚着弹吉他了。但它像颗种子,种在了一代人的记忆里。

有人在网上留言:“当年在‘麦的垛’听刘欢唱歌,听不懂什么和弦进行,就知道那个唱少年壮志不言愁的哥哥,唱得比课本上的诗还有劲儿。”也有人感慨:“现在想找地方听原声吉他弹唱,都得去Live House买票,还得提前选座。哪像‘麦的垛’,坐地上就行,草虫都是伴奏。”

是啊,我们怀念“麦的垛”,可能不只是怀念刘欢当年的歌声,更是怀念那个“敢唱真、敢听真”的时代——没有短视频的流量焦虑,没有热搜的排名争夺,就为了喜欢而去唱,为了共鸣而去听。刘欢如今还在唱,只不过他唱的“麦的垛”,从胡同里的空地,唱进了更多人的心里。

就像他说的:“音乐嘛,不就是心里话嘛。心里话揣着,早晚得说出来,对着麦垛说也行,对着千万观众说也行。”

下次再听刘欢的歌,不妨停一停,除了旋律和歌词,听听那歌里有没有“麦的垛”的影子——有没有麦浪的沙沙响,有没有吉他弦的木质香,有没有一群人凑在一起,哼着同一首歌的温暖。

说到底,“麦的垛”哪是个地方啊,那是所有为音乐纯粹过的灵魂,共同的故乡。