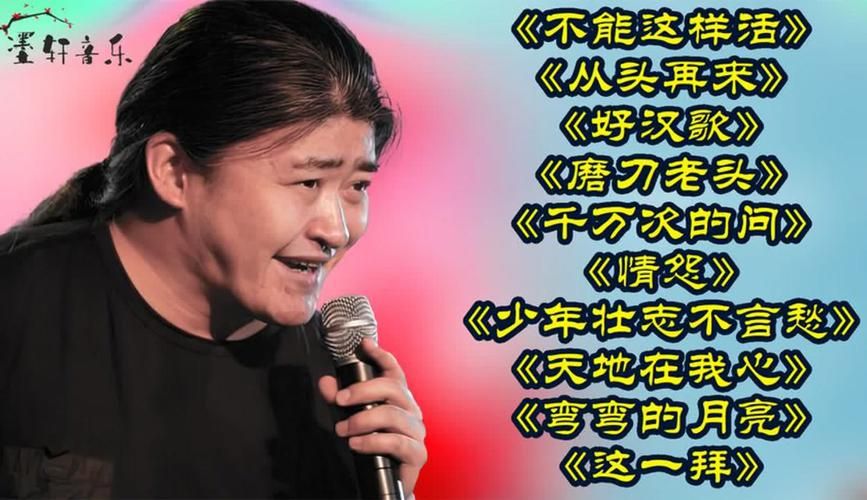

提起刘欢,华语乐坛几乎没人能绕开这个名字。从少年壮志不言愁里的热血沸腾,到好汉歌里的苍劲豪迈,再到凤凰于飞里的婉转深情,他的嗓子像一块被岁月反复打磨的玉,既有棱角,又有温度。但你可能不知道,这位站在台前光芒万丈的“歌王”,身后始终站着一个叫王建的男人——他不善言辞,却比谁都懂刘欢的歌;他鲜少曝光,却在每个关键节点推着刘欢往前走。

琴房里的“臭味相投”:两个“音乐偏执狂”的相遇

1983年的中央音乐学院,琴房走廊里总飘着浓烈的咖啡味和争吵声。刘欢刚从声乐系转入干部专修班,抱着吉他坐在走廊尽头唱外国民谣,声音大得能穿透三层楼;王建是作曲系的“学霸”,总揣着一沓手写的五线谱,蹲在刘欢旁边改和弦,一边改一边嘟囔:“你这根音太炸,和女生合唱时能把她吓跑。”

两人第一次真正“吵”起来,是因为一首篱笆墙的影子。刘欢想用布鲁斯的方式改编,加一段即兴的假声;王建坚持保留原作的民谣叙事感,觉得“加了花哨的东西,就不是老百姓的故事了”。那天晚上,两人为了三个音符在琴房耗到凌晨,宿管阿姨来锁门时,看见他们趴在钢琴上睡着了,手边还放着改了八遍的谱子。

“其实我们都觉得对方错了,但又不得不承认——他懂我的嗓子,我懂他的歌。”多年后刘欢在访谈里笑,“王建这人表面上闷,心里跟明镜似的,知道你哪根弦最该绷紧。”

好汉歌凌晨三点的“狠”:比刘欢更“较真”的制作人

1998年,电视剧水浒传筹备主题曲,导演施炳南找到刘欢,说“要唱出梁山好汉的‘野’,还得有百姓的‘根’”。刘欢接下任务,却总找不到感觉——试了十几种唱法,要么太“文”,要么太“吼”,直到王建拿着一张山东快书的磁带推门进来:“听听这个,里面藏着老百姓的‘土气’,和‘豪气’是一体的。”

那天两人在录音室泡了整整24小时。王建让刘欢穿上粗布衣服,蹲在地上唱,说“你得‘接地气’,不能飘着”;又找来十几个山东汉子合唱,录到后半夜嗓子都哑了,王建还挑刺:“这里的和声太整齐,得让那几个大叔喝着酒唱,带着点‘乱’才真实。”凌晨三点,当刘欢唱出“路见不平一声吼”时,王建突然砸了下拳头:“就是这个味儿!”

后来好汉歌火遍大江南北,有人问王建“你作为制作人,最骄傲的是什么”。他抽了口烟,说:“骄傲的是刘欢敢让我‘折腾’。他比我还‘轴’,认定的事,哪怕撞墙也要做到最好。”

隐身的“推手”:当“歌王”开始“慢下来”

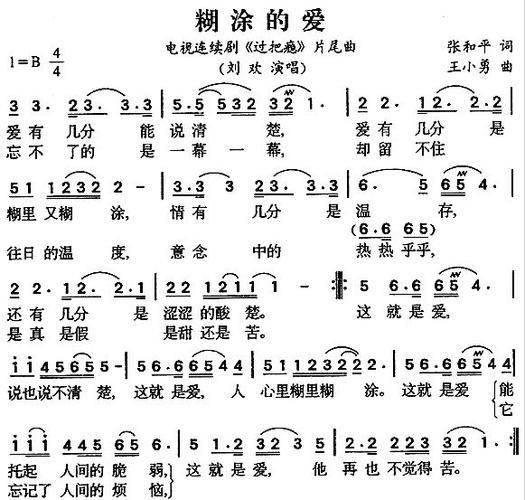

2000年代初,华语乐坛进入“流量时代”,刘欢却突然“慢”了下来——很少接商演,开始带学生,甚至为了研究蒙古长调跑到草原待了三个月。很多人说他“过气”了,王建却默默把他工作室的钢琴调了三次,每天送一壶热茶,说:“你该干嘛干嘛,有我在。”

2010年,电视剧甄嬛传找刘欢写主题曲,他花了半年研究清宫音乐,却总觉得“不对劲”。王建知道后,直接搬来一箱明清曲谱,蹲在地上陪他翻,突然指着一页小字:“你看这个‘工尺谱’,古人唱哀怨的时候,音是要‘下滑’的,现在你唱得太稳了。”那天刘欢试了二十遍,直到嗓子发哑,王建才拍拍他肩膀:“成了,这是甄嬛的心,不是你的。”

后来凤凰于飞成了经典,有人问刘欢“怎么敢这么冒险”。他望着王建的方向笑:“因为有他在,我敢把‘慢’唱成‘快’,把‘旧’唱成‘新’。他知道我所有的‘拧巴’,也捧着我所有的‘任性’。”

比“歌王”更重要的“战友”:娱乐圈最稀缺的“纯粹”

如今,刘欢仍是华语乐坛的“定海神针”,王建却依然很少出现在镜头前。有人问过刘欢“为什么这么多年不炒作兄弟情”,他正在给学生们改作业,头也没抬:“炒作什么?他是我音乐上的‘镜子’,也是我生活里的‘锚’——我知道只要回头,他总在那儿,不需要说出来。”

去年刘欢生日,王建送了一把旧吉他,琴箱上刻着两个歪歪扭扭的字:“熬住”。刘欢摸着那两个字突然红了眼眶:“我们这代人,没什么流量,没什么热搜,有的是——一起熬过的夜,一起改过的歌,还有一起咽下的‘不说话’。”

是啊,娱乐圈从不缺聚光灯下的“兄弟情”,却少有像刘欢和王建这样——一个在台前发光,一个在幕后掌灯;一个用嗓子讲故事,一个用耳朵懂人心。他们的情谊,没有热搜的簇拥,没有粉丝的吹捧,只有几十年来琴房里的烟味、录音室的灯光,和那句从未说出口的“我懂你”。

或许这,才是娱乐圈最珍贵的“故事”——不是光芒万丈的成就,而是默默无语的陪伴;不是惊涛骇浪的传奇,而是细水长流的默契。