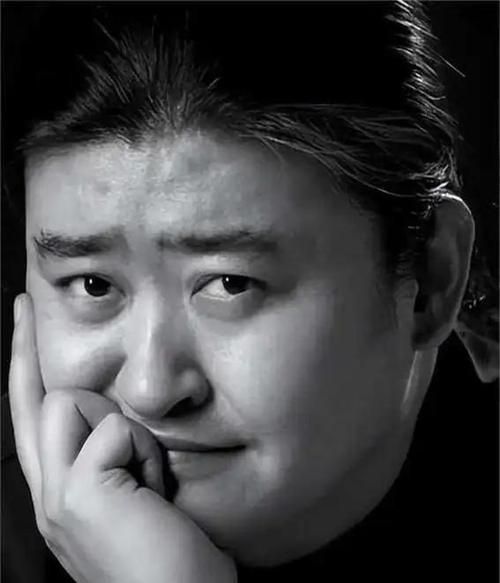

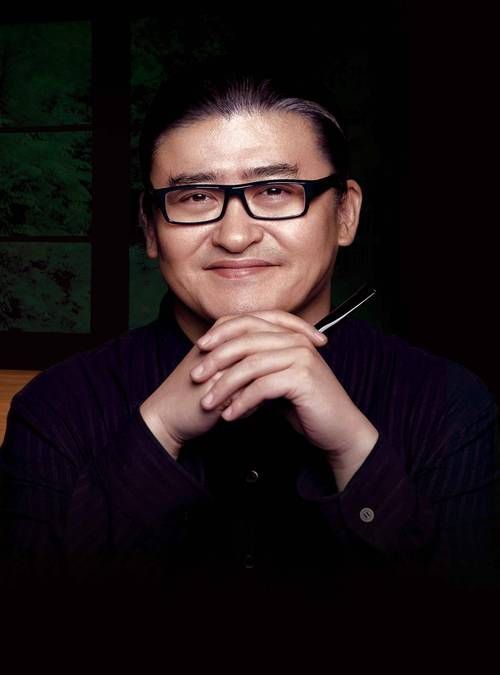

1993年春晚的后台,灯光晃得人睁不开眼。刘欢攥着一张被手心汗浸得微微发皱的歌谱,来回默念着“爱过知情重,醉过知酒浓”。这是他第一次在春晚独唱,台下坐着五千名观众,电视机前坐着一亿多双眼睛——没人想到,这首不到5分钟的歌,会成为后来三十年里,中国大地上被传唱次数最多的旋律之一。

“这首歌不是我唱红的,是它自己长进了老百姓心里”

刘欢总说离不开你是“捡来的歌”。1992年,作曲家李海龙写好demo,找了几位歌手都觉得“不够有劲儿”,直到刘欢在录音棚里听到第一句前奏。“那钢琴一起,我头皮就麻了,”多年后他在采访里笑,“感觉像有人攥着我的心脏,非要我把心里那点憋了半辈子的劲儿喊出来。”

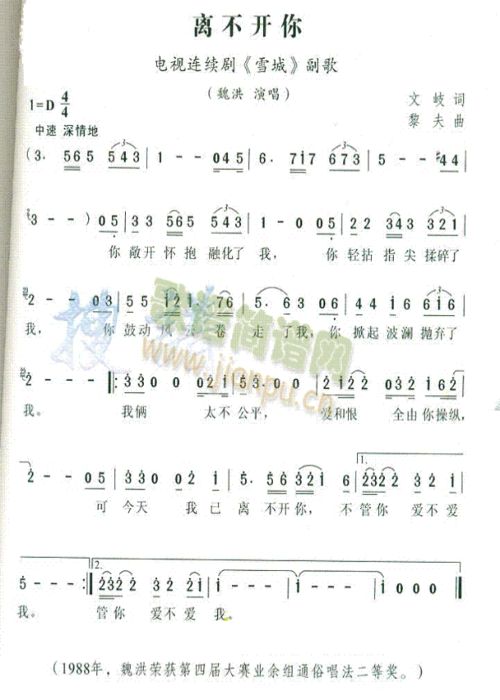

李海龙的曲子带着西北黄土的厚重感,像山涧里的水,不疾不徐却能把石头磨圆。但真正让这首歌活起来的,是刘欢加的那句“啊——”。不是技巧炫技的高音,像是从嗓子眼里挤出来的叹息,带着点烟酒的沙哑,又藏着股不服输的劲儿。后来作曲家徐沛东说:“欢哥那声‘啊’,是给这首歌焊上了灵魂。没有它,顶多首好听的歌;有了它,就成了刻在骨头上的记号。”

录制时出了个小插曲。刘欢前一天录节目熬到凌晨,嗓子哑得说不出话,录音师劝他改天再录,他却摆摆手:“这首歌的劲儿,就得在没睡醒时唱,跟平时清醒了不一样。”结果那版“带病录制”的take,成了后来发行的原版——后来无数翻唱者模仿他的沙哑,却始终学不来那股“没睡醒”的真挚,就像有人摹了王羲之的字,却摹不来他喝醉时的笔锋。

它为什么能“离不开”?是旋律,更是“共情”

离不开你火起来的时候,手机还没普及,人们听歌靠磁带,传唱靠口口相传。但奇怪的是,这首歌从城市公园的晨练者,到田间地头的农民,从出租车里的司机,到大学宿舍的学生,没人觉得它“隔”。

后来刘欢在综艺里说起一个细节:有次在菜市场,卖菜大妈突然扯着嗓子唱“你是我心内的一首歌”,旁边卖鱼的跟着敲着塑料盆打节拍,唱到“心意啊,无人知”时,两个素不相识的大妈竟然抱在一起哭。“她们可能不懂什么叫转调,什么叫情感处理,但她们知道,这首歌里有她们想说的话。”

是啊,歌词里“爱过知情重,醉过知酒浓”,哪是情爱小调?分明是把人生里那些说不清道不明的遗憾、思念、不甘,都揉进了五个字里。1990年代初,改革开放快十几年,有人下海赚了钱,有人丢了铁饭碗,有人背井离乡闯荡,日子像被按了快进键,可夜深人静时,谁心里还没点“离不开”的东西?舍不得老家的一碗面,忘不掉初恋的笑,甚至舍不得那个曾经敢把梦想挂嘴边的自己。刘欢的歌声就像一面镜子,照出了每个人心里那片软乎乎的角落。

从“春晚神曲”到“时代记忆”:刘欢的“离不开”,是“不变”的坚守

后来中国好声音的舞台上,刘欢坐在导师椅上,听学员翻唱离不开你,会突然停下来问:“你知道这首歌为什么能传30年吗?因为它不‘赶时髦’。”

这话不假。这些年流行过R&B,火过电子乐,连民谣都分了民摇、民诗,但离不开你的旋律拿出来,还是能让人跟着哼。李海龙的曲子没一个复杂音,刘欢的唱腔没一句花哨,可就是“扛听”——就像老北京的家常菜,炸酱面不加任何“创新”,靠的是手擀面的筋道、黄豆酱的醇厚,吃一辈子都吃不腻。

刘欢自己也“离不开”这首歌。2018年,他在“巅峰音乐会”上重新演绎,没有伴奏,就着一架钢琴。唱到“啊——”时,他闭着眼,手指无意识地敲着琴凳,眼角有点湿润。“30年了,我还是会想起1993年那天,”他说,“不是因为我唱得多好,是因为那一刻我知道,音乐是有根的。当你把老百姓的日子唱进歌里,他们就永远不会忘了你。”

如今打开短视频平台,离不开你的话题下,有98岁的老人坐在轮椅上跟着唱,有00后用方言翻唱,有海外留学生举着手机在异国街头直播……评论区有人说:“爷爷临终前,让我给他放这首歌,说‘人快走了,但心还在这里’”;有人说“婚礼放它,是因为我知道,往后余生,就是‘离不开你’这三个字”。

原来我们说的“离不开”,从来不是离不开一首歌。我们离不开的,是刘欢歌声里那份对生活的赤诚,是时代浪潮里不曾被磨平的真情,是只要旋律响起,就能找到彼此的默契——就像三十年前的春晚夜,五千人同时沉默,又同时跟着唱和的那个瞬间。

歌声会停,但有些东西,永远离不开。