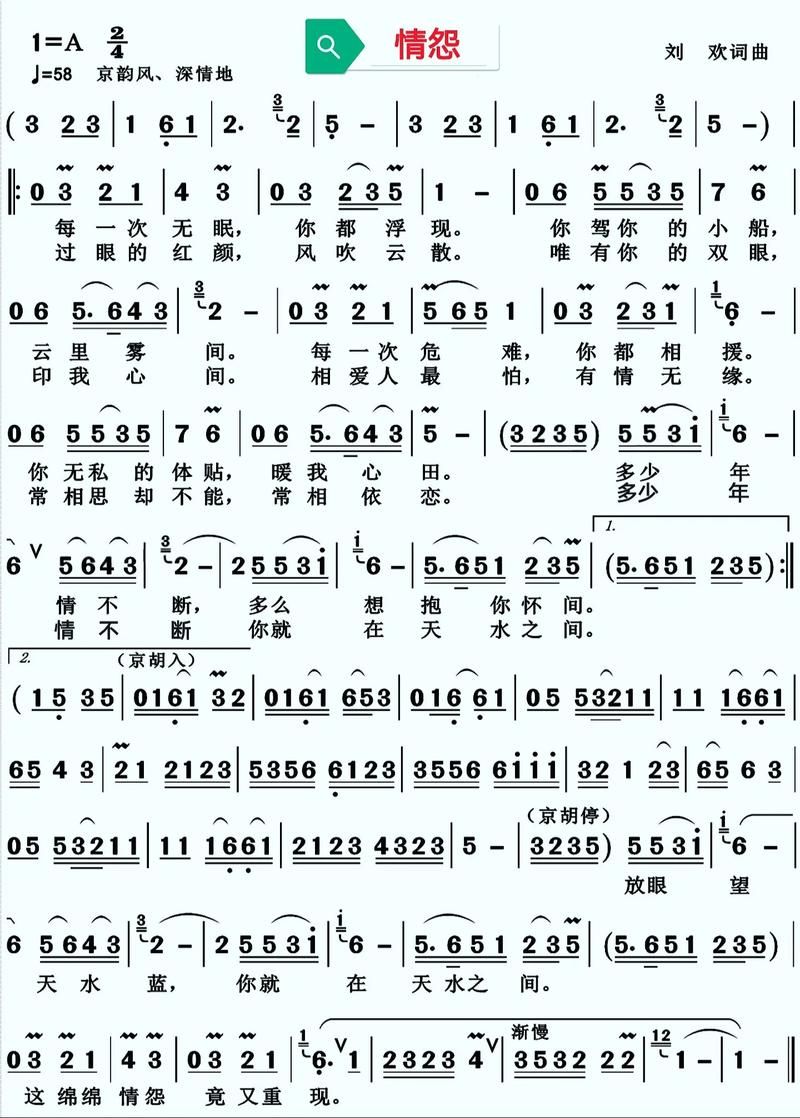

打开视频软件刷到90年代的经典剧,片头一起,刘欢的声音一出来,你是不是也会不自觉地跟着哼?不管是北京人在纽约里那句“千万里,千万里,我一定要回到我的家”,还是水浒传里“大河向东流啊,天上的参星啊朝西走”,甚至甄嬛传“红颜旧”里的那句“西风瘦,晚庭秋”,明明隔了十几年,旋律一起,画面里的胡同、梁山、紫禁城就全活了。

这声音到底有魔力?在流量当道的娱乐圈,主题曲早成了“工具人”——要么是卡点播放的背景音,要么是粉丝刷数据的素材,可刘欢的歌为什么能让几代人觉得“这剧不白看”?

先说说他声音里的“人味儿”。刘欢的嗓子,是老天爷赏饭吃的高亢,更是自己磨出来的“故事感”。唱千万次的问时,他不是在“飙高音”,是在倾诉一个在纽约漂泊的北京人的拧巴:“我梦想装满行囊,却装不下彷徨”——那种对家的执念,对现实的迷茫,像胡同里的大爷聊天,带着点沙哑,却字字戳心。后来唱好汉歌,他又成了梁山泊的“说书人”,嗓子里的粗粝感,像是从泥土里长出来的,“路见一声吼,该出手时就出手”,听着就让人觉得,这才是绿林好汉该有的样子。

更厉害的是,他从不“为唱而唱”。刘欢接电视剧主题曲,先要把自己泡在剧本里。甄嬛传筹备时,导演郑晓龙找他,他没先看词,先刷了十几遍剧本,琢磨透了甄嬛从天真到狠厉的一生,才写下“红颜旧”的旋律。“旧”字不是怀旧,是“人面不知何处去,桃花依旧笑春风”的悲凉,所以他的演唱里有种“克制的悲”,像把刀,不扎在你身上,却让你心里疼——这哪是唱歌?分明是在替人物说话。

现在的影视剧主题曲,常被诟病“听不出剧在讲什么”。歌手进棚录几遍,词曲套着模板,唱得再好听,也跟剧中人物隔着层纱。可刘欢的歌,从来是剧的“另一半灵魂”。东游记里“仙山有个第一名啊词”,他唱得像在茶馆里听快板,活泼又亲切,配上吕颂贤和郭晋安的游侠形象,立刻就有了“踏遍青山人未老”的洒脱;导弹旅长主题曲,他又是沉着的叙述者,“脚踏着祖国的大地,背负着民族的希望”,把军人的硬气和家国情怀,唱成了大地的厚度。

最绝的是,他的歌能“给画面留白”。就像北京人在纽约的片尾,刘欢唱“千万次的问,你可知道,我爱着什么”,背景里是王姬在华尔街的高跟鞋砸在地上,姜文蹲在唐人街啃冷包子——歌声没压过画面,反而让哭戏更刺眼,让破败的出租屋更温暖。现在的主题曲要么太满,要么太吵,生怕观众不知道情绪在哪儿,可刘欢懂得“留白”的艺术:声音是线,牵着观众的情绪;线不断,画面里的烟火气才能一点点铺开。

有人说,“刘欢的歌声里,藏着一个国家的成长”。从北京人在纽约里的文化碰撞,到水浒传里的草根英雄,再到甄嬛传里的人性挣扎,他的歌像时代的镜子,照着当年的我们是什么样,照着那些年追过的剧有多动人。现在的年轻人刷到老剧弹幕总说“爷青回”,或许回的不仅是剧情,更是刘欢唱出来的——那种把日子过成歌,把故事融进声里的真诚。

下回再听到刘欢的声音,不妨慢下来听听:那不只是旋律,是胡同里的叫卖声,是梁山的马蹄声,是紫禁城的鸟鸣,是我们回不去的,却永远记得的烟火气。