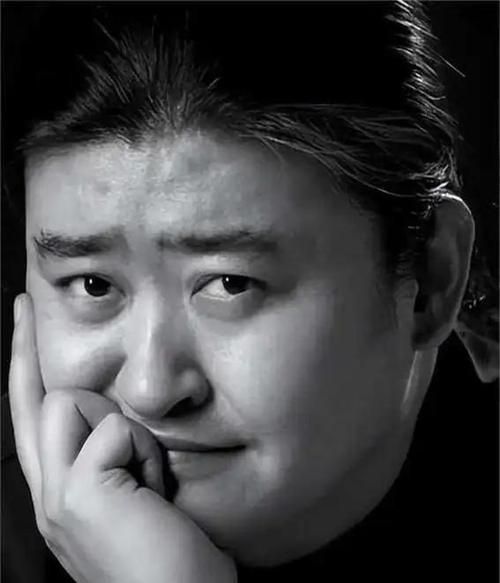

有人说,娱乐圈是个大染缸,进去的人多少会沾点“颜色”,有的人越染越艳,有的人却褪成了透明。可总有那么几个“异类”,偏要在花花世界里守着一方白地,刘欢算一个。

他不是流量明星,没买过热搜,没立过“人设”,可只要一开口、一站上舞台,观众就知道:“哦,这是刘欢,不会错。”从好汉歌的“大河向东流”到弯弯的月亮的“岁月啊你带走我的梦”,再到从头再来唱哭无数下岗工人,他的歌像长了脚,能穿过二十年的时光,现在听依旧有劲儿。可比歌更让人忘不了的,是他对“人”的坚持——对音乐的较真,对名利的淡然,对后辈的真心,甚至是面对病痛的坦荡,这些拧在一起,聚成了娱乐圈里最稀缺的东西:正气。

一、对专业“轴”到底,才是对观众最大的尊重

有人算过,刘欢这些年推掉的商演,堆起来能绕北京三环几圈。不是演不起,是“看不上”。早年间,他刚凭借少年壮志不言愁火遍全国,就有商家揣着厚厚的支票本找他,让他唱些“口水歌”,钱多到什么程度?“一场顶得上普通教师十年工资”。刘欢直接摇头:“歌儿不是这么糟践的。”

后来在中国好声音当导师,更把“轴”劲儿发挥到了极致。有学员想靠炫技晋级,他直接打断:“咱们是唱歌,不是杂技,先把故事唱进心里。”有选手选了一首热门网络神曲,他皱着眉头说:“这歌儿红归红,可没‘根’,红两天就忘了。我劝你换个有筋骨的。”有次录节目到凌晨,工作人员劝他“差不多得了”,他却说:“不行,这个学员的和声还没抠到位,上台就是砸我自己的招牌。”

可正是这种“轴”,让观众服气。有人评价他:“刘欢的点评可能不‘情商’,但一定‘真’——他不是在选学员,是在选能撑起华语音乐未来的种子。”现在回头看,那些靠“剪刀手”“修音台”捧出来的“流量”,有几个能像他带出来的那英、杨坤一样,二十年后依旧是舞台的“压舱石”?

二、把名利看轻,才能把人做“重”

刘欢身上总有股“反骨”。上世纪90年代,他已经是家喻户晓的“歌王”,央视春晚请他登台,他却推了好几次。“不是不想去,是不太喜欢那种‘被安排’的感觉。”后来有人问他原因,他笑着说:“春晚舞台太大,我怕自己唱不好,辜负了观众。”

更让人意外的是他的“抠门”。有次他去山区演出,看到孩子们连钢琴都没见过,二话不说捐了二十万。可轮到给自己买件衣服,却能穿十年。有次采访,记者注意到他腕上的表磨得掉了漆,打趣道:“刘老师,您这表是古董吧?”他摆摆手:“不是古董,是结婚时我媳妇儿送的,戴习惯了,二十年了,比我还耐用。”

他对家人的“抠”和对别人的“大方”形成了反差。女儿出生时,他特意写歌你是这样的人送给妻子,歌词里藏着“我们一起慢慢变老”的浪漫;可面对媒体的八卦镜头,他却把女儿护在身后,说:“她的生活不应该曝光在聚光灯下,她就是个普通女孩。”这种“分得清”,在娱乐圈里太珍贵了——知道什么是重要的,什么是可以放下的。

三、把“真”当铠甲,才不怕岁月侵蚀

很多人不知道,刘欢30岁就查出“股骨头坏死”,医生让他别久站,少熬夜,他倒是“听话”,转身就录了首从头再来,唱给所有在困境中打拼的人。歌里有句词:“心若在梦就在,天地之间还有真爱。”这不是空话,是他自己的真实写照。

后来病情加重,他不得不靠激素控制体重,从140斤涨到200多斤,有人劝他“别再拼了”,他却说:“只要还能开口唱,就不能停。”有次演出,他坐着轮椅上台,灯光亮起的那一刻,他笑着对观众说:“今天咱们换个姿势唱。”开口就是一声“大河向东”,台下瞬间沸腾——没人记得他的胖,只记得他的歌里有股不服输的劲儿。

这种“真”,也延伸到了他对娱乐圈乱象的态度。有次采访,被问到“流量明星天价片酬”,他直接炮轰:“这不是本事,是对行业的不尊重。”有人劝他“说话注意点”,他却摇头:“我是音乐人,不说这个行业的问题,说谁说?”可话说回来,他骂归骂,却从不用“前辈”的身份压人。有次新人歌手请教他,他耐心聊了三个小时,最后说:“别学我,要找到你自己的声音。”

结语:正气的最高级,是“活得像自己”

如今的娱乐圈,太多人忙着“立人设”“换赛道”,可刘欢却像棵老松树,扎在音乐的地里,几十年没挪过窝。有人说他“傻”,放着那么多钱不赚,非要跟自己“较劲”;但更多人明白:他的“正气”,不是刻在脸上的“标签”,是刻在骨子里的“选择”——选择对专业负责,对家人坦荡,对世界真诚。

所以回到开头的问题:刘欢的“正气”,为什么没人敢模仿?因为模仿不来。他的“正气”是“熬”出来的,是用40年的歌、40年的坚持、40年的“真”一点点浇灌出来的。在这个容易让人“飘”的圈子里,他稳稳地站在那里,不是因为有多红,是因为他活成了自己信的样子——这大概就是,为什么二十年过去了,我们提起“娱乐圈正气”,第一个想到的,永远都是他。