提到“大河向东流啊,天上的星星参北斗”,你脑子里是不是瞬间冒出那个醇厚如陈酿酒的声音?或者深夜里听着“弯弯的月亮,小小的桥”,眼眶突然有点热?刘欢的歌,好像有种魔力——无论过去多少年,只要前奏一响,就能把你拽回某个特定的年代,拽出那些藏在心里的故事。

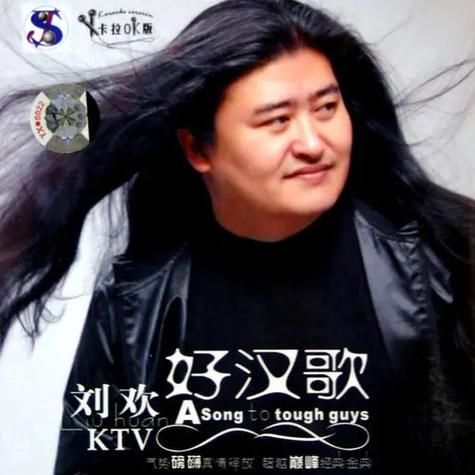

但奇怪,现在的流行歌换了一茬又一茬,刘欢的好汉歌从头再来弯弯的月亮,为什么还能在KTV里被抢着点?在短视频上被一遍遍翻唱?说真的,我们到底在刘欢的歌里,听到了什么让一代人“上头”的东西?

1998年的“神级BGM”:不是歌,是刻在DNA里的江湖气

要说刘欢的“封神作”,好汉歌必须排第一。1998年水浒传播出,这首歌几乎是一夜之间火了整个中国。那时候谁家电视里不放“大河向东流”,街头巷尾的孩子们嘴里都哼着“嘿嘿嘿,左中右”。但你有没有想过,这首歌到底“神”在哪?

刘欢当时录这首歌,根本没想着“出圈”。他回忆说,导演找他时,只说“要唱出梁山好汉的粗犷和豪气,但别太文绉绉”。于是他琢磨了三天,连声带都喊哑了——最后唱出来的那种“带着野性的洒脱”,根本不是技巧堆出来的,是把自己对“江湖”的理解揉进了声音里:“我唱的时候,脑子里全是晃动的酒碗、扬起的马鞭,好像自己就是那个‘路见不平一声吼’的好汉。”

这种“代入感”太致命了。你听他唱“路见不平一声吼,该出手时就出手”,不是在喊口号,是一个男人把憋着的一口闷气吼了出来;唱“嘿,兄弟”时,那种拍着你肩膀的亲热劲儿,仿佛身边就站着一群可以生死与共的兄弟。所以这首歌能火,不是偶然——它唱的不是电视剧里的好汉,是每个普通人心里那个“想仗义、想勇敢”的自己。后来好汉歌拿了无数奖,刘欢却笑说:“这首歌不是我唱得好,是水浒传的故事好,是老百姓心里有那股劲儿。”

比“记忆杀”更狠的,是唱出了普通人的“生活本味”

如果说好汉歌是刘欢的“江湖名片”,那弯弯的月亮就是他的“温柔乡”。1990年这首歌刚出,就火遍大江南北,连出租车师傅都在放。但奇怪的是,这首歌没有高潮,没有嘶吼,就是平平淡淡地唱“弯弯的月亮,小小的桥,小小的船儿啊,摇两摇”,怎么就能让那么多人听得泪流满面?

刘欢自己说,这首歌的“魔力”在于“真”。作曲家李海鹰写这首歌时,想的是广东老家的水乡;他唱的时候,没想着“煽情”,就想起了小时候外婆摇着扇子给他讲故事的夜晚。“我唱‘我的心充满惆怅,不为那弯弯的月亮’的时候,其实是在想,我们长大了,离那些简单的东西越来越远了。”

你看,他在歌里没提“怀念”,但每个字都在怀念:怀念外婆的蒲扇,怀念故乡的小桥,怀念那个“不用想明天”的童年。后来这首歌被翻唱了无数次,但没人比刘欢唱得“对”——因为他不是在“表演”怀念,是真的在用声音“抚摸”听者的心。就像有人说:“每次听弯弯的月亮,就像有人轻轻拍着你的背说‘辛苦了’,然后带你回到小时候的夏天。”

30年了,为什么刘欢的歌依然“不过时”?

你可能发现,刘欢的经典歌,要么大气磅礴(比如从头再来千万里),要么温柔细腻(比如弯弯的月亮不必再说),很少有那种“网红脸”式的流行歌——靠一段洗脑的副歌,火几个月就消失。

但他的歌,就像老茶,越品越有味。这背后,其实是刘欢对音乐的“轴”。当年好汉歌火了,有唱片公司找他出“口水版”,翻唱更多流行歌,赚快钱,他直接拒绝了:“我唱歌不是为了红,是为了唱我想说的东西。”后来他做我是歌手,选的歌几乎都是“硬骨头”——从头再来唱出了下岗工人的坚韧,千万里唱出了中国人的家国情怀,连一首凤凰于飞,他都能把千年沧桑唱得荡气回肠。

更重要的是,他的歌里“有人”。你听从头再来,不是听一个明星喊“努力”,是听一个普通人在低谷时给自己打气;你听千万里,不是听空泛的“爱国”,是听一个游子对家乡的牵挂。这种“人味儿”,让他的歌跳出了“娱乐”的范畴,成了时代的“声音日记”。

所以你说,刘欢的歌凭什么让一代人循环播放?不是技巧有多绝,不是嗓音有多亮,而是他唱的从来不是“歌”,是我们每个人心里最软、最硬、最真实的那部分。

现在打开音乐软件,刘欢的歌依然在评论区里被刷屏:“30年前我爸跟我一起听,现在我跟我儿子一起听。”“工作不顺时听从头再来,突然就有力气了。”你看,好的音乐,真的不会老。

那么问题来了:下次想找首歌“充电”时,你会不会也点开刘欢的经典歌,然后跟着那句“哦嘿,哦嘿嘿”一起吼出来呢?