刚从北京凯迪拉克中心出来,晚风里还飘着弯弯的月亮的尾音,身边一个穿校服的男孩举着手机录音,嘴里嘟囔着“我妈说这歌是她上学时听的”,旁边头发花白的大爷跟着拍子笑:“我闺女今儿专门从上海飞回来,就为听这老歌”——这哪儿像演唱会啊?分明是一场几代人的“家庭歌会”。说真的,现在的舞台,流量明星恨不得用全息投影炸掉穹顶,可刘欢就站在那儿,一嗓子下去,没修音、没伴奏堆砌,硬是把几万人的体育馆变成了“大合唱KTV”,这底气到底哪儿来的?

一、那些“老歌”里,藏着一整个时代的青春密码

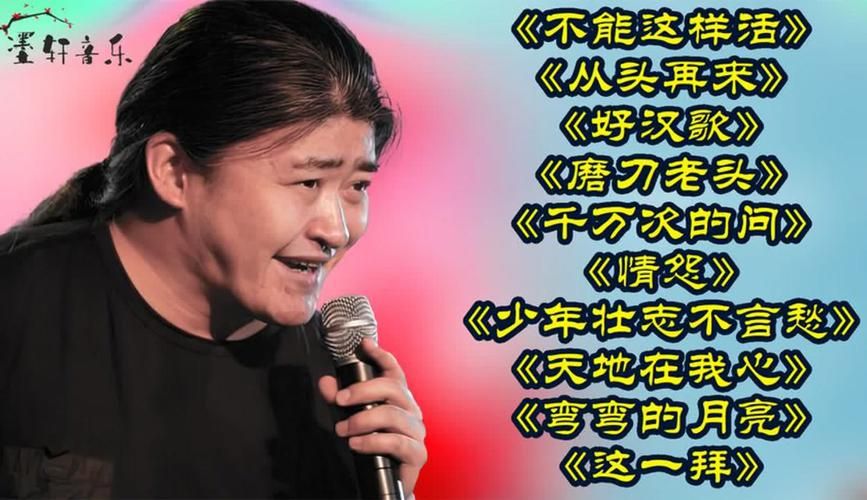

你敢信吗?刘欢昨晚唱的从头再来,是1997年下岗潮时写的;那首让全场跟着晃手臂的好汉歌,是1998年水浒传主题曲,当年多少人守着电视听他吼“大河向东流啊”;就连千万次的问,也是1993年北京人在纽约里的——最年轻的歌,也快30年了。可奇怪的是,当63岁的他站在台上,手指敲着麦克风念“这歌当年在录音棚录了17遍”,台下80后、90后甚至00后,居然跟着点头。

“我爷爷临终前还让我一定来听刘欢,”后排一个姑娘举着灯牌喊,“他说年轻时刘欢唱亚洲雄风,全村人都守着黑白电视看。”确实,刘欢的歌从来不是“火一阵子”的快餐,而是像陈年老酒,酿进了几代人的骨血里。你听他唱情怨,没飙高音,就一句“爱是个骗子,我是个傻子”,声音有点哑,可坐在后排的大娘突然抹起了眼泪——这哪是唱啊,简直是把我们每个人的故事,都摊开在灯光下讲了一遍。

二、嗓子“越老越浑”?不,是把刻进了骨子里的音乐修为,熬了出来

63岁,按理早该“退居幕后”了,可刘欢昨天唱了整整两个小时,加唱三首,嗓子居然比CD还稳。唱凤凰于飞时,他抬手闭着眼,鼻腔里哼出的转音像在讲故事,尾音拖得长长的,全场几万人居然没一个人敢提前鼓掌——怕打扰了这“沉甸甸的温柔”。

后来我才知道,他为了这场演唱会,提前三个月每天练声两小时,不是炫技,就怕“对不起这些跟着长大的歌”。最绝的是即兴互动,唱少年壮志不言愁时,台下有人喊“刘欢老师,我们年轻时都唱这歌去当兵!”他笑着接:“那来,咱们一起把这‘出发’的感觉唱出来,我起头——‘金色盾牌,热血铸就’!”好家伙,几万人齐声吼,体育馆的顶都快掀了,可他站在那儿,像个得到奖励的大男孩,眼睛亮得发光。

说真的,现在有多少歌手靠“修音神器”撑场面?可刘欢偏要“不修音”,他笑称“人老了,但声音里的故事不能老”。你看他唱亚洲雄风,低音还是那么沉,像山风拂过林梢;唱橄榄树,高音不刺耳,像月光洒在湖面——这不是“嗓子好”,是把一首歌唱了千百遍,把每个字都酿成了自己的血肉。

三、没流量热搜,却让“抢票难”成了“年度记忆”,凭什么?

演唱会前半个月,票务系统直接瘫痪,有人蹲点三天才抢到票;黄牛加价三倍,有人却说“加价也不卖,这是我儿子的成年礼物”。为啥?因为刘欢的演唱会,从来不是“看热闹”,而是“赴约”。

开场时,他没说什么“感谢粉丝”,就抱着吉他轻轻拨弦说:“有老朋友从新疆来了,从贵州来了,今儿就当咱们一起‘叙旧’,想听什么歌,你们喊,我尽量满足。”结果蒙古人的调子一起,台下几百位蒙古族观众用蒙语合唱,他跟着学舌,笑得像个孩子;唱相约一九九八时,大屏幕上放出当年他和王菲的合唱片段,他突然停住,红了眼眶:“那时候多年轻啊,转眼,二十多年过去了……”那一刻,没人觉得“煽情”,只觉得心里暖乎乎的——原来好的演唱会,是让你从歌声里,看见自己的岁月。

散场时,门口卖烤串的大叔说:“我在这儿摆摊十年,头回见演唱会结束,大家都不走,站在门口接着唱,像当年在学校操场似的。”是啊,刘欢的魔力从来不是“流量”,而是“温度”。他把歌唱成了朋友,把舞台变成了家,让我们在快节奏的生活里,能停下来,和 generations(几代人)一起,把青春再唱一遍。

你说,63岁的刘欢凭什么还能“圈粉”?凭的不是“过气歌手”的名头,是把心揉碎了放进歌里的真诚;不是舞台有多华丽,而是有人愿意为他的歌,从天南海北奔赴而来。或许这就是真正的艺术家——他们不追求“永远年轻”,只追求“永远值得被听”。下次你问我,好的演唱会该是什么样?我会说:像刘欢这样,让你走出场馆时,觉得“日子慢下来了,青春回来了”。