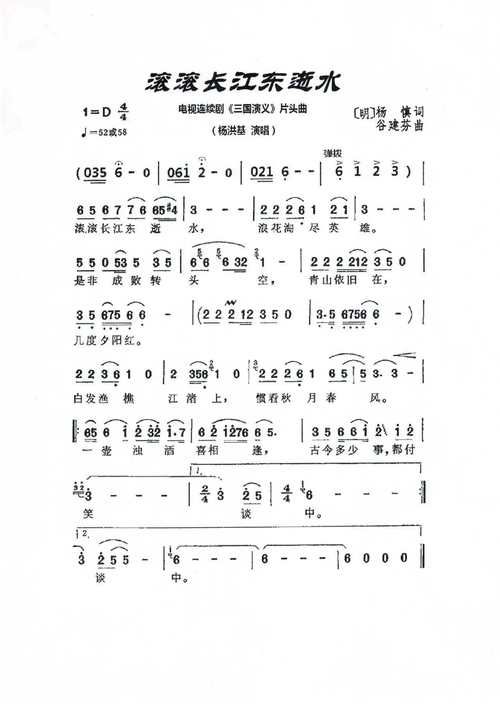

你有没有过这样的瞬间?某次跨年夜,电视里突然响起“滚滚长江东逝水”,前奏刚出来,你放下手机,跟着哼出“白发渔樵江渚上”,眼眶突然有点热。或者刷到短视频里,刘欢站在舞台中央,闭着眼睛唱“惯看秋风起”,评论区清一色是“DNA动了”“这才是开口跪”。这首歌,就是滚滚长江东逝水;这个人,就是刘欢。从1994年三国演义开播至今,30年过去,为什么每次他唱这首歌,观众都像第一次听那样郑重?说到底,哪有什么“过气经典”,从来都是有人愿意把“真心”二字,刻进每一句歌词里。

第一次听,你会被他的“嗓音”砸得心头一震

很多人说,刘欢的嗓音是天生的“男高音天花板”,这话对,但又不全对。给三国演义选主题曲时,导演王扶林找了十几位歌手,最后选定刘欢,不是因为他唱得最高,而是因为他“唱得最像历史的呼吸”。

你仔细听第一句:“滚滚长江东逝水”——他没有用太多技巧,就是稳稳地、沉沉地把“滚滚”二字推出来,像长江水真的从你面前流过,带着泥沙,带着岁月,裹挟着说不尽的兴亡。到“白发渔樵江渚上”,尾音微微下沉,像老渔夫坐在船头,看着远去的浪花,叹口气,说“这日子啊,就这么过去了”。再到“是非成败转头空”,他突然加快了节奏,带着点决绝,又带着点释然,像是把千年的王朝更迭,浓缩在三秒钟的叹息里。

这种唱法,不是“炫技”,是“共情”。刘欢自己说过:“唱歌不是拼谁的声音亮,是看能不能让听众坐下来,听你讲个故事。”他讲三国演义的故事,讲的是英雄末路,讲的是青山依旧在,讲的是“古今多少事,都付笑谈中”的豁达。他的嗓音里,有年轻时的锐气(90年代唱千万次的问时那种撕裂感),也有中年的通透(现在唱从头再来时的沉淀),唯独没有敷衍。所以第一次听,你可能会被他的“厚”震撼,第二次听,你会被他的“真”打动。

30年没改过一个字,因为“经典”不需要“翻新”

这几年翻唱滚滚长江东逝水的歌手不少,有人改编成摇滚,有人加入电子乐,但听来听去,还是刘欢的版本最“对味”。为什么?因为他从没想过要“超越”自己,他只想“守住”这首歌。

1994年录制这首歌时,刘欢正在美国留学,为了找“历史感”,他把外文歌词本扔掉,对着三国演义的原著琢磨每个字的分量。他唱“惯看春风秋月”时,特意加了点沙哑,不是“唱坏了”,是故意的:“老渔夫在江边待了一辈子,风吹雨打,声音怎么能是清脆的?”他当时跟导演说:“这首歌别去‘美化’,要‘丑化’,要带着烟火气和历史的粗粝感。”

后来有人问他,为什么不尝试新的编曲,让年轻人更喜欢?他笑了笑说:“经典不是流水线,不需要年年换新款。就像三国演义,你把曹操唱成小鲜肉,把诸葛亮唱成偶像,那还是‘三国’吗?”他坚持用最朴实的钢琴伴奏,保留原汁原味的旋律,甚至在演唱会时,还会加上几句即兴的哼唱,像是老茶客在茶馆里随口哼的小调,松弛又诚恳。

你看,30年过去,他的版本还是1994年的样子,可偏偏就是这股“不变”,让每次听的人都能感受到:有人在认真地对待“历史”,对待“音乐”,对待“你的耳朵”。

他从不“卖情怀”,但你的“情怀”里一定有他

有人说刘欢“佛系”,不炒作,不接综艺,甚至很少接受采访。但奇怪的是,每个人心里都有他的位置——小时候跟着爸爸听好汉歌,长大后在我是歌手里听从前慢”,再到后来在短视频里刷到滚滚长江东逝水的高光时刻。

为什么?因为他从没想过“讨好”谁,他只想着“做好”音乐。唱北京欢迎你时,他主动把part让给年轻歌手,自己只在最后合唱时唱一句“北京欢迎你”,说“他们更有活力”;教学生时,他会花三个月帮学生改一首歌,说“别着急,先把每个字嚼碎了咽下去”;甚至拒绝商演时,他会直接说“我这嗓子,不配喝你们的茅台”。

这种“轴”,在娱乐圈里很难得。但他对音乐的“轴”,换来了观众的“心”。所以当他在舞台上唱滚滚长江东逝水时,观众起立鼓掌,不是因为他“刘欢”这个名字响,而是因为他唱出了每个人心里对“历史”的敬畏,对“岁月”的感慨,对“经典”的眷恋。你看,那些起立的人里,有80后,有00后,甚至有跟着父母一起来的孩子——他们或许不懂什么是“三国”,但他们听懂了那首歌里,有一种东西,叫“永远不过时”。

30年了,滚滚长江东逝水还在唱,刘欢还在唱。有人说“老歌会过时”,但时间告诉我们:真正的东西,从来不怕被打磨。就像长江水,流了千年,还是那个味道;就像刘欢的歌声,唱了30年,还是那个让你心头一震的“真心”。

下次再听到这首歌,不妨放下手机,认真听完——或许你会发现,让你起立的,从来不是歌本身,是那个愿意把“真心”唱给你听的人,和那首歌里,藏着你我都懂的“人生啊”。