北京电视台的老员工至今记得2005年春晚后台的一个细节:刘欢刚唱完你的一切,转身看到候场的沙宝亮,一把抓住他的胳膊:“小沙,待会儿别紧张,你那首歌,比我的‘定心丸’还管用。”那天晚上,沙宝亮唱的暗香火遍大江南北,很多人不知道,这首歌最初是刘欢推荐给他的——两个看似“隔着代”的歌手,早在那时,就用音乐织了一张无形的网。

一、从“老师”到“搭档”:一场跨越十年的“双向奔赴”

很多人对沙宝亮的认知,停留在暗香的温柔缱绻,却少有人知道,他的音乐之路,曾和刘欢有过隐秘的交集。2002年,沙宝亮还只是酒吧驻唱歌手,写了一首暗香却找不到合适的人唱。朋友把demo传给刘欢,听罢他第二天就打来电话:“小沙,这歌得你自己唱,你的嗓子里有故事。”后来,刘欢不仅在多个场合推荐沙宝亮,更带着他上节目、做音乐,甚至手把手教他处理情感:“唱情歌别只想着‘飙高音’,你得让观众从第一个字就‘陷’进去,像品一杯浓茶,得等滋味慢慢散开。”

而刘欢对“新人”的提携,早已不是秘密。从韦唯那英到萨顶顶谭维维,他总说:“音乐圈不怕冒尖,就怕没人敢冒尖。”但对沙宝亮,他更像亦师亦友的长辈——知道他性格内向,会主动在饭局上帮他找话题;知道他怕舞台灯光,总站在侧台冲他竖大拇指;甚至在沙宝亮因暗香走红后,私下提醒他:“别让一首歌框住自己,你的嗓子还能装下更多风雪。”

二、两种声音,同一种“笨功夫”

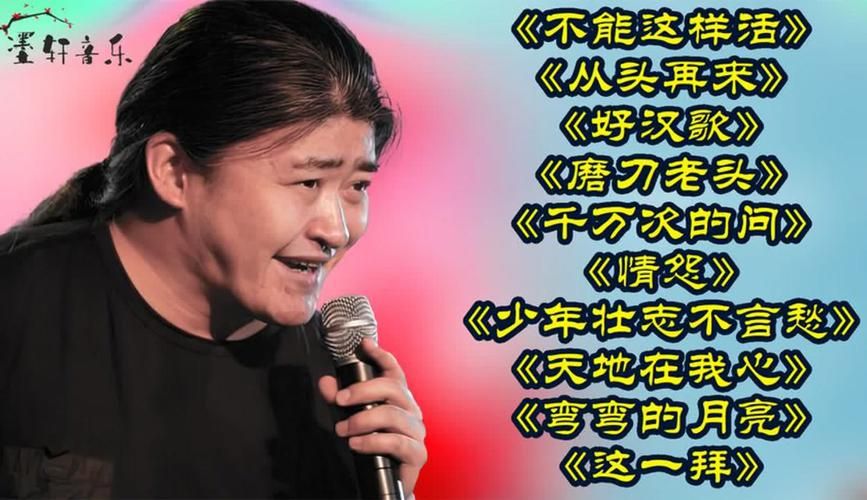

刘欢的声音,像一块被岁月反复打磨的玉,厚重、通透,藏着千山万水。唱好汉歌时,他能把“大河向东流”唱出黄河奔腾的气势;唱弯弯的月亮时,又能让音符变成江南水乡的涟漪。有人问他“唱歌的秘诀”,他总摆摆手:“哪有什么秘诀,就是‘磨’。当年为了练气息,在中央音乐学院后山对着石头喊,嗓子喊出血,就含着冰块继续喊。”这种“笨功夫”,他坚持了一辈子——直到现在,录歌前仍会花两小时开声,对着乐谱逐字抠情感,连助理都觉得“刘老师比新人还拼”。

沙宝亮的声音,则像一缕穿云而过的月光,清亮、带着微微的沙,总在不经意间挠到人心底。他的暗香,没有华丽的转音,却在“当花瓣离开花朵,暗香残留”里,唱尽了离别后的不甘与释然。很多人不知道,这首歌他录了整整27遍——每一遍都在找“哭腔里的克制”,怕太煽情,怕太平淡。后来有人问他“怎么把情歌唱得那么戳人”,他笑着说:“我没别的本事,就是把自己唱过的苦、熬过的夜,都揉进歌里。刘老师说过,歌是人心的镜子,镜子不亮,观众怎么会看见?”

三、在流量时代,他们为何“不慌”?

现在的娱乐圈,新人如雨后春笋,热搜更迭比天气变得还快。但刘欢和沙宝亮,似乎总是那个“慢半拍”的人。刘欢很少参加综艺,即便上中国好声音,也总说“我不是来当导师的,是来听年轻人唱歌的”;沙宝亮除了必要的演出,大部分时间都在写歌、陪家人,有人劝他“多上节目刷存在感”,他答:“歌的‘存在感’,不是刷出来的,是听出来的。”

这种“不慌”,其实是对音乐最本真的坚守。刘欢曾在一个采访里说:“现在的歌,有些太‘吵’了,编曲比情感多,技巧比故事多。但音乐的本质是什么?是让人听了心里‘咯噔’一下,或者热一下。”沙宝亮也认同:“我唱了二十年暗香, still有人会在后台哭着说‘谢谢这首歌陪着我熬过了失恋’,这就够了。歌不是流量,是陪伴。”

说到底,刘欢和沙宝亮,或许从未刻意“比较”。一个像参天大树,用根茎扎进音乐土壤,为后辈遮风挡雨;一个像暗夜之花,独自绽放却带着师长的温度,把香留给人间。但我们总把他们放在一起说,或许正是因为:在这个快餐化的时代,他们用同样的“较真”,守住了音乐最珍贵的底色——那就是,真正的歌者,唱的不是技巧,是人心;真正的音乐,经得起时间,也抵得住流言。

所以下次当你再听到好汉歌或是暗香,不妨停下来想一想:为何这两位歌手的声音,跨越二十年,依旧能让我们的耳朵“为之一振”?或许答案就藏在刘欢那句简单的话里:“唱歌,别忘了你是谁;写歌,别忘了为谁而写。”