最近翻到刘欢十几年前在艺术人生的采访,他坐在沙发上,手里捧着保温杯,慢悠悠地说:“我这辈子啊,就跟音乐较劲了。” 记追问:“不觉得累吗?”他笑了笑:“累?你见过哪个匠人不累的?”突然就想起网上总有人说“刘欢好像不懂流量”“不懂营销”,这话听着像调侃,可细想——我们是不是把“懂”的标准弄错了?

不懂他的“轴”:流量时代的“笨”坚持

有人说他“不懂”怎么维持热度:近十年除了偶尔的音乐综艺,几乎见不到他活跃在社交平台,微博常年停更,连新歌宣传都低调得像做“地下工作”。可若真去翻他的履历,会发现这“不懂”里藏着最轴的坚持。

2010年我是歌手第一季,他本是“定海神针”,却在决赛前突发心肌炎,医生要求必须休养。他抱着“既然接了就得演好”的想法,打着封闭上场,结果在台上唱千万次的问时唱到一半失声,差点晕倒。后来他坦言:“当时真没想那么多,就觉得对不起观众。” 这“轴”到近乎“傻”的认真,放在现在流量至上的圈里,确实显得“不合时宜”——毕竟谁会拿命换一个舞台?可在他眼里,音乐从来不是“流量密码”,而是“手艺”,手艺人的本分,就是做到自己能力的极致。

更“不懂”的是他对“捷径”的态度。早些年圈里劝他:“刘老师,多上点综艺,粉丝蹭蹭涨。”他直接摆手:“我去了,人家是看综艺,还是看我?”后来他教学生,总说:“别想着走捷径,音乐这条路,每一步都得踩实了。你以为的捷径,可能是更大的弯路。” 这种“不懂”圆融,现在听来,反倒成了娱乐圈里最清醒的声音。

不懂他的“柔”:硬汉外壳下的暖意

大众眼里的刘欢,多是好汉歌里高亢嘹亮的刘欢,或是中国好声音里严肃点评的导师。可认识他的人都知道,这位“硬汉”的柔软,藏在不被注意的细节里。

记得2018年声临其境,有一次配音环节,年轻配音演员因为紧张失误,哭了。所有人都等着刘欢点评,他却先递了张纸巾,慢慢说:“我第一次配北京人在纽约,台词都说不利索,导演当场让我重来三次。当时我也想放弃,后来想想,哪个大师不是从‘不行’过来的?别怕,再来。” 那一刻,台下的“严师”突然成了邻家大叔,温柔得能把人心化开。

还有一次,他在中央音乐学院当评委,有个学生家境不好,想放弃深造。他悄悄找到人家,说:“学费的事别担心,我这儿有笔助学金,你安心把书念完。音乐这条路难,但你值得走下去。” 后来那学生成了国内新生代作曲家,说起这事仍眼圈发红:“刘老师从没对外提过,他总觉得,帮学生是应该的。” 这种“不懂”张扬的善意,像春天的细雨,润物无声,却比任何刻意的人设都更暖人心。

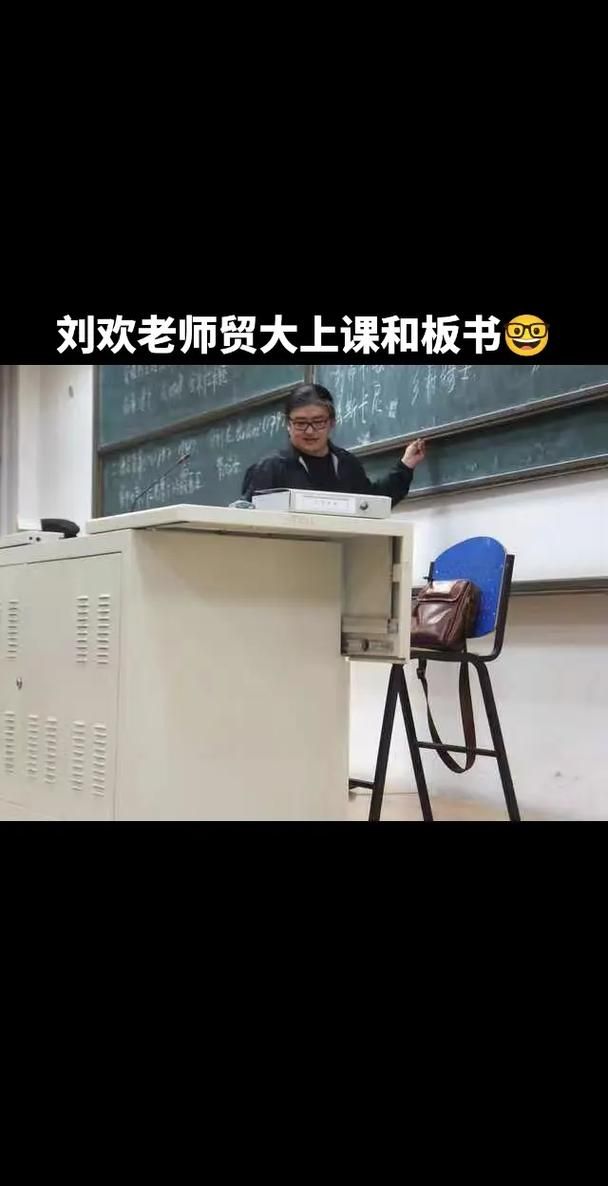

不懂他的“变”:从“歌坛巨匠”到“音乐园丁”

很多人说“不懂”刘欢近年来的“转型”——当歌手、做导师,现在反而花大量时间在音乐教育上。可若细听他的歌,会发现他的音乐从未“变”,变的只是“阵地”。

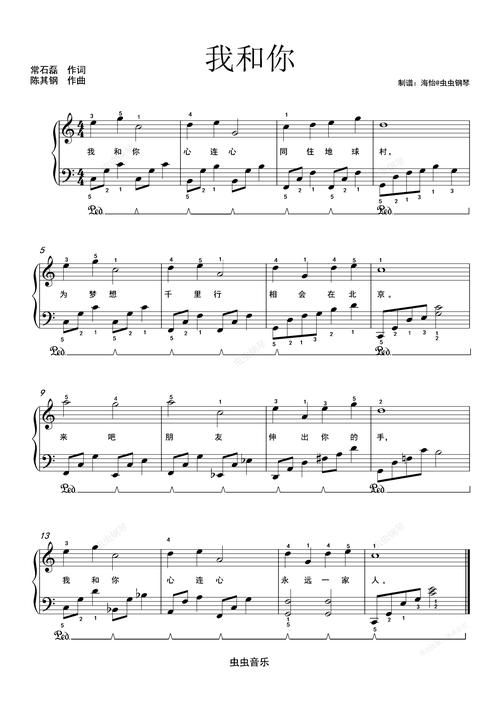

从少年壮志不言愁到弯弯的月亮,再到后来的从头再来,他的歌里永远有对时代的回应,对生活的热爱。后来他说:“音乐这东西,不能只关在录音棚里。现在的年轻人需要什么?需要有人告诉他们,好音乐是什么样的。我年纪大了,唱不动了,但还能教。” 于是他放下“歌坛巨匠”的身段,成了中央音乐学院的“刘老师”,把几十年攒下的经验,一点点“掰碎了”教给学生。

有一次课上,学生问他:“老师,您觉得什么是好音乐?”他想了想,指着窗外:“你看那棵树,它长得那么高,是因为根扎得深。音乐也一样,没有根基,再花哨的技巧都是浮萍。” 这句话,比任何华丽的辞藻都更懂音乐的真谛。他的“转型”,不是妥协,而是音乐的另一种延续——从一个人唱,到带着一群人唱;从自己的舞台,到为更多音乐人搭舞台。

那些“不懂”背后,是真正的“懂”

说到底,我们总用“流量”“热度”“人设”去衡量一个明星,却忘了刘欢这样的艺术家,从来不是活在“标准答案”里的人。他“不懂”如何讨好市场,却最懂音乐的本质;他“不懂”如何经营人设,却最懂做人的真诚;他“不懂”如何追热点,却最懂如何用作品沉淀时代。

或许,我们该问问自己:所谓的“懂”,到底是对娱乐圈生存法则的熟稔,还是对一个人内心世界的看见?刘欢用几十年的音乐生涯给出了答案:真正的“懂”,不是表面的迎合,而是深处的坚守;不是流量的狂欢,而是时间的证明。

下次再有人说“刘欢好像不懂”,或许可以笑着回他:“不是他不懂,是我们习惯了快节奏,却忘了慢下来的力量。” 毕竟,能在浮躁的世界里,守着一件事“轴”一辈子的人,本身就是一种最珍贵的“懂”。