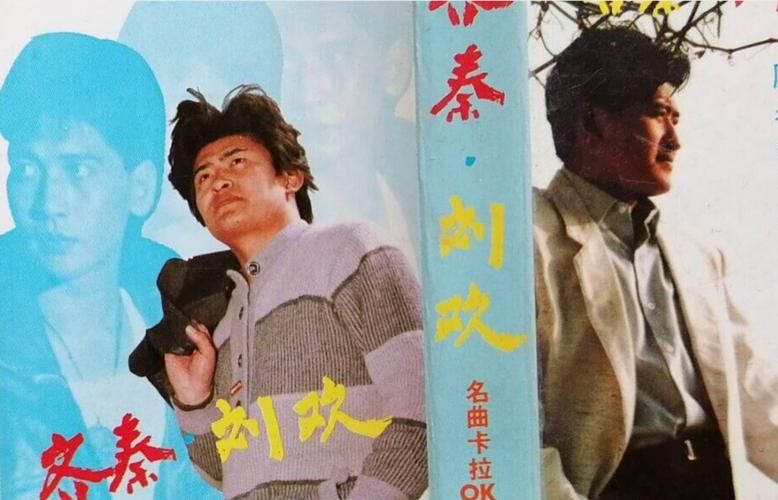

记得第一次听到弯弯的月亮是小学的夏夜,窗外的蝉鸣和收音机里那句“遥远的夜空,有一个弯弯的月亮”缠在一起,奶奶手里的蒲扇摇得比歌还慢。那时候不懂什么叫“穿透力”,只觉得有个大叔的声音,能把心里的褶皱都熨平。后来才知道,他叫刘欢,一个用嗓子写着“华语乐坛活字典”的男人。

要说大众对刘欢最深的记忆,大概是1998年春晚的好汉歌。他穿着普通的黑色衬衫,站在聚光灯下,张口就是“大河向东流啊,天上的星星参北斗”,那声音像从黄河里捞出来的粗粝,又带着书卷气的温厚,把一百单八将的豪情与悲辛都揉进旋律里。后来有人翻唱过无数版本,可哪一版也没原汁原味——不是技巧不到位,是少了刘欢骨子里的“江湖气”。他唱歌从不用技巧堆砌,就像说书人,每个字都带着故事,高音处如山峦拔地,低吟时似溪水流淌,听的人仿佛能看到他唱歌时微微闭着眼、手指在空中轻轻敲打节拍的模样。

但很多人不知道,刘欢的“江湖”早从八十年代就开始了。1987年,他和韦唯一起唱的亚洲雄风火遍大江南北,“我们亚洲,山是高昂的头”成了那个年代的“BGM”;1990年亚运会,他又用五星红旗唱出了中国人的骄傲;后来给北京人在纽约唱千万次的问,那声“再见不是永远,结束没有_disc_1_”里藏着多少留学人的乡愁?就连水浒传的好汉歌,他也是边写边唱,琢磨了三个月怎么把“哥哥像条狼”的俚语唱出豪气,最后还是决定用最本嗓的方式——“好汉就得有样子,不能扭扭捏捏”。

这些年,总有人说“刘欢过气了”。可翻开他的履历,哪有过气一说?2019年歌手请他当踢馆嘉宾,一首弯弯的月亮原生态演唱,直接把节目炸上了热搜。视频里他头发花白,发福的肚子在宽松的T恤里若隐若现,可开口就是那个刘欢,音准稳得像尺子量过,气息长到让人怀疑“他是不是背着氧气瓶在唱”?有年轻人评论:“原来我爸年轻时追的‘大神’,现在听还是封神级别。”

可就在大家以为他要“常驻舞台”时,他又悄无声息地退回了幕后。有人说他身体不好,毕竟多年前查出过脂肪肝,体重一度飙到200斤,为了健康他戒了酒、戒了肉,每天坚持跑步;也有人说他想回归家庭,毕竟妻子卢璐是他的“铁杆粉丝”,女儿刘一丝虽然不进娱乐圈,却总在社交平台上晒老爸做的红烧肉——“他唱歌是大神,做饭是小学生,但咸得有特色”。

但真正让人念的不是他的“消失”,是那个总在关键时刻“扛旗”的刘欢不见了。记得2020年疫情期间,他在线上演唱会唱我和我的祖国,声音里带着颤抖,却比任何时候都坚定:“大家别怕,春天会来的。”那时候我突然懂了,为什么那么多人喊他“刘老师”——他不是单纯的歌手,是很多人的“精神支柱”。小时候觉得他唱的歌是“背景音”,长大后才明白,那些旋律早就刻在了DNA里:遇到挫折想听从头再来,热血沸腾时循环好汉歌,想家了就听弯弯的月亮……

现在打开音乐软件,热门榜单里满是电子音、念白式rap,偶尔有几首“慢歌”也被编曲堆得花里胡哨。突然很怀念那个不用修音、不需要“剧本”的刘欢,他总说“音乐就是要真”,可现在的娱乐圈,“真”好像成了奢侈品。我们等他“回来”,不是想看他再拿多少奖,不是盼他唱多少新歌,只是想再听听那个能把歌唱进心里的声音,想告诉这个浮躁的时代:“你看,这才是音乐本该有的样子。”

刘欢老师,您常说要“沉下心做音乐”,可我们这些“老听众”,是真的想您了。您看,窗外的月亮还是弯弯的,江湖也一直等着那个能唱出豪情与温柔的声音,您……啥时候“快回来”啊?