提到刘欢,很多人的第一反应是“春晚的张口就来”“好声音那个扎着小辫的导师”,但很少有人真正想过:在那个没有短视频、没有流量炒作的年代,这个唱歌总爱闭眼、说话带着京腔的男人,是怎么从音乐学院的老师,变成华语乐坛“活化石”的?

不是“一夜爆红”,是“熬”出来的少年壮志不言愁

1987年,28岁的刘欢还是北外(北京外国语大学)的青年教师,白天给学生上西方音乐史,晚上躲在琴房写歌。这一年,电视剧便衣警察找上门来,主题曲需要一个既能唱出热血、又能带点沧桑的声音。导演当时拿着剧本找到他,说“这首歌得让观众一听就眼眶发热”。

刘欢抱着吉他翻来覆去改了三版旋律,录音时对着话筒吼了一句“几度风雨几度春秋”,连嗓子都喊劈了。可谁也没想到,这首歌火了——火到大街小巷的商店都放,连卖菜的大妈都能哼两句。后来他在采访里笑着说:“当时我骑着自行车路过胡同,听见收音机里放我的歌,差点摔进沟里,那感觉,比自己拿了奥斯卡还懵。”

但“懵”只是一时,真正让人记住他的,是这首歌里藏不住的“劲儿”。没有华丽的转音,没有刻意的煽情,就是用最朴实的嗓音,唱出了一代年轻人对理想的执着。后来有人说:“刘欢的歌就像老白酒,初听觉得冲,后劲却足,喝一口就忘不了。”

他从不当“流量”,却成了“流量”的对手

90年代,港台歌手涌进内地,邓丽君的甜、张学友的帅、四大天王的酷,让很多人觉得“内地歌手要凉了”。可刘欢偏不跟着潮流走,他闷头写弯弯的月亮,用民谣的调子唱出思乡的愁;他唱千万次地问,把摇滚的野性和叙事的深情揉在一起,连梅艳芳听了都感叹“这才是男人该有的声音”。

有次记者问他“为什么不学别人出舞曲、拍MV”,他摸着下巴的胡子笑道:“歌是用来传的,不是用来‘炸’的。现在的东西过两天就忘,我写的歌,希望能让人十年后听,还会想起点什么。”

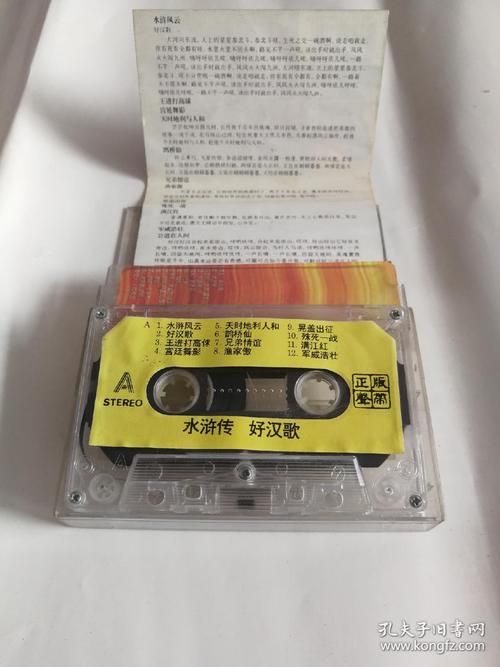

你还别说,他真做到了。弯弯的月亮发行30年,现在还是中秋节的BGM;好汉歌唱了25年,连00后跟着KTV都能吼“大河向东流”;就连甄嬛传里的凤凰于飞,旋律一起,多少人脑子里直接浮现出甄嬛在宫里独坐的画面——这些东西,哪是靠“蹭热度”能出来的?

从“导师”到“老师”,他守着音乐最后的底线

2012年,刘欢接下中国好声音的导师椅,很多人以为他会“端着”,可他却成了最“较真”的那个。学员选歌跑调,他当场指出“音准是音乐的底线”;想炫技飙高音,他拦着说“先把歌词里的故事唱明白”。有次学员问他“刘老师,您觉得怎么才能红”,他愣了三秒,认真说:“把歌唱好了,红不红,是老天爷的事。”

后来节目火了,他反而慢慢减少了亮相,不是因为“没流量了”,而是觉得“音乐不该只在电视上”。他又回到北外,教学生怎么用气唱歌,怎么理解一首歌背后的情感。有学生说:“刘老师上课从不谈‘出名’,就说‘贝多芬写命运时,耳朵都聋了,还在跟命运较劲’,这比教我们怎么炒作有用多了。”

写在最后:成名从不是“偶然”,是“必然”

说真的,现在娱乐圈总在追捧“一夜爆红”的神话,可刘欢的成名故事告诉我们:真正的顶流,从来不是靠运气砸出来的。是少年壮志不言愁里那声不妥协的呐喊,是弯弯的月亮里藏不住的乡愁,是千万次地问里对信仰的坚持——这些东西,过了30年,听的人还会热泪盈眶。

所以回到开头的问题:刘欢的成名,是时代的幸运吗?或许是。但没有他对音乐的“轴”,没有他对作品的“狠”,没有他对初心的“守”,再好的时代,也留不住一个“刘欢”。

毕竟,这世上最顶级的流量,从来都是那些能打动人心的作品。就像他自己说的:“唱歌不是为了让人记住我,是为了让记住歌的人,活得更明白点。”