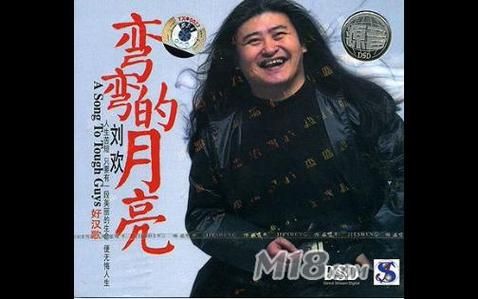

提起刘欢,你脑中是不是先跳出好汉歌里“大河向东流”的豪迈,或是弯弯的月亮里缠绵的嗓音?作为华语乐坛的“活化石”,他的歌声陪伴了几代人的成长,但如果告诉你,这位“唱了40年歌的歌神”,其实也曾在影视作品里留下过让人过目不忘的表演,你会不会觉得意外?

很多人对刘欢的印象,永远定格在舞台上那个微胖、蓄须、深情演唱的歌手形象——可当他褪去歌手的光环,走进镜头,反而有种“褪去繁华见真淳”的魅力。今天我们就聊聊,刘欢那些鲜为人知的影视瞬间,看看他究竟把“戏痴”的刻在了骨子里。

北京人在纽约:他是“王启明”,也是刘欢的“破茧之作”

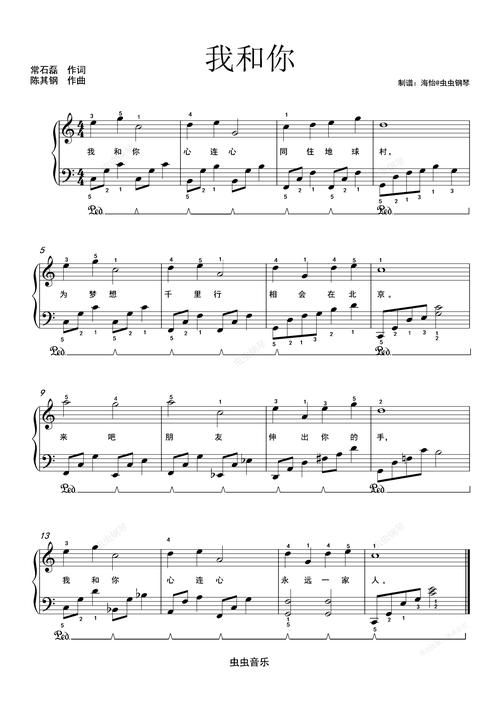

要说刘欢最经典的影视角色,1993年的北京人在纽约绝对绕不开。那时候的他,已经是国内顶尖的音乐人,少年壮志不言愁火遍大江南北,却接了个和自己反差极大的角色——在美国打拼的“王启明”。

你敢信吗?一个连英语都磕磕绊绊的音乐人,硬是演出了一个中国男人在异国他乡的挣扎、野心与迷茫。剧里的王启明,从最初的“文化人”到后来的“生意精”,从对阿春一往情深到被现实磨平棱角,刘欢没有刻意“演”,反而把那种“土”和“真”演得入木三分。比如他刚到纽约时,穿着不合身的西装站在摩天大楼前,眼里既有对新世界的憧憬,又有对未知的恐惧,那股子“既想融入又怕迷失”的劲儿,根本就是刘欢自己的真实写照——毕竟,当时的他去美国,不也像个“闯入者”吗?

更绝的是,刘欢还为这部剧配了插曲千万次的问,那句“问询南来北往的风”,唱的不就是王启明的心声吗?歌与戏的互文,让这个角色瞬间立体起来。难怪30多年后重刷这部剧,弹幕还有人刷:“原来刘欢早年是演员?这演技吊打现在的流量明星!”

甄嬛传幕后:他是“音乐导师”,也是“戏骨的伯乐”

如果说北京人在纽约是刘欢的“演员首秀”,那甄嬛传就是他作为“幕后大佬”证明艺术功力的舞台。虽然他没在剧里正儿八经演戏,但作为音乐总监,他用声音给角色“注入了灵魂”。

还记得“嬛嬛一袅楚宫腰”吗?那首菩萨蛮的前奏一响,多少人瞬间梦回紫禁城?刘欢为了写出符合角色心境的曲子,把全唐诗翻了个底朝天,甚至专门研究清代宫廷音乐的特点。他还给演员们上课,告诉他们“唱腔要和人物性格绑定”——比如安陵容的歌声要带“阴鸢”,华妃的要带“张扬”,连背景里的钟磬声,都是他亲自去故宫录的“原声”。

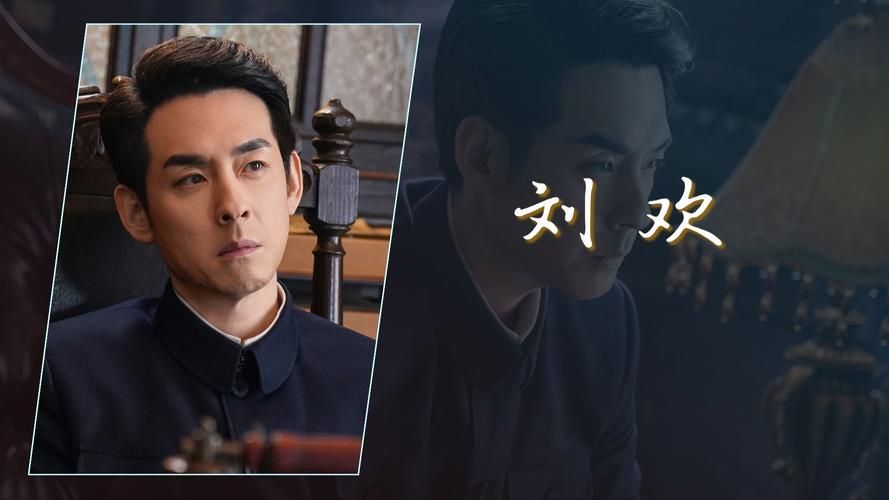

更鲜为人知的是,刘欢其实还客串过一个“没名字的龙套”:在第一集里,那个站在朝堂上反对选秀的老臣,虽然只有两句台词,却把“老学究”的固执和忠厚演得恰到好处。后来导演郑晓龙开玩笑说:“欢哥演得比专业演员还稳,因为他眼里有‘故事’。”

为什么刘欢的“影视路”总是“蜻蜓点水”?

你会发现,刘欢的影视作品少之又少,要么是挑大梁的主角,要么是客串的龙套,从没为了“捞钱”拍过烂戏。这大概就是他的“轴”——对音乐,他要做到“每一句都有态度”;对演戏,他同样要求“每一个眼神都有戏”。

早年有采访问他“为什么不多拍戏”,他笑着说:“唱歌已经够费劲了,哪有时间琢磨演技?再说了,演戏不是‘玩票’,得把自己掏空了演角色,我怕‘掏空’了就写不出好歌了。”这话听着像谦虚,其实是他对自己的“清醒”:比起“多栖艺人”,他更愿做“匠人”——要么不做,要么做到极致。

不过,这也让他的每一次“触电”都成了“惊喜”:当其他歌手忙着跨界当“偶像”时,他却用北京人在纽约证明了“演员刘欢”的潜力;当流量明星靠抠图、数字演戏时,他却用甄嬛传的幕后工作,诠释了什么是“用专业打动人”。

结语:歌神的“另一面”,藏着艺术家的底色

回到最初的问题:刘欢只是歌神吗?看完他的影视作品,你会发现答案是否定的。他可以是北京人在纽约里迷茫又倔强的王启明,可以是甄嬛传里严谨较真的音乐总监,甚至是一个没有台词的龙套——但他永远在做一件事:用“真诚”对待每一份热爱。

就像他常说的:“艺术这东西,来不得半点虚假。”无论是唱歌还是演戏,刘欢用40年的时间证明了:真正的大家,从不需要靠“标签”吃饭,每一次转身,都是对艺术更深沉的热爱。或许,这就是我们为什么爱听他的歌,也总对他“隐藏的演技”充满期待——因为他的骨子里,永远住着一个“较真”的孩子。

下次再听好汉歌,你会不会想起王启明在纽约街头的背影?下次再刷甄嬛传,你会不会注意到那个“不起眼”的龙套演员?毕竟,刘欢的魅力,从来不止于“好听”,更在于“耐看”。