提到凤凰于飞,很多人脑子里会飘出周璇婉转的民国调子,或是后来歌手们各具特色的翻唱。但若问哪个版本让“老歌焕新”这件事有了清晰的注解,不少乐迷会不约而同指向刘欢——可明明原曲诞生在1944年,词曲作者也并非他,为什么他的演绎会被反复定义为“原创性再创作”?这背后,藏着一个音乐人对经典作品的敬畏,和“二次颠覆”的野心。

原词原曲的“老灵魂”:被时光反复打磨的珍珠

凤凰于飞的故事,从出生就带着民国音乐的影子。1944年,导演方沛霖要拍电影凤凰于飞,找来陈蝶衣写词、陈歌辛谱曲,本意是片中的主题插曲。陈蝶笔下的“凤凰于飞,翙翙其羽”,化用诗经里“凤凰于飞,翙翙其羽,有皇将矣”的典故,把爱情里的缠绵与期许,揉进了“与卿同梦,与卿同笑,与卿同路”的烟火气里;陈歌辛的旋律则像江南的雨丝,婉转又带着淡淡的哀愁,周璇当年一开口,便成了“民国嗓音”的代表,也让这首歌成了跨越时代的符号。

可经典之所以是经典,恰在于它总能被不同时代的听众“认领”。从周璇到邓丽君,从费玉清到林忆莲,歌手们各取所需:有人学它的婉约,有人添它的现代,但直到刘欢出手,这首歌才第一次有了“站在历史肩膀上眺望未来”的重量。

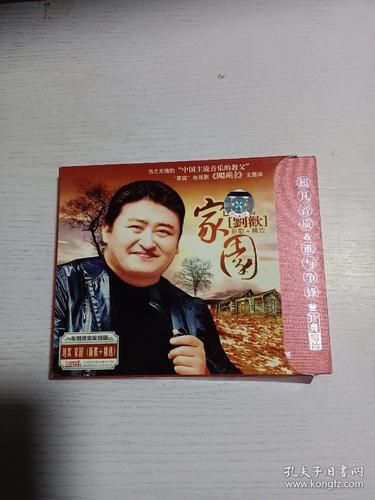

刘欢的“原创密码”:不是颠覆,是让经典“活”得更有层次

刘欢的版本,初听或许不像原版那样“娇俏”,甚至有人觉得“太厚重”——但这“厚”,恰恰是他的“原创”所在。他说过:“改编老歌不是给它穿新衣服,是让它能喘气,能跟我们说现在的故事。”

先听编曲。1990年代初,当流行乐还在迷恋合成器的明快时,刘欢给凤凰于飞织了一张“交响乐+民族乐器”的网:大提琴的低吟铺底,像岁月的回声;古筝的轮指点缀,像旧时光里的琉璃瓦;突然切入的铜管,又让“凤凰于飞”的意境从庭院走向天地辽阔。这不是简单的“加乐器”,而是用音乐构建时空:前奏的古筝拨弦,像推开一扇雕花木门,听见过去的声响;副歌的交响乐轰鸣,又像站在高处,看经典在风中舒展翅膀——它不再是民国的“小家碧玉”,成了能容纳千万人共鸣的“时代叙事”。

再看演唱。刘欢没有刻意模仿周璇的“气声绵绵”,反而用他标志性的“胸腔共鸣”,把“与卿相契,与卿相悦,与卿同尘”唱得像在说一辈子的故事。他的声音里有“厚”的东西:是岁月的沉淀,是情感的重量,更是对“凤凰于飞”这个词的理解——不只有爱情的缠绵,更有命运与共的担当。最妙的是那句“翙翙其羽”,他没有飙高音,反而用渐弱的气声,让“羽翼轻颤”的画面从声音里“长”出来,比任何技巧都更有感染力。这种处理,跳出了“翻唱”的框架,成了基于原词原曲的“二度创作”——他不是在唱歌,是在用音乐讲一个“凤凰于飞的另一种可能”。

为什么刘欢的“原创”能穿越时间?

有人问:经典改编那么多,刘欢的凭什么成为“标准答案”?答案或许藏在两个词里:“尊重”与“突破”。

他尊重原作的“根”。陈蝶衣写词时,把古典雅韵和市井烟火揉在一起,刘欢的演唱里,既能听到“卿”字的含蓄,又能让“与卿同梦”的亲昵穿透时空;陈歌辛的旋律有“哀而不伤”的底色,他就在编曲里保留这份哀愁,却用交响乐的张力把它升华成“苍凉中的力量”——他没拆掉老房子的梁柱,而是在旁边盖了座能看见远方的楼。

他也敢于做“大刀阔斧”的突破。1995年,他在我把光辉交给你晚会上唱这首歌时,没有伴舞,没有炫目的灯光,就一个人站在聚光灯下,声音却像一面鼓,敲在每个人心上。后来他在歌手舞台上再次演绎,加入了更现代的节奏处理,可内核依然是凤凰于飞的魂——这种“守正出新”,比纯粹的“标新立异”更难,也更见功力。

更重要的是,他的“原创”里,藏着对听众的“平等对话”。他不把自己的理解强加于人,而是邀请听众走进这首歌:你可以听出爱情的模样,也可以听出人生的况味,甚至能听出自己的回忆。就像一位老者,把一个流传百年的故事,用新的方式讲给你听,却保留着故事里最珍贵的温度。

写在最后:好的“原创”,是对经典的“再唤醒”

80年来,凤凰于飞有过无数个版本,但刘欢的“原创改编”之所以能被记住,不是因为他“唱得最好”,而是他用音乐证明了:经典不是博物馆里的标本,是能呼吸、能成长的生命体。所谓的“原创”,不是凭空创造,而是用时代的语言,让经典和当代人“握手”。

所以下次再听凤凰于飞,不妨多留意刘欢版本里的那些“小心思”:那声古筝的拨弦,是时光的铃铛;那句渐弱的气声,是凤凰的翅膀。或许这就是“原创”的终极意义——不是超越前人,而是让经典,在我们的时代,再次“飞”起来。