提起华语娱乐圈的“常青树”,绕不开两个名字:刘德华和刘欢。一个从香港街头走到世界舞台,用55年演艺生涯写下“不老神话”;一个扎根音乐土壤,以艺术家姿态定义了“国民度”的另一种可能。他们像娱乐圈里的两棵树,一棵向光生长枝繁叶茂,一棵深扎土壤根须遍布——风格迥异却同样枝叶参天,究竟是什么让他们在浮华圈子里稳如泰山?

时代浪潮里的“逆行者”:谁说流量经不起时间检验?

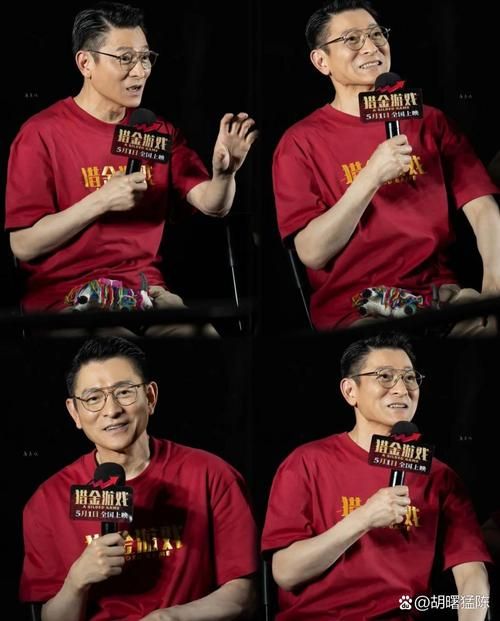

1981年,刘德华考入无线艺员训练班,同期学员里还有梁朝伟、黄日华。那时的香港乐坛,“四大天王”尚未成型,港风正浓,他却一头扎进电影、音乐、慈善的多线程赛道。有人说他“太拼”,香港媒体报道他“连续工作48小时不睡觉”,他自己却在采访里轻描淡写:“观众买票看你,就得对得起这份信任。”

从忘情水的传唱到流浪地球2的震撼表演,从“华仔天地”粉丝公益会到连续28年担任中国残疾人福利基金会副理事长,刘德华像一台永动机,用作品和行动证明:偶像的价值从来不只是“脸好看”,而是你能给多少人带来力量。

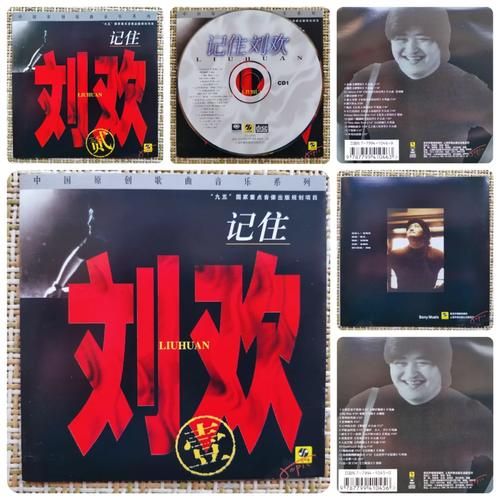

比他年长6岁的刘欢,选择了另一条路。1987年,一首少年壮志不言愁让他一夜成名,他却拒绝沉溺在“歌神”光环里,转身扎进音乐学院当教授,研究世界音乐,推掉无数商业演出,只为“把更多好音乐带给真正需要它的人”。当综艺选秀让“速成歌手”遍地开花时,他却站在我是歌手舞台上说:“音乐是慢功夫,得熬。”

我们总说娱乐圈更新换代快,为什么他们能一直站在聚光灯下?或许答案藏在他们对待“时间”的态度里——刘德华用“不松懈”对抗岁月,刘欢用“不妥协”守护初心,他们不追逐流量,却活成了最稀缺的“长流”。

艺术分野里的“共通点”:从“讨好观众”到“成就自己”

刘德华的歌曲里,藏着普通人的喜怒哀乐。中国人唱出家国情怀,冰雨道尽情感遗憾,一起走过的日子成了几代人的青春BGM。有人说他“懂大众”,他却在采访里坦言:“不是讨好,是共情。我演小人物,是因为我也曾是普通人;我唱情歌,是因为我相信爱情始终存在。”

刘欢的音乐,则更像一座“孤傲的山”。从好汉歌的豪迈到弯弯的月亮的婉约,他用美声唱法的功底融合民族元素,创造出独属于“刘欢式”的艺术表达。当有人问他“为什么不多唱些流行歌”,他说:“流行能红一时,艺术才能红一世。比起‘火’,我更怕‘糟蹋’这两个字。”

一个拥抱世俗,一个保持疏离,看似背道而驰,却在“对作品负责”这一点上惊人一致。刘德华拍失孤时,为体验农村生活暴晒40度;刘欢录非洲的呼唤,跑去卢旺达和当地音乐人合作。他们都知道:真正的艺术,从来不是“演”出来的,而是“活”出来的。

超越舞台的“人格密码”:名利场里,他们怎么“守住自己”?

娱乐圈的诱惑太多,绯闻、炒作、捷径,总有人走着走着就“歪”了。刘德华和刘欢却像两块“顽石”,任凭浪打风吹,始终棱角分明。

刘德华曾被拍到深夜下戏帮工作人员搬道具,被问及“偶像包袱”时笑着说:“包袱是给观众背的,我只需要把自己活明白。”他至今保持着“早睡早起”的习惯,拒绝一切不良嗜好,甚至戒烟多年,“不是为了形象,是为了能多活几年,多唱几年歌。”

刘欢则更“轴”。2000年,他拒绝天价商演,选择在大学讲台上一站就是20年,“学生眼里的光,比任何聚光灯都亮。”他曾因健康问题暴肥,却在病愈后写歌自嘲:“人生嘛,胖瘦都是风景,重要的是别丢了骨头。”

他们教会我们:所谓“长红”,不是靠人设维持,而是靠品格立身;所谓“传奇”,不是靠流量堆砌,而是靠真心换真心。当无数明星“塌房”时,他们却像定海神针,用半生证明:娱乐圈最贵的奢侈品,从来不是名车豪宅,而是“干净”二字。

写在最后:流量时代,我们更需要“刘德华刘欢式”的清醒

今天,当短视频让15秒成名成为常态,当“塌房”新闻比作品更轰动,刘德华和刘欢的存在,像一面镜子,照出娱乐圈的浮躁,也照出坚守的价值。

他们告诉我们:真正的顶流,不是粉丝数多少,而是你影响了多少人;真正的艺术家,不是获奖多少,而是你的作品留下了多少。或许,这就是为什么两个风格迥异的人,能成为几代人的共同偶像——因为他们活成了我们心中“理想艺人”的样子:有才华,更有德行;有光芒,更有温度。

下一个10年,他们依然会站在舞台上吗?我想答案是肯定的。毕竟,一个把“坚持”刻进骨子里的人,怎么会轻易被时间打败呢?