北京的冬天总带着点干燥的冷,但二十年前的某个夜晚,电视里传来好汉歌的旋律时,整个屋子都跟着热了起来。刘欢站在春晚舞台上,嗓音像被酒精浸泡过的松木,粗粝却醇厚,一句“大河向东流啊,天上的星星参北斗”,让多少人为之一振——原来歌可以这么“唱”,不是技巧的堆砌,而是从骨子里往外冒的生命力。

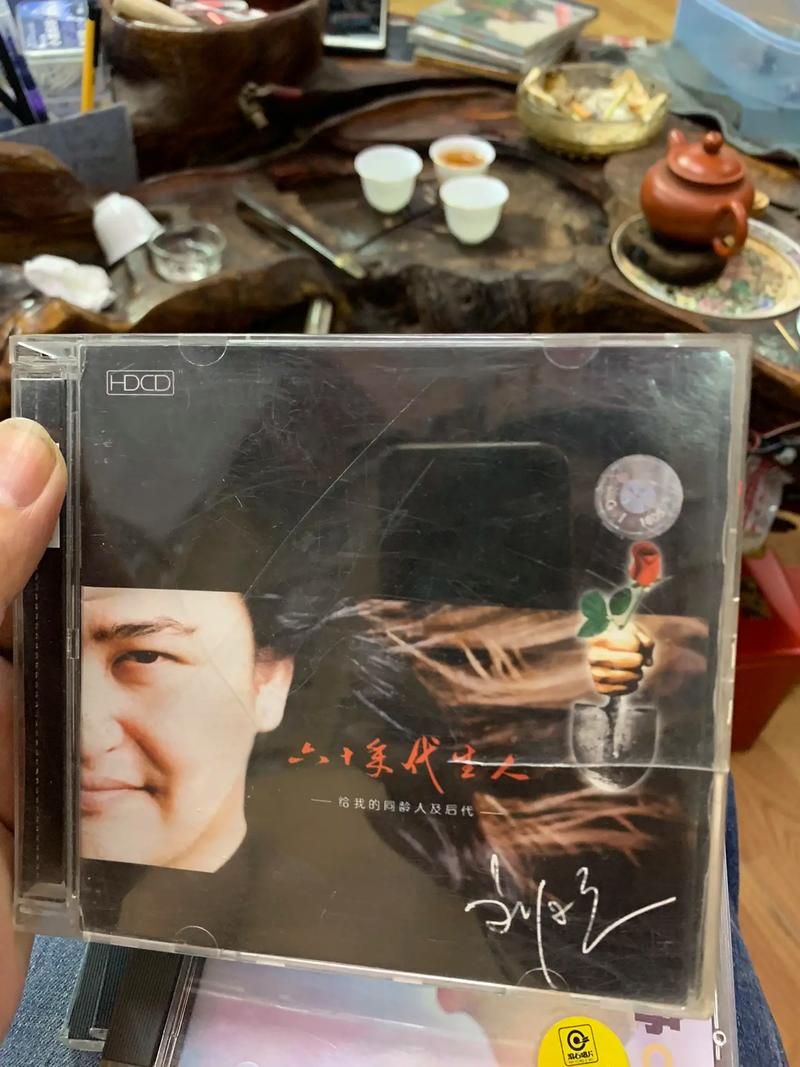

有人说他是“歌坛活化石”,可他却总在“翻新”

三十年前,北京人在纽约里的千万次的问红遍大江南北,那会儿的刘欢,顶着“中国最富教授”的头衔(他当时在对外经贸大学的课时费高得惊人),却总穿着洗得发白的牛仔裤,在录音棚里跟混音师较劲:“这段弦乐得再沉一点,像人在深海里踩水,往上浮却抓不住东西的感觉。”后来他唱凤凰于飞,一句“旧梦依稀,往事迷离”,把梅派唱腔的韵揉进流行音乐里,让年轻一代突然明白:原来“戏曲”不是老古董,是可以让流行乐“长大”的养分。

这两年短视频平台疯刮“怀旧风,好汉歌的短视频播放量破百亿,连00后都在评论区刷“DNA动了”。可你见过刘欢在短视频里露脸带货吗?没有。他倒是带着经典咏流传的学生,用京剧唱法唱蜀道难,十几岁的孩子穿着戏服,吼出“噫吁嚱,危乎高哉”时,刘欢在后台笑得像个孩子,眼角的皱纹里盛着的全是骄傲:“你看,传统的东西,只要给个机会,自己会跑进年轻人的心里。”

他“不讨巧”的坚持,藏着娱乐圈最稀缺的“真”

娱乐圈从不缺“聪明人”:有人趁流量红利捞金,有人靠卖人设维持热度,可刘欢好像从来不懂这些。早年音乐圈劝他:“多唱点口水歌,出专辑快,钱来得也快。”他摇头:“我开口唱,就得对得起那个‘信’字——观众信你,是信你带来的东西不是泡沫。”

他拒绝过多少综艺邀约?连他自己都记不清了。“有节目让我去当导师,说‘您随便点评,镜头给得多就行’。”他摆摆手,“不是我看不上综艺,是那些游戏太吵,离唱歌太远。我站台上,就得让人记住声音,记住我想说的东西。”有人笑他“固执”,可正是这份固执,让他在流量潮中站成了灯塔——当小鲜肉们为“台词不过关”找借口时,他正用十年功打磨阿依达(他导演的歌剧),连配角的眼神都排练了二十遍。

私下里的刘欢,更像个“邻家大叔”。有次采访,记者问他“作为歌者,最怕什么”,他突然红了眼眶:“怕有一天,别人提起我,只说‘哦,那个唱好汉歌’的’。”他怕被一个标签困住,更怕自己的歌“活不过三年”——“好的作品得能熬,像酒,放得越久越有味道。你看杜甫的诗,现在读着还戳心,这才是我要的东西。”

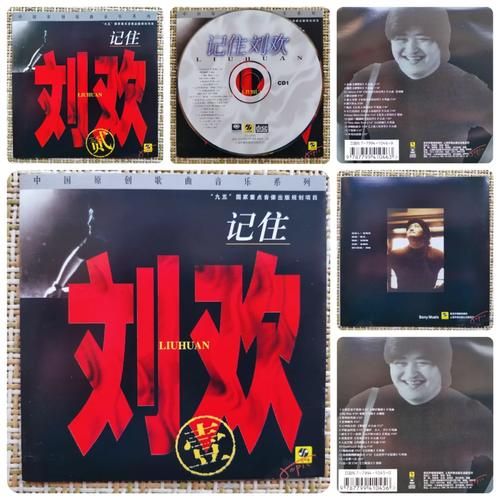

他让“记住刘欢”这件事,变得比“流量”更重要

现在的娱乐圈,“红”成了一场短跑比赛:谁上热搜快,谁代言多,谁就是赢家。可刘欢偏要把这场短跑跑成马拉松。六十岁的人了,依然每周去录音棚,给学生改作业,甚至在B站开账号,发自己练歌的视频,配文“老调弹弹,大家随便听听”。评论区里,有人问“老师您不累吗”,他回:“累啊,但听到你们说‘刘欢老师的歌陪我走过高考’,就值了。”

他总说:“记住我,别记住名字,记住歌里的事儿。”弯弯的月亮里对故乡的思念,从头再来里对生活的倔强,我和你里对世界的温柔……这些歌不是“爆款”,却像刻在时代的年轮里,什么时候翻出来听,都带着温度。

所以当我们说“记住刘欢”,到底在记住什么?是那副穿透岁月的嗓子?是不迎合风骨的坚持?还是把“用心”两个字,刻进每一个音符里的真心?或许都有。但更重要的是,刘欢让我们看见:娱乐圈可以有“快”,但更需要“慢”——慢下来打磨作品,慢下来对待观众,慢下来,活成值得被记住的样子。

下次再听到好汉歌的旋律,别急着跟着唱。不妨停下来想想:在这个喧嚣的时代,还有多少人,像刘欢一样,用一辈子做一件事,却让这件事,成了很多人心里的一束光?