提起刘欢,脑子里蹦出来的关键词或许是“内地乐坛教父”“好汉歌原唱”“春晚常客”,舞台上的他总是激情澎湃,歌声里有岁月的沉淀,也有舞台的张力。可鲜少有人关注,这个站在中国音乐金字塔尖的男人,背后始终站着一个女人——刘新英。她不是娱乐圈中人,没拿过奖,也没上过热搜,却在刘欢的人生里,稳稳地当了44年的“定海神针”。

从“音乐才子”到“留学丈夫”,她是他放弃铁饭碗的底气

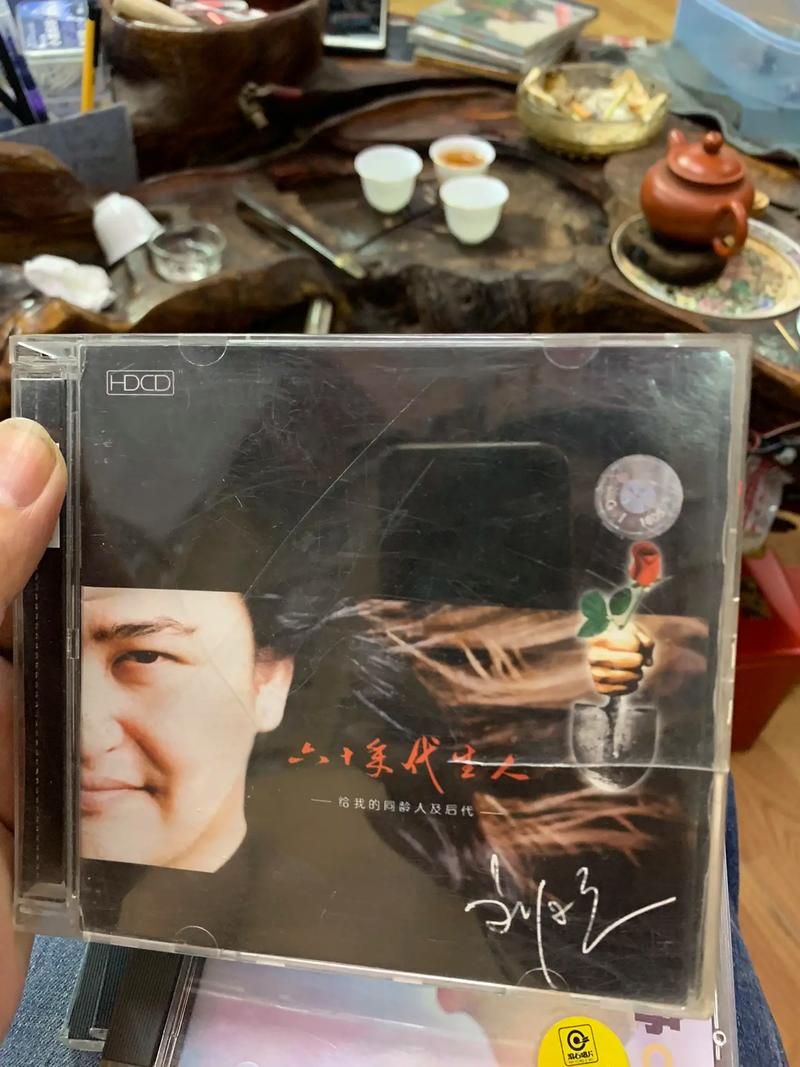

1988年,刘欢凭借一曲少年壮志不言愁一炮而红,彼时的他已经是中央音乐学院音乐系的青年教师,前途一片光明。就在事业上升期,他却做了一个让旁人捏把汗的决定:赴美进修,攻读全额奖学金。消息传开,有人说他“傻”,放着国内的铁饭碗不要,跑去异国他乡赌未来。

只有刘欢自己知道,这个决定里藏着多少对音乐的痴,而支持他痴的,是刘新英。那时候两人刚结婚不久,刘新英在北京交通大学教英语,工作稳定,收入也稳。当刘欢犹豫着说出想去美国留学的想法时,她没问“去了谁来养家”,只说:“去吧,音乐是你的命,我不拦你。”

钱呢?刘欢后来在采访里提过,当时的积蓄根本不够覆盖留学费用,刘新英把自己的工资卡递给他:“先拿着,我这边还有补贴,省着点花。”就这样,她一边继续教书,一边在国内操持家务,成了刘欢最坚实的后盾。两年后,刘欢学成归来,带回的不是洋文凭,而是更开阔的音乐视野——他开始尝试把摇滚、蓝调融入民族音乐,后来唱火的弯弯的月亮千万次的问,都离不开那几年在美国沉淀的灵感。

不是“贤妻模板”,是“战友队友”:他的“缺点”,她看得透

娱乐圈的婚姻,总被贴上“共患易,共苦难”的标签。刘欢和刘新英却活成了例外。刘欢从不掩饰自己的“大男子主义”,爱抽烟、熬夜,还特别“宅”,不爱参加商业应酬。有次记者问他“太太会不会管他”,他笑着摆手:“哪是管啊,是‘收拾’!”这“收拾”二字,藏着刘新英的智慧。

她不是传统意义上的“温柔贤惠”,反而透着一股北方女人的直爽。刘欢写歌进入瓶颈期,急得在屋里转圈抽烟,她不会递上热茶哄着,而是直接丢给他一包瓜子:“抽完了剥瓜子,嗑完了我再听你发愁。”后来刘欢在综艺里提起这段,笑说:“她就知道,我不是真急,是找不着出口,得把心里的褶皱给‘熨’开。”

更重要的是,刘新英懂他的“轴”。刘欢对音乐的要求近乎苛刻,录好汉歌时,为了找北方大汉的粗粝感,他在录音室憋了三天,嗓子都唱哑了。刘新英端着蜂蜜水站在门口,不催不劝,等他录完第27遍,才说:“今天这嗓子,终于像梁山好汉了。”这种懂,不是附和,而是在他的坚持里,看见最珍贵的纯粹。

台下的“普通日子”:红毯上的玫瑰,不如厨房的热汤

刘欢和刘欢的合体次数屈指可数,有次一起走红毯,记者问刘新英“第一次走红毯紧张吗”,她说:“紧张啥?我嫁的是刘欢,又不是‘刘欢的歌’。”这句话逗乐了全场,也道出了他们的相处哲学——不活在人设里,只过“小日子”。

刘欢爱吃面,刘新英就变着花样给他做炸酱面、手擀面,甚至把意大利面和东北大酱搅在一起,被刘欢笑称“中西合璧的神操作”;刘欢腰椎不好,她就逼他每天做半小时康复训练,自己在一旁跟着跳广场舞,说“得有人陪着,我才不觉得你可怜”。女儿刘一出生后,她更是辞去了高校的工作,全身心照顾家庭,有人问她“觉得值不值”,她说:“值不值,得看日子过的是不是舒心。刘欢给我舒心,我给孩子和家人舒心,就值。”

如今,刘欢已经63岁,早过了爱争风头的年纪,偶尔开演唱会,唱到从头再来,总会下意识望向台下的某个角落——那里一定坐着穿米色外套、笑着对他比心的刘新英。他说过:“家不是讲理的地方,是讲爱的地方。我唱了半辈子歌,最骄傲的不是拿奖,是身边这个人,从18岁到60岁,一直都在。”

写在最后:娱乐圈最好的爱情,是“你是英雄,我是归途”

有人说,刘新英是中国娱乐圈“最成功的隐藏款女主角”。可她从没想过当“女主角”,她只想做刘欢的“刘新英”。在这个流量至上、聚光灯无处不在的时代,他们把婚姻过成了一首慢歌——没有轰轰烈烈的官宣,没有秀场上的拥吻,却用44年的相守,证明了:真正的浪漫,从不是挂在嘴边的情话,而是我跌倒时,你递过来的那只手;我追梦时,你留在身后的那盏灯。

所以,刘新英是谁?她是刘欢歌声里温柔的底色,是娱乐圈浮华背后,最踏实的“人间烟火”。或许,这就是爱情最好的模样:你不是太阳,却照亮了我的世界;你不是大海,却包容了我的所有。