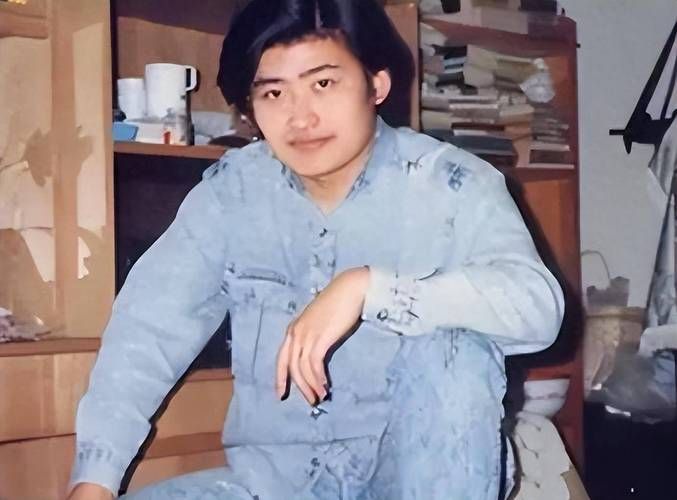

你有没有发现,近些年再看到刘欢,镜头总在他微微发福的脸庞和略显迟缓的动作上停留几秒?然后弹幕里就会飘过一句:“刘老师好像真的老了,太累了。” 这句话像根小刺,扎在不少人的心里——我们记着他二十多岁时唱弯弯的月亮的清澈,记着好汉歌里“大河向东流”的豪迈,记着好声音里扶着眼镜、语重心肠说“我们听音乐,要听本质”的导师模样,却好像突然忘了,那个曾经用声音撑起半部华语乐坛的男人,也是个会累、会疼、会喘气的普通人。

一、他的“累”,是刻在骨头里的“较真”

在流量还没成为“王”的年代,刘欢的“累”是刻在作品里的。1987年,他还是中央音乐学院的青年教师,为了唱好电影便衣警察的主题曲少年壮志不言愁,硬是在录音棚里磨了三天三夜。导演尤小刚后来回忆:“刘欢那会儿年轻,但轴得很,说‘这首歌得唱出警察的味儿,不能飘’,一遍遍改,嗓子都哑了还坚持。” 结果呢?这首歌火了三十年,至今仍是公安系统的“精神BGM”,就连周杰伦后来翻唱,都得说一句“刘欢老师的版本,永远在前面”。

更“累”的是他对音乐的“偏执”。90年代,他唱千万次的问时,为了找到“爱是摧残,是迷恋”那种撕裂感,自己关在房间听德语艺术歌曲,甚至跟着京剧老生练气息。制作人郑晓龙说:“他唱副歌前的那个气口,短得像蚊子叫,但就是有股子往上蹿的劲儿,那是拿命换来的。” 那时候的他,熬夜写歌、泡录音棚是常事,有次累到在琴房睡着了,醒来脸上还沾着五线谱的铅笔印。有人劝他:“刘欢,差不多得了,您这地位还拼命干嘛?” 他摆摆手:“歌是唱给人听的,自己不满意,怎么对得起听歌的人?”

二、台前的“累”,是藏不住的“责任”

2004年,刘欢开始接真人秀,当时不少人说:“歌手何必去综艺?” 可中国好声音的舞台,却让大家看到了他另一面的“累”。第一季学员金志文唱远走高飞,高音部分有点飘,刘欢没有直接点评,而是站起来亲自示范,唱到一半突然停住,扶着眼镜说:“小伙子,你知道刚才为什么差点破音吗?因为你的心没在歌词里,光想着飙技巧了。” 那天的录制,他为金志文改了三次编曲,直到凌晨一点才结束。

后来大家才知道,他当时的“累”,不光是录制辛苦。2010年,刘欢被确诊患有“股骨头坏死”,医生下了最后通牒:“必须立刻停止高强度工作,否则可能坐轮椅。” 可他怕让观众失望,硬是咬着牙录完好声音第三季,录间隙都得靠打止痛针挺过去。有次后台遇到他,他摸着膝盖小声说:“其实唱一首歌,膝盖就跟针扎似的,但看到学员们的眼睛,就觉得值。” 那时候的“累”,是藏不住的责任——对音乐的,对学员的,对每一个期待他的观众的。

三、我们的“太累了”,藏着对“完美”的执念

说刘欢“太累了”的,从来不只是他自己,还有我们这些观众。我们习惯了叫他“刘老师”,习惯了把他放在“华语乐坛天花板”的位置上,好像他就该永远年轻、永远唱高音、永远给出“教科书式”的点评。可忘了他也只是个普通人,会生病,会老,会累到不想说话。

去年刘欢在一次采访里说:“现在年轻人总说我‘变样了’,其实我没变,是你们对我的期待没变。我唱了四十多年歌,嗓子能跟年轻时比吗?腿脚能跟年轻时比吗?但我还在唱,是因为我骨子里爱这个。” 说这话时,他的眼眶有点红,不是委屈,是无奈。我们总盼着“永远的神”永远发光,却忘了神也是人,也会累,也需要歇歇脚。

写在最后:别让“太累了”,只成为一句感慨

其实刘欢的“累”,从来不是软弱,是对音乐最硬核的热爱;我们说“你太累了”,也不是指责,是心里那个为他揪着的疼。就像他歌里唱的“天地悠悠,过客匆匆”,没有谁是永远的赢家,也没有谁是永动机。或许我们该学会的,是给传奇一点喘息的空间——当他不再飙高音时,别急着说“巅峰已过”;当他动作变慢时,别忙着贴上“廉颇老矣”的标签。

毕竟,那个唱弯了月亮、吼出了好汉的男人,一辈子都在为我们“较真”,我们也该为他“较真”一次:让他知道,他的“累”我们都懂,他的歌我们会一直听,而他,也可以安心做个会累、会笑、会歇一会儿的刘欢。