在娱乐圈这片容易让人迷失的丛林里,刘欢像个“另类”——他没有热搜常客的喧嚣,不炒人设的流量,甚至连社交媒体都鲜少更新。可只要他一开口唱歌,或是在某个公开场合露面,总有人会说:“这世上,活明白的人里,得有他一份。”他到底是个什么样的人?是从好汉歌唱到弯弯的月亮的歌者,还是把生活过成诗的“老顽童”?

音乐人刘欢:老天赏饭吃的天赋,更熬得住时间的“匠人”

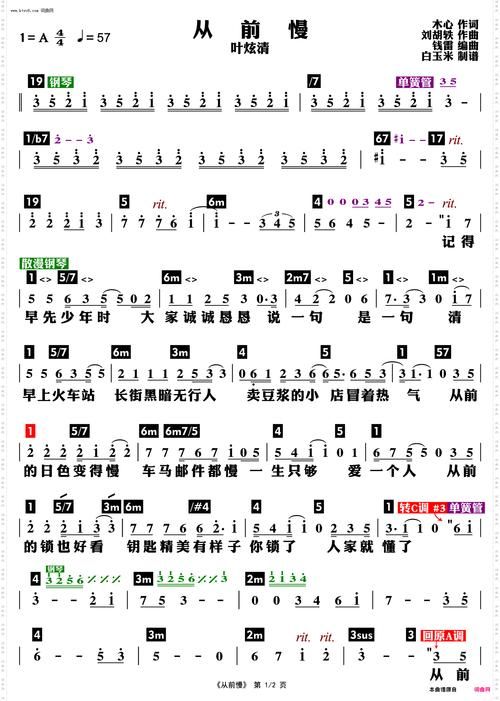

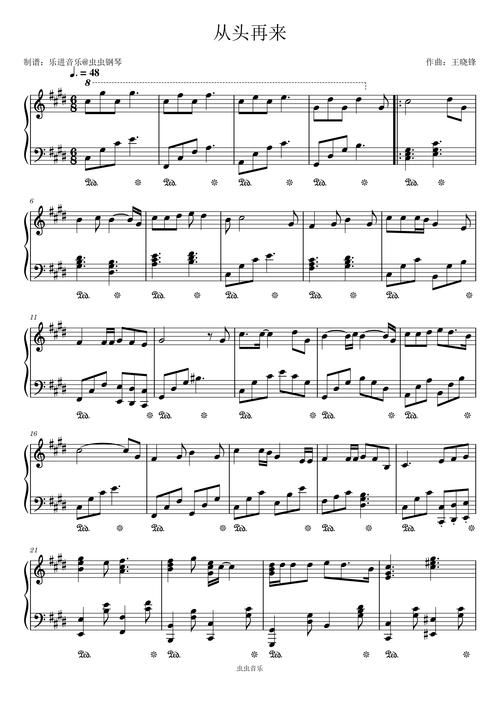

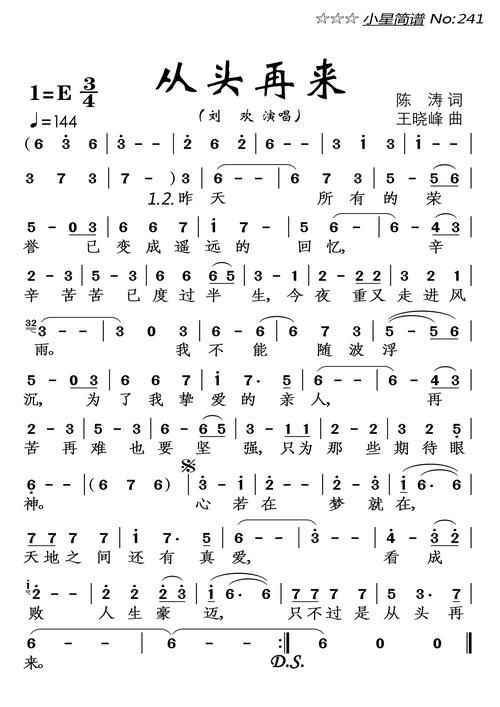

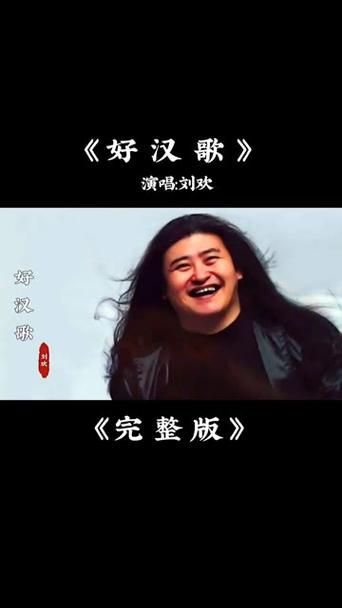

提起刘欢,没人绕得开他的嗓子。那嗓子低沉醇厚,像被岁月反复研磨过,每个字都带着故事感——唱千万次的问,能把迷茫和执着唱进人骨头缝;唱好汉歌,一句“大河向东流”,把江湖气唱成了国民记忆;即便是给甄嬛传配凤凰于飞,能把宫斗里的悲欢唱得荡气回肠。

但比天赋更难得的,是他对音乐的“较真”。有一年录亚洲雄风,为了一个高音的力度,他在棚里反复唱了十几遍,嗓子都哑了还不肯罢休,录音师说“刘老师,这个版本已经绝了”,他却摆摆手:“差口气,没到我心里那个‘准’。”后来当评委,他从不吝啬对年轻音乐人的夸奖,却也总说:“音乐这东西,骗不了人,你自己信不信,观众听得出来。”

有次他收了个学生,孩子觉得流行音乐“随便唱唱就行”,刘欢没多说,把自己封存多年的创作笔记翻出来,里面密密麻麻记着和弦走向、情感起伏,甚至观众在不同段落可能有的反应。他对学生说:“别小看唱歌,每个音都是你对世界的交代。”这大概就是为什么几十年过去,他的歌依然能循环——不是靠包装,是靠真心实意的“熬”。

生活里的刘欢:把日子过成田园诗的“老顽童”

镜头外的刘欢,像个邻家大爷,甚至有点“不修边幅”。他总穿着宽松的T恤和运动裤,背个洗得发白的帆布包,逛菜市场会和摊主砍价半小时,为的是“新鲜的那把菠菜还得便宜两毛”;他爱在自家院子里种石榴树,蹲在地上捡掉落果子的样子,比任何明星私生饭抓拍的“接地气”都自然。

有次采访,记者问他:“您作为大歌手,会觉得自己‘掉价’吗?”他笑了,眼角的皱纹挤成一团:“掉什么价?能把日子过踏实了,比啥都强。”他和妻子卢璐的感情,更是娱乐圈里的“活化石”——结婚三十多年,从没传过绯闻,反倒是他会在节目里调侃:“我们家那口子,现在还管我零花钱,超过两百块就得打报告。”

更让人意外的是他的“通透”。有段时间,他因为发福被调侃“刘欢老师又胖了”,他自己在综艺里自黑:“我这体重,不是胖,是对地球引力的忠诚。”可转头就有人问他:“您不在意外界的评价吗?”他认真地说:“我在意,但只在意那些真正懂我的人的看法。别人怎么说,那是他们的事,我得管好自己的心。”

行业里的刘欢:不争不抢,却把“分量”刻进了骨子里

在业内,刘欢有个外号叫“活标杆”。他从不抢资源,不踩同行,可只要他在场,没人敢敷衍。有次参加音乐节,临时有个年轻歌手设备出错,眼看要出丑,刘欢提着保温壶上台,拿着麦克风向观众说:“大家别急,这孩子紧张,我陪他唱两句,权当给大家暖场。”最后跟着年轻歌手唱了段他的成名曲,硬是把“事故”变成了“名场面”。

当导师时,他从不搞“人情世故”,该批评绝不嘴软。有次选手唱腔跑调还找借口“紧张”,刘欢直接打断:“紧张谁都会,但观众花钱来,是听你唱好歌,不是听你找理由。”可转过头又私下给选手加练,从呼吸方式到情感表达,一点点抠,直到对方把歌唱顺。他说:“严厉不是目的,是希望他们将来能站着挣钱。”

如今五十多岁,有人问他后不后悔年轻时不更多“捞一笔”,他摇摇头:“我捞啥?我现在的日子,有歌听,有爱人,有学生,还有院子的石榴树,这不是钱能换来的。”你看,这人活到这个份上,早就不需要靠外界的认可来证明自己——他本身就是一块“活招牌”,不用说话,只要站在那里,就知道什么叫“德艺双馨”。

说到底,人们称刘欢“活得通透”,不是因为他多成功,而是他活成了很多人羡慕的样子:不拧巴,不浮躁,把热爱的事做到极致,把平凡的日子过出诗意。在这个浮躁的时代,他像个“闯入者”——用真实对抗虚伪,用匠心对抗敷衍,用通透对抗算计。或许,这就是他最让人佩服的地方:从艺几十年,他没把自己当“明星”,却活成了真正的“艺术家”。