深夜的北京,胡同口的老槐树影里飘来几句哼唱,调子不高,却像泡在温水里的老茶,慢悠悠地漾开——是弯弯的月亮的前奏。推门进去,沙发上坐着刘欢,脚边踩着字正腔圆的京片子,手里端着茶缸,眼神从电视上的选秀节目移到女儿画板上歪歪扭扭的“爸爸”,嘴角抿着点笑:“当年以为唱歌是条道,走着走着发现,它只是个能让你看清路的灯。”

从“校园歌手”到“华语音乐活化石”:歌声里藏着时代的倒影

1986年,上海的中秋晚会,24岁的刘欢抱着把旧吉他,在台上学着崔健的样子吼了一曲少年壮志不言愁。那时的他还没想通“音乐路”该怎么走,只知道“嗓子一开,心里那股劲儿就顺了”。后来弯弯的月亮火了,街边的小店循环播放,骑自行车的学生跟着哼,路口修鞋的老师傅用铁锥敲着鞋跟打拍子——没人计较他头发多长、穿什么衣服,就认他唱的“不知多少年过去的那个夜晚”,能勾起对老家胡同的记忆。

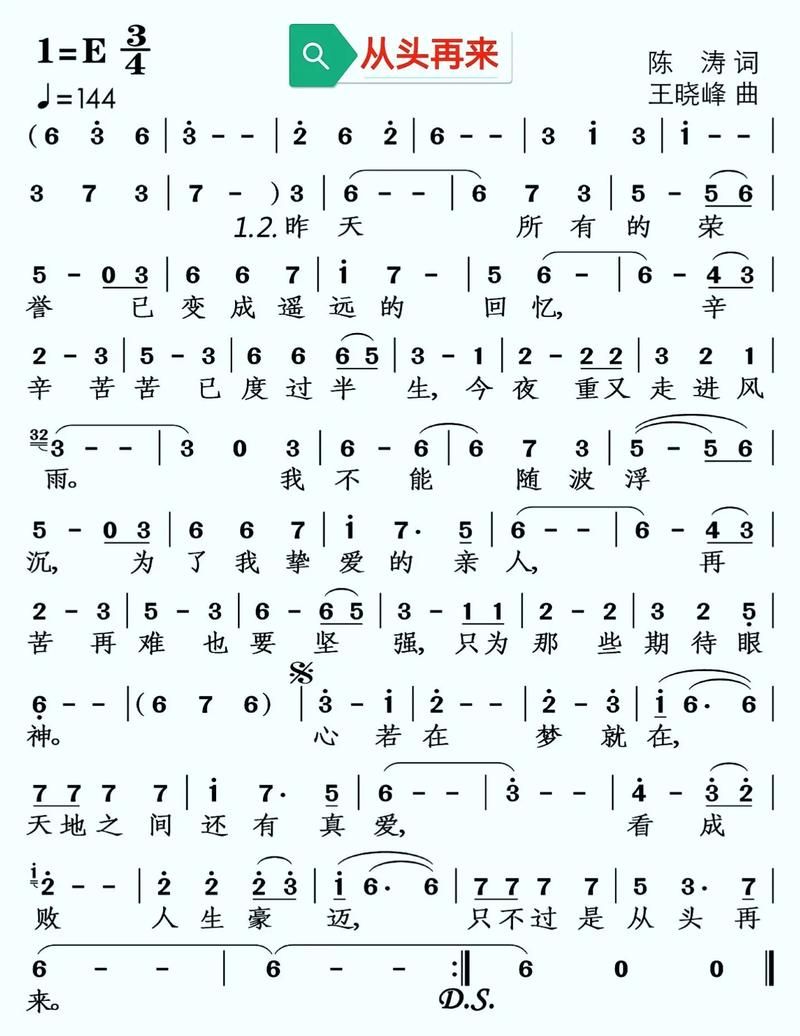

90年代初,刘欢揣着几盘 demo 去美国留学。在印第安纳大学的琴房里,他抱着吉他和弦改好汉歌,室友是学物理的河南小伙,听着听着拍桌子:“不对不对!这得是咱们黄河水砸在石头上的味儿!”于是就有了后来那个高亢得能掀翻屋顶的“大河向东流”。后来有人说他是“歌坛常青树”,他自己摆摆手:“哪有什么常青树,不过是刚好赶上了好时候——大家需要歌,我就能唱;时代变了,我跟着变就行。”从千万次的问的迷幻,到从头再来的铿锵,再到我和你的温柔,他的歌声像一面镜子,照着中国人从“奔头儿”到“心头事”的几十年。

“当爹后才知道,拼一辈子不过是为了孩子的晚饭桌”

2000年后,刘欢的歌渐渐少了。有导演找他拍电影,他问“能几点收工?得接女儿放学”;唱片公司催发新专辑,他说“女儿要幼儿园汇报演出,我得去听”。当时有人骂他“懒”,说他“江郎才尽”,他自己却窝在家里陪女儿搭积木,当“故事机”——讲西游记能分出孙悟空的七十二变和猪八戒的憨态可掬,一点不比唱歌敷衍。

有次采访,记者问他“后悔过退步吗?”他指着墙上的全家福说:“你看我闺女现在,放学回家会说‘爸爸,我今天画画得了小红花’,比我说‘我拿了格莱美’时,我心里更踏实。当年觉得站在台上最牛,现在觉得能给她热一碗汤,比什么都牛。”后来女儿刘一丝长大,上乘风破浪的姐姐前问他:“爸,我唱歌能红吗?”他想了想说:“红不了咋了?咱家有红烧肉吃,你唱得开心就成。”

“好声音没教会他什么,倒是教会他‘别教别人什么’”

2012年,刘欢当中国好声音导师。有学员问他“怎么选歌”,他说“选你刚失恋时想听的歌”;有学员紧张到结巴,他递上自己的水杯:“当年我在校园歌手比赛,唱一半弦断了,我用手打鼓,还拿了第一呢。”有次淘汰学员,那个学员哭着说“刘老师,我觉得我比XXX唱得好”,他蹲下来拍拍肩膀:“音乐这事,没有谁比谁好,只有你想不想把它当回事儿。以后路过北京,来我家吃饭,我给你炖红烧肉。”

后来有人说他“太佛系”,他不辩解:“当导师不是当老师,人家是来追梦的,不是来上课的。你告诉他‘你得这样’,不如让他试试‘你那样不行’——人啊,都是摔出来的。”现在偶尔有年轻歌手找他请教,他顶多点评两句嗓子,更多是说:“去生活吧,去谈恋爱,去坐公交被挤掉鞋,去大冬天吃口冰棍——没这些,你唱的歌就是空的。”

最后一个问题:刘欢的“活明白”,到底是什么?

这些年,刘欢没少被问“人生哲学”。他说过最多的话是:“别慌,日子是熬出来的,甜头是品出来的。”他唱了四十年的歌,没刻意“立人设”,不参加综艺炒作,很少发微博,就连上热搜,也是因为“穿老头衫买肉夹馍”的照片——有人说他“接地气”,他说“我本来就是个卖肉的儿子的儿子(父亲是肉联厂工人),有啥可拽的”。

如今的刘欢,偶尔还在舞台上露面,唱一首从头再来,台下总有中年人跟着抹泪。但更多时候,他是在胡同口遛弯,听邻居聊孩子上学;是在厨房里研究怎么做红烧肉,调料比例比选曲还认真;是抱着外孙,哼着弯弯的月亮,告诉他:“月亮会弯,但路一直在,你慢慢走。”

所以回到最初的问题:刘欢的人生,到底是“歌坛神话”还是“凡人样本”?或许都不是——他只是刘欢,一个把日子过成歌,又把歌唱成日子的普通人。而你细品就会发现,所谓“活明白”,不过是敢把“梦想”和“家常”放一起炖,炖出那口最暖的人间烟火罢了。