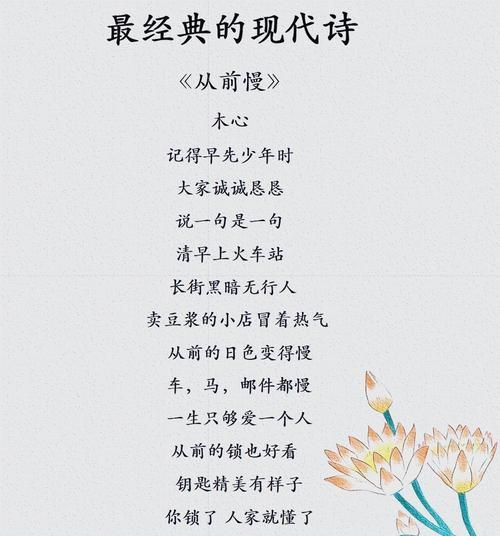

想起木心的诗:“从前的日色变得慢,车、马、邮件都慢,一生只够爱一个人。”可这年头,娱乐圈的“快”已经成了常态——新人三个月出圈,单曲一月一更,连炒作都恨不得压缩在140字里炸出热搜。可在这种“快疯魔”的环境里,偏偏有个叫刘欢的人,像一株老藤,扎扎实实按着自己的节奏长着,慢得理直气壮,慢得让人心头发酸。

你敢信吗?2024年的歌手,刘欢唱从前慢,后台有人说他“真敢选,这歌没高潮,观众哪里等得及”。结果呢?没炸裂的转音,没有嘶吼的高音,就只是那么轻轻地唱:“从前的日色变得慢/车、马、邮件都慢/一生只够爱一个人。”唱到“一生只够”时,他眼角的皱纹跟着旋律轻轻颤,像岁月本身在开口说话。台下有人哭,有人安静听着,没人刷“没睡着”——这大概就是“慢”的力量:不用赶着讨好谁,时间会替你说话。

可刘欢的“慢”,从来不是偷懒,是把一辈子活成了一首慢工出细活的歌。你知道他录弯弯的月亮用了多久吗?不是录一天两天,是反反复复磨了三个月。制作人录到崩溃,说“欢哥,这间奏的钢琴是不是太简单了?加点花吧”,他摇头:“简单好啊,就像月亮照在水里,不用加那么多修饰,清清亮亮才动人。”后来这首歌火了三十多年,每次KTV有人唱,前奏一起,在场的人都会放下酒杯跟着哼——谁也没注意那“简单”的钢琴后面,藏着他多少个深夜坐在琴房,一个音符一个音符敲出来的真心。

更绝的是他的“教学慢”。作为音乐学院教授,他带学生,恨不得把自己几十年的“笨办法”都掏出来。有个年轻学生写歌,非要加各种复杂的和弦和转音,觉得“这样才显得有技术”。刘欢没批评他,只是把自己当年写千万次的问的手稿拿出来,上面画满了删改的痕迹:“你看这里,原来我写了四个和弦,后来改成三个。不是简单,是怕太多太乱,听众听不清我想说什么。技术是梯子,不是用来炫的,是用来登高的。”这话学生记了十年,后来成了制作人也这么说:“刘欢老师教我,慢不是拖沓,是把每个音符都当成亲生的孩子,得知道它该往哪儿长。”

有人说他“傻”,在这个“火三天就算红”的年代,他接综艺像挑对象,非中国好声音那种“认真听歌”的才去,而且每次开口都像备课:“今天这首歌,我想让大家听出作曲家的无奈,下首歌,我想让大家知道歌手的坚持。”有次录节目,音响出了点小问题,导演说“欢哥,凑合唱吧,观众听不出来”,他直接把话筒放下:“不行,我得重新来。音乐是听给耳朵的,不是听给眼球的。”那天他录到后半夜,看着屏幕里自己的影子,突然笑了:“你们觉得我慢,其实挺划算的——省得以后自己听了后悔。”

最让人佩服的是他对“名利”的慢。九十年代他红到发紫,片约像雪片一样飞来,他挑挑拣拣,接的都是北京人在纽约这种“得好好琢磨”的角色,演完了就去美国陪老婆孩子,一陪就是两年。有人说“这么红去美国可惜了”,他说:“家里孩子小时候就那么几年,错过了,钱再多也买不回来。”后来孩子大了,他又回来做音乐,不是赶时髦做电子乐,而是去采风,去云南听山歌,去陕北挖民歌,把这些“老东西”揉进新歌里。有人问他“欢哥,你这是何苦呢”,他边翻着采集的乐谱边说:“音乐这东西,就像老酒,得埋在土里慢慢发酵,急着喝,哪尝得到后味儿?”

其实刘欢的“慢”,哪是“慢”啊,分明是把“一辈子当一天过”的认真。你看他现在,胖了,头发白了,站台上唱歌得扶着腰,可唱到“情深义重”时,眼里的光还是二十多年前的样子。有次采访,记者问他“你觉得娱乐圈现在缺什么”,他想都没想就说:“缺‘笨人’。肯花时间打磨作品的笨人,肯耐得住性子教学生的笨人,肯把名利放一边,好好唱歌的笨人。”说完他自己先笑了,脸上的皱纹挤成一团,像朵老菊花,却让人觉得比那些滤镜里的小鲜肉真实多了。

是啊,现在的人什么都快,快得连感动都像快餐,三分钟吃完就忘。可刘欢偏不,他用三十多年的时间告诉我们:真正的艺术,急不来;真正的热爱,快不了。就像他唱的从前慢,慢不是目的,是把每一步都走得踏实,把每句话都说到心里,把每个人生的“从前”,都过成值得回味的“永远”。

所以啊,下一个十年,我们或许还会为新的“流量”疯狂,但只要弯弯的月亮的前奏一响,我们还是会记得那个慢慢唱着、慢慢走着、慢慢把岁月酿成歌的刘欢——毕竟,在这个“快得发慌”的世界,他的“慢”,才是最让我们安心的存在。你说,是不是这个理?