刷到刘欢欢视频的人,大概都有过这样的恍惚——明明自己正被KPI追着跑,被地铁里的汗味裹挟着挤成一张压缩饼干,却突然在一个几十秒的画面里,闻到刚出锅的笋干炖肉香,听见溪水绕着村口老槐树淙淙响,甚至能看到阿婆坐在竹椅上,手里的蒲扇一下下扇着,慢悠悠地说:“欢欢啊,这碗绿豆汤冰镇过,你喝完再干活。”

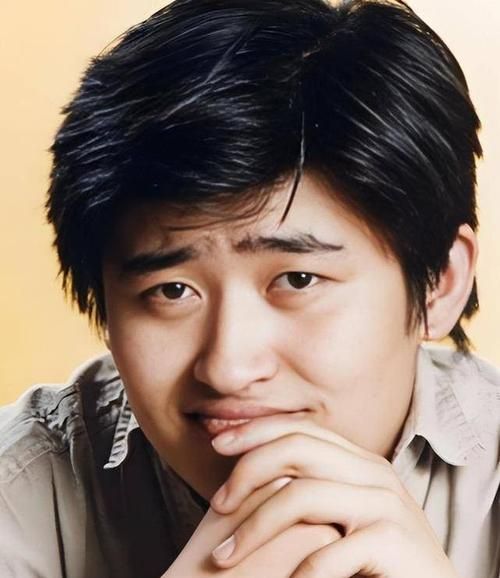

有人说她是“卷土重来的田园博主”,但打开她的主页,你会发现不对:没有精致的滤镜,没有摆拍的打卡点,甚至连文案都透着一股土味实在。镜头跟着她走过青石板巷,镜头里是她爷爷蹲在门口磨镰刀,是她娘蹲在菜畦里拔草,是她自己踩着胶鞋跳进溪里摸田螺——画面晃得厉害,偶尔还传来邻居家狗的吠声,可就是这些“不完美”的片段,让几百万城里人眼眶发热:“这不就是我小时候的夏天吗?”

从“逃离”到“回归”:一个丽水姑娘的“反套路”人生

刘欢欢是土生土长的丽水松阳人,二十岁那年,她和村里大多数姑娘一样,跟着去了杭州。“那时候觉得,村里的日子一眼望到头,外面的世界才算‘活’。”她在服装店当过 sales,在写字楼里做过行政,每天挤着早高峰,吃着三十块一份的外卖,唯一的念想是“多攒点钱,把爸妈接出来”。

可三年前,她突然回了村。朋友都替她着急:“好不容易在城里站稳脚跟,回去多可惜?”刘欢欢没解释,只是默默买了台二手相机,开始在村里拍起来。“有天加班到凌晨,刷到老家发来的视频,是我娘在菜园里摘辣椒,说今年的辣椒特别辣。我突然就哭了——原来我离‘家’那么远,连顿热乎饭都没人给我留。”

刚拍视频时,她连剪都不会,就在手机上一点点摸索。“第一只视频拍的是爷爷做的土灶豆腐,镜头抖得像帕金森,但我还是发上去了。那天晚上,我手机‘叮叮叮’响个不停,全是同乡留言:‘欢欢,你家豆腐香得我口水都要流下来了’‘我妈说,这和以前她做的一模一样’。”有个在上海工作的男孩留言:“看视频的时候,我突然很想我妈,她以前也这么蹲在灶边添柴。”

被“看见”的乡土:不只是田园,更是活着的记忆

刘欢欢的视频里,没有“诗和远方”的滤镜,只有“活着”的细节。她拍阿婆用棕叶包粽子,手指翻飞间,叶子在她手里像有了生命;拍大叔砍完毛竹,扛着往溪边放,说“这毛竹做扁担最趁手”;拍自己跟着舅舅上山砍柴,背篓压得直不起腰,却在柴堆里翻出一窝野鸡蛋……

这些画面,城里人觉得“新鲜”,对刘欢欢来说,却是“每天都能见到”的日常。“小时候我总嫌村里慢,觉得爷爷磨镰刀磨半天是浪费时间,觉得娘种一菜畦的瓜果不值钱。直到我离开才发现,那些‘浪费时间’的时光,都是刻在骨子里的温度。”

有个杭州的姑娘,连续半年每天坐高铁来松阳,只为跟着刘欢欢学做土酒。“她说她妈生病了,最想喝一口村里自酿的糯米酒,但城里根本买不到。那天我们一起酿完酒,她捧着酒碗哭了,说‘我妈喝到,一定知道我长大了’。”

现在的刘欢欢,早不是那个“不会剪视频”的新手了。她的账号里开始有了团队,但她坚持“不让专业团队拍”,“他们拍的是‘田园’,我要拍的是‘人’。你看我爹,他蹲在门口抽烟,烟圈飘在晒谷场上,这才是我们村里的烟火气。”

最近,她的视频带火了松阳的“晒秋节”,村里的民宿住满了,村里的笋干卖断了货,连她娘种的小辣椒,都被游客买走了几十斤。“那天我娘拿着卖辣椒的钱,手都在抖,说‘原来咱家的菜园子,这么金贵’。”刘欢欢笑着说,“我就告诉她:‘娘,不是菜园子金贵,是你种的地金贵。’”

为什么我们离不开“刘欢欢”?

有人说,刘欢欢的爆火,是“城市病”的必然产物——我们在钢筋水泥里待久了,才会向往“采菊东篱下”的慢生活。但我倒觉得,我们爱刘欢欢,爱的不是“田园”,而是她镜头里的“被看见”。

当我们在城市里被当成“螺丝钉”,当我们的喜怒哀乐淹没在信息流里,刘欢欢的视频告诉我们:你的乡愁有人懂,你的记忆有人记,你童年闻过的泥土香、听过的溪水声,从来都不是“过时”的,而是值得被珍藏的“活着的遗产”。

就像刘欢欢在视频里说的:“我拍的不是风景,是日子;不是回忆,是未来。村里的日子,从来不是‘落后’,是我们忘了怎么慢下来,好好活。”

所以,下次当你刷到刘欢欢的视频,别急着划走——在那片青瓦白墙里,藏着的不仅是丽水的山水,更是我们每个人都走不散的乡愁,和最珍贵的“人间烟火气”。

毕竟,谁说“回村”是退步?能让一群人重新找到“家”的方向,这本身就是最了不起的事。