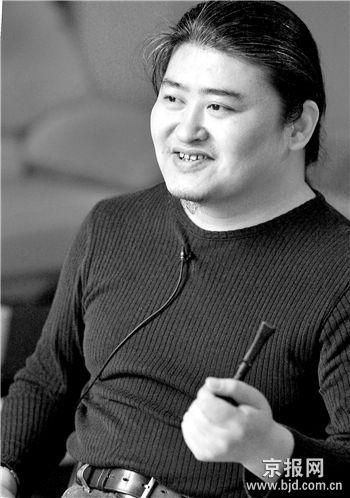

在“塌房”“撕番”“天价片酬”几乎占据娱乐圈版面的当下,打开中国日报客户端的娱乐板块,你会发现一种与众不同的气息——没有咄咄逼人的追问,没有猎奇刺激的猛料,却总能在最安静的叙事里,戳中行业最痛的点,也照见最动人的光。而这一切的背后,站着一位总被同行戏称为“娱乐圈异类”的记者:刘欢庆。

从“旁观者”到“倾听者”:她的笔为何总比别人“慢半拍”?

“做娱乐报道,最怕的不是没新闻,而是被新闻带着走。”从业12年,刘欢庆采访过一线明星,也蹲守过龙套演员的凌晨片场,但她的作品列表里,永远少些“时效性爆点”。当全网都在抢某明星“新恋情第一手”时,她可能在横店的小旅馆里,听一个群演讲“跑了8年龙套,终于有句台词”的故事;当某综艺因“剧本争议”上热搜时,她花两周时间梳理节目从筹备到播出的完整制作链,最后写成一篇被流量裹挟的真人秀:我们到底在消费什么?。

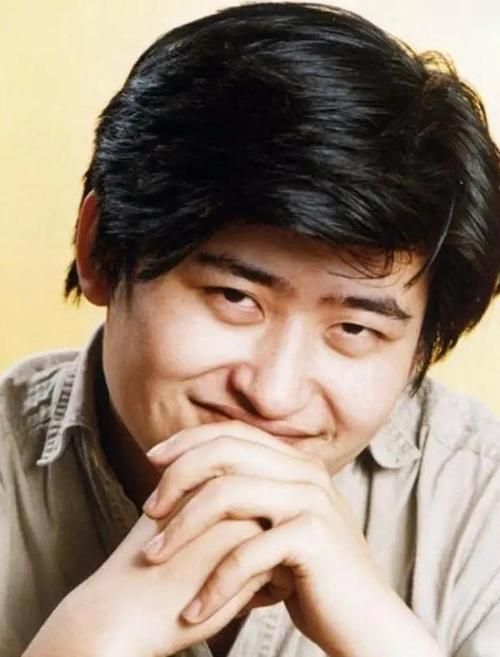

“很多人问我为什么‘慢’,因为我觉得娱乐报道不该是‘快餐’。”刘欢庆在一次媒体工作坊里说,“明星也是人,他们的喜怒哀乐、职业困境,不该被简化成博眼球的标签。当你蹲下来听他们说话,你会发现那些‘人设’背后的真实,比任何虚构剧情都动人。”去年,她采访了一位因“翻车”沉寂两年的演员,没有追问当年的“是非对错”,而是聊他如何从零开始学配音、接商演,最终在话剧舞台找回初心。稿件发布后,评论区有人说:“原来‘犯错’的人也有重来的勇气,这才是娱乐圈该有的温度。”

在流量漩涡里“钉钉子”:她眼里的“好报道”是什么?

“流量是娱乐圈的氧气,但不能是唯一的标准。”这是刘欢庆常挂在嘴边的话。在她看来,当下的娱乐生态太容易被流量裹挟:资本捧着“流量明星”赚快钱,平台追着热点拍“速食综艺”,观众则在信息的洪流里,逐渐遗忘了“内容”本身的价值。

她的报道,像一颗颗“钉子”,试图在浮躁的行业里钉出一些实在的东西。2022年,电视剧人世间爆火,全网都在讨论“演员演技”,她却另辟蹊径,写了一篇从剧本到荧幕:一部“年代剧”背后的100个“较真细节”,主创团队为了还原70年代的生活场景,连保温壶的品牌都要反复考证;演员为了让角色更有“烟火气”,提前三个月到菜市场体验生活……“我们总说‘佳作难遇’,但好的作品从来不是‘天上掉下来的’,是每一个创作者较真出来的。”刘欢庆在文中写道。

还有一次,她关注到“小成本影片逆袭”的现象,没有简单罗列票房数据,而是走访了五位从“网络电影”走上大银幕的导演,记录他们如何用“穷创作”讲出好故事——有人为了节省特效费,用黏土模型搭场景;有人为了找“非职业演员”,在工地上蹲了一个月。报道结尾,她引用一位导演的话:“我们不是想打败谁,只是想让更多人相信,好故事永远不怕被看见。”

那些“没上热搜”的瞬间,才是娱乐圈最珍贵的“底片”

在刘欢庆的采访本里,记着许多“没上热搜”的片段:某老戏骨收工后会在片场帮年轻演员对词,说自己“曾经也被人冷眼相待”;一个刚出道的偶像,演出前在后台反复练习鞠躬的角度,因为“妈妈说过,上台要对得起台下的观众”;一位编剧改了20稿剧本,因为“总觉得角色还没活过来”……这些细节,或许不会成为“爆点”,却构成了娱乐圈最真实的“底色”。

“我们的社会需要娱乐,但更需要有价值的娱乐。”刘欢庆说,“作为媒体人,我们不能只做‘扩音器’,放大那些喧嚣的声音;更要做‘显微镜’,照见那些被忽略的真诚、坚持和热爱。”如今,她的专栏“娱乐圈观察”成了中国日报客户端的“固定招牌”,很多读者留言:“每次看刘欢庆的文章,都觉得像在喝一杯温水,不浓烈,但够踏实。”

在这个追求“短平快”的时代,刘欢庆用一支“慢”笔、一颗“静”心,在娱乐圈的流量漩涡里,守住了媒体人最珍贵的专业与良知。或许,这就是她的报道总能打动人的原因——不迎合、不炒作,只做真实的记录者和理性的思考者。而我们这个时代,正需要这样的“逆行者”,让娱乐回归娱乐的本质,让明星回归普通人的位置,让每一个为梦想努力的身影,都被看见、被尊重。