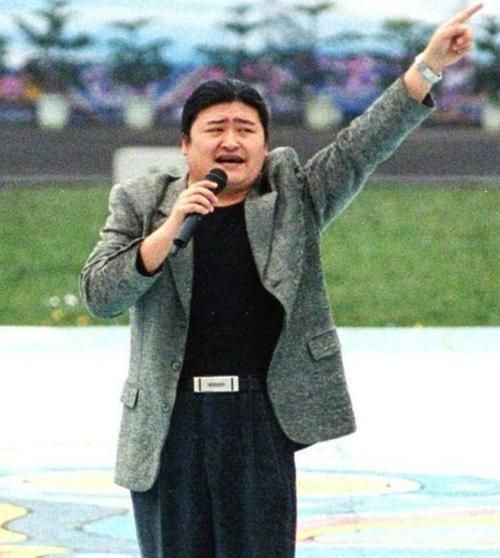

2016年的夏天,中国新歌声的舞台总能让观众记住些东西——周杰伦的梗、那英的直爽、庾澄庆的鬼马,但真正撑起节目音乐厚度的,还是坐在导师椅上、一向沉稳如山的刘欢。

直到那晚,他唱了一首后来被无数网友称为“降旗歌”的曲子。

为何偏偏是这首歌,让刘欢放下了导师的“铠甲”?

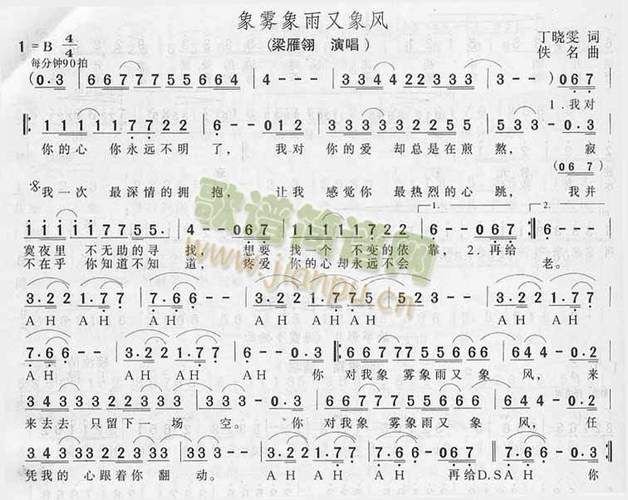

那是一期盲选环节,一位来自陕西农村的选手登台。他没太多华丽的技巧,嗓音却像被西北风磨过似的,带着沙哑的厚重感,唱的是首改编版的山丹丹开花红艳艳。

转椅转身后,选手紧张得攥着衣角,刘欢却摘下眼镜,揉了揉眼睛——后来他采访说,那一刻突然想起自己年轻时在乡下采风的日子:“歌声里带着土,带着根,那种直白的力量,比任何技巧都戳人。”

轮到他点评时,没按套路打趣,也没讲专业术语,只是说:“我想给你唱首歌。”

钢琴声起,刘欢开口,唱的是从头再来。

没有炫技的高音,没有华丽的编曲,甚至没有过多的情感外露,可当那句“心若在梦就在,天地之间还有真爱”飘出来时,整个演播室静得能听见钢琴的余震。

有选手回忆,当时看着刘欢的侧脸,突然觉得这个平时在导演会上“较真”到跟人争高音C是不是真醇的男人,眼里闪着种特别的光——不是导师对选手的“审视”,更像一个歌者对另一个歌者的共鸣。

“降旗歌”的说法,究竟从何而来?

后来有人分析,那晚刘欢的“表现”有点反常:他很少主动要求清唱,更不会在盲选环节就放下所有“导师架势”,连转身后都没多说话,只是唱完轻轻拍了拍选手的肩膀。

有网友在评论区留言:“那天他像是在给音乐‘降旗’——放下了大师的身段,放下了点评的锋芒,回归了唱歌最本真的样子。”

“降旗”,说的或许不是仪式,而是放下。放下“刘欢导师”的标签,放下“华语乐坛常青树”的包袱,就只是作为一个唱歌的人,去回应另一个唱歌的人的灵魂。

为什么这首歌,比很多冠军舞台更让人记得住?

这些年,中国新歌声中国好声音出了不少爆款选手,也留下不少高光舞台,但刘欢那晚的从头再来,总被人偶尔提起。

大概是因为它太“不像”选秀舞台了。

选秀节目惯常讲“梦想”“逆袭”,用华丽的编曲和炫技的演唱制造“燃点”,可刘欢那天偏不——他选了首最朴素的老歌,用最朴素的方式唱,却让所有人听懂了:比梦想更珍贵的,是音乐里的“人”;比技巧更动人的,是歌声里的“真”。

后来那个陕西选手没走太远,却在淘汰后发视频说:“刘欢老师告诉我,唱歌别想着‘赢’,想着‘真’,就够了。”

十年后再看那段舞台,突然明白为什么刘欢在乐坛能屹立这么多年。

他不是不会“迎合”,只是不屑于把音乐当成工具;也不是不会“煽情”,只是觉得最好的情感从来不用喊出来。

那晚他唱的哪是什么“降旗歌”,分明是给所有选秀舞台“立了面旗”——告诉后来者:音乐可以竞技,但本质上,它是灵魂的事。

所以下次再回看中国新歌声,你会想起哪首歌?我想,很大概率是刘欢那晚没说一句话,却让所有人都记住了的沉默里的歌声。