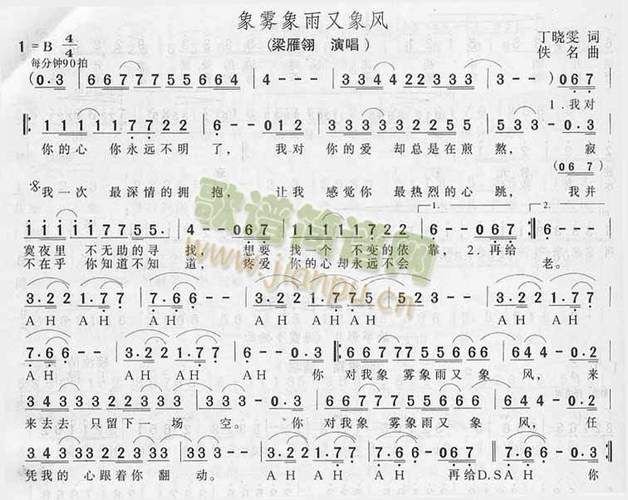

90年代的华语乐坛,总有些歌像老电影的胶片,一响起来就把人拉回那个“雾里看花,雨中赏月”的慢时光。像雾像雨又像风算一个——多少人是在电视剧里听着吴奇隆版的插曲红了眼眶,却很少有人翻出老唱片,听听刘欢的原唱版本。你有没有想过,同样一段旋律,为什么刘欢一开口,就成了刻在DNA里的“时代之声”?

雾里看花:刘欢的“故事感”,从第一个音符就漫了出来

1992年,当电视剧像雾像雨又像风筹备时,剧组找遍了当时的“顶流唱将”,最后却把主题曲交给了刘欢。那时候的他,刚唱完少年壮志不言愁,已是“主旋律”的代名词,怎么会接下这种都市情感缠绵的歌?后来刘欢在一次采访里笑着说:“他们觉得我能把那种‘看不懂、摸不着、抓不住’的劲儿唱出来。”

你还记得他怎么开头的吗?没有华丽的转音,没有刻意的煽情,就是一句低沉的“像雾笼罩着我的梦”,像在深夜的巷口碰到一个熟稔的朋友,他皱着眉,慢慢给你讲一段走不出的往事。刘欢的声音里总有种“岁月的重量”——不是那种清澈少年音,而是像陈年的普洱,初尝微涩,回甘却有故事。唱“像雨滴落在我的痛”时,他特意放慢了节奏,“痛”字几乎是从喉咙里压出来的,像是要把多年的憋闷都吐出来;到了“像风缠绕着我的空”,尾音微微上扬,带着点无奈的叹息,又像在问自己:“空了,怎么办?”

那时候没有后期修音,他一把嗓子,从胸腔里震出来的气息都带着颗粒感。可就是这样“不完美”,才最像生活——生活哪有那么多标准音准?那些欲言又止的纠结,那些深夜辗转的失眠,都被他的声音揉碎了,揉进了旋律里。

雨中听曲:把“情歌”唱成“史诗”,是他的本事

很多人说,刘欢的歌“不好唱”——太高亢,太用力,普通人学不来。但你仔细听像雾像雨又像风,会发现他全程没用过“蛮力”。就像中国画里的“留白”,他总在句末留点气口,让听众自己填情绪。

副歌部分“像雾像雨又像风,不知你在想什么”,他没把“什么”两个字咬死,而是轻轻带过,像在雾里看远处的一个人,模模糊糊,看不清表情,却知道他的心里装满了事。这种“克制”,比声嘶力竭的哭喊更有杀伤力。90年代的港台情歌,讲究的是“直给”,张宇的“用心良苦”是撕心裂肺,张学友的“吻别”是肝肠寸断;而刘欢的“像雾像雨又像风”,是成年人的“欲说还休”——那种明白对方不会回来,却还是忍不住回头张望的拧巴,全被他唱进了每一个换气的停顿里。

当时有乐评人说:“刘欢是把都市情歌唱出了史诗感。”你想想,一个能把好汉歌唱得荡气回肠、把弯弯的月亮唱得温柔如水的人,让他来诠释这种“剪不断理还乱”的情感,本来就带着点“降维打击”的意思。他不是在“唱”歌,是在“演”一段人生——他把歌词里的“你”“我”,演成了每一个在爱情里迷路过的人。

风过留痕:30年过去,为什么还是他的版本最“入心”?

现在网上随便一搜,像雾像雨又像风有十几翻唱版本,有的加了R&B节奏,有的改成了甜美女声,可每次老乐迷还是会说:“还是刘欢的味儿最正。”

为什么?因为他的版本里,藏着那个年代的“真诚”。90年代的华语音乐,还没被流量裹挟,歌手进录音棚,会为一句歌词琢磨半天,为一丝气息调整几十遍。刘欢当时为了唱出“雾”的朦胧感,特意去北京的后海走了一圈,看着湖面上的薄雾,听着柳枝划过水面的声音,回到录音棚才有了那个“犹抱琵琶半遮面”的开头。这种“为艺术较真”的劲儿,现在还有多少人有?

更重要的是,刘欢的这首歌,早就不只是一首“剧歌”。它成了一个时代的符号——象征着90年代都市人情感的迷茫与坚守,象征着那个没有短视频、没有碎片化信息,只能安安静静听一首歌的“黄金年代”。现在我们在KTV里唱像雾像雨又像风,还是会下意识模仿刘欢的腔调,不是想学技巧,是想找回那种“一首歌就能听一晚上”的纯粹。

下次再听像雾像雨又像风,不妨把音量调大一点,闭上眼睛,别想着剧情,就听刘欢的声音像风一样从耳边吹过。你会突然明白:好歌从来不会过时,就像真正的好声音,唱的是歌,暖的是岁月,刻在心里的,永远都是那句——“像雾像雨又像风,不知你在想什么,而我,一直在等。”