前两天刷到一个2018年的旧访谈,画面里周冬雨穿着件洗得发白的牛仔外套,盘腿坐在沙发上,刘欢靠在单人沙发扶手上,手里转着保温杯,突然问她:“你知道自己身上最可贵的是什么吗?” 周冬雨眨眨眼,还没开口,刘欢先笑了:“是你那股‘没想好怎么演’的劲儿。”

当时我手里正剥着橘子,指尖顿住了——谁都知道周冬雨是“三金影后”,从山楂树之恋的静秋到少年的你的小北,她靠的不是精致的计算,而是那种野生的、未经雕琢的真实。可刘欢这句话,像把钝刀子,轻轻刮开了藏在“灵气”背后的东西:那股“没想好”的笨拙,其实是她对表演最诚实的敬畏。

刘欢的“毒舌”里,藏着对“真”的偏执

说起来,周冬雨和刘欢的交集不算多。一次是中国好声音那几年,刘欢当导师,周冬雨当梦想观察员;另一次是2018年的开讲啦,她做嘉宾,聊自己的演员路。但每次碰面,刘欢总能用最直接的方式,戳破她身上“演技好”的表象。

有次聊到七月与安生,周冬雨说拍打架戏时,她故意没按剧本走,抓着马思纯的头发往墙上撞,导演喊“卡”了她还停不下来,因为那一刻她真的觉得“安生就该这么疯”。旁边的马思纯笑她“疯批美人”,刘欢却突然正色:“你知道吗?演员最怕的是‘演什么像什么’,但更怕的是‘演什么都像自己’。你这次没活成周冬雨,活成了安生的疯,这很危险——可也很珍贵。”

后来周冬雨在采访里复述这段话,眼睛亮晶晶的:“刘欢老师说话直,但我听进去了。我以前总怕‘不像’,后来才明白,真正的好表演,是‘像’到忘了自己,但心里永远留着一小块‘周冬雨’,用来判断这个角色是不是真的。”

从“灵气少女”到“影后”,她把“笨拙”磨成了刀

说周冬雨有“灵气”,似乎成了她甩不掉的标签。可很少有人知道,这份灵气里藏着多少“笨功夫”。江湖儿女里,她演的巧巧中枪后瘸着腿走山路,贾樟柯要求她“不能演瘸,要像天生腿不好”,她真的大冬天穿着单衣,在山西的山路上来回走,走到磨破了鞋底,走得膝盖肿得像馒头,最后拍出的那场戏,连主演廖凡都说:“那不是演的,那真是她疼出来的。”

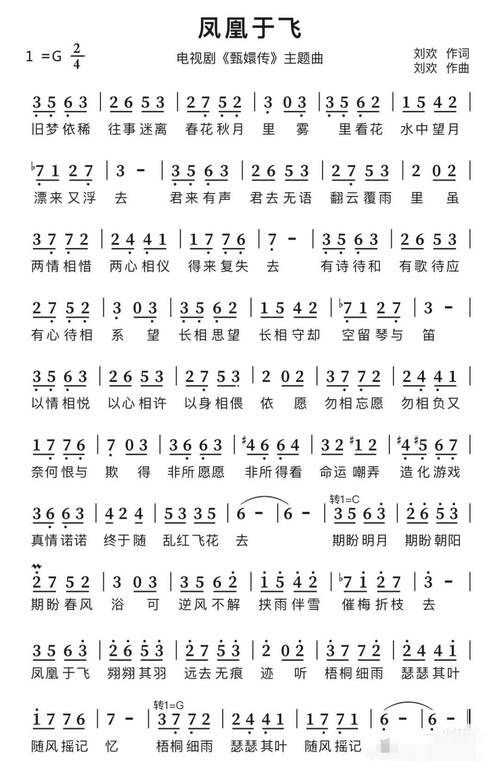

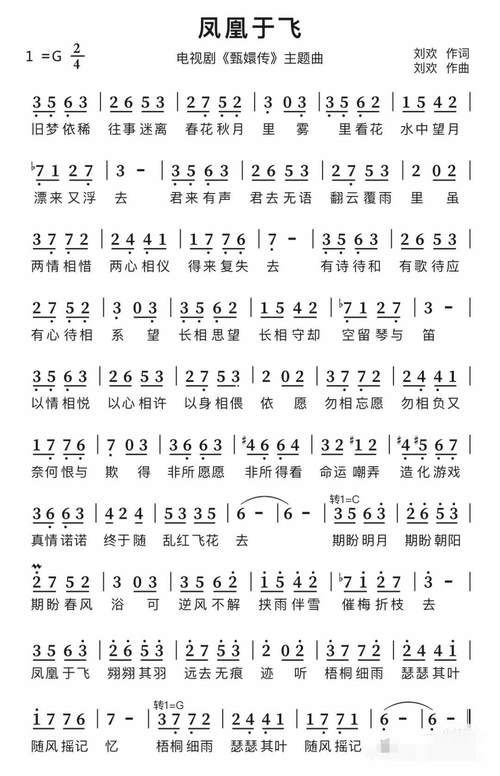

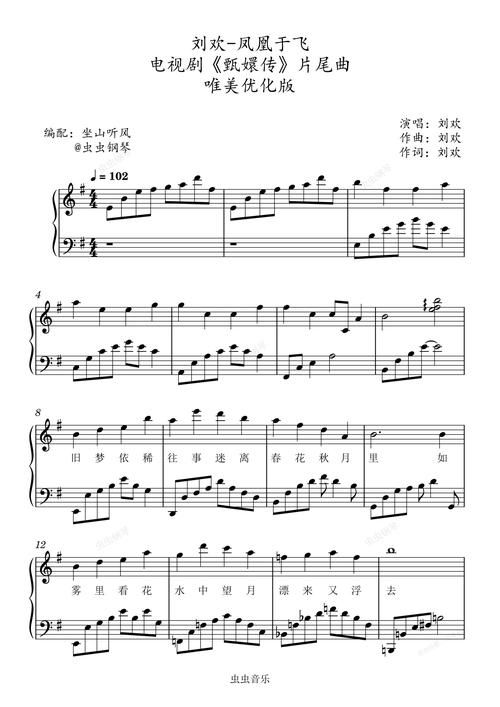

刘欢在节目里见过她“较真”的样子。有次排练合唱,她站在角落里,记不住复杂的和声,急得直跺脚。刘欢走过去,没说她“不行”,反而蹲下来跟她一起唱:“你看,这和声就像搭积木,你这块歪了,整个就塌了,但要是你稳稳地放上去,就能比别人搭得高。” 后来周冬雨发微博,配了张和声谱的照片,配文:“刘欢老师说,演戏和唱歌一样,急不来,得一块砖一块砖地搭。”

原来所谓的“灵气”,不过是对“真”的偏执;所谓的“天赋”,不过是把“笨拙”熬成了“锋利”。就像刘欢说的:“这行里最不缺聪明的演员,缺的是愿意‘笨’下来的。周冬雨的‘笨’,是她给自己的护城河。”

在浮躁的娱乐圈,他们都是“慢”下来的守夜人

这些年,总有人说周冬雨“戏路窄”,说她只会演“少女”;也有人议论刘欢“太较真”,说他放着好好的导师不做,非要跑去给年轻歌手挑错。可周冬雨接角色,从不管“少女”还是“御姐”,只问“这角色真不真实”;刘欢做节目,不管收视率高不高,只问“这首歌能不能打动人”。

就像那次在开讲啦的结尾,有观众问刘欢:“您觉得现在的年轻人最缺什么?” 他没说“努力”“坚持”,而是指了指旁边的周冬雨:“缺她这样的‘轴’——认准了一件事,就九头牛都拉不回来。” 周冬雨笑着接话:“我缺刘欢老师这样的‘忍’——忍得住夸你的话,也忍得住让你红的诱惑,只守着心里的那点‘真’。”

是啊,在这个“流量为王”的时代,有人用博眼球换资源,有人用炒人设固粉,可刘欢和周冬雨却像两个守夜人,一个守着音乐里的“真诚”,一个守着表演里的“真实”。他们不追求“红多久”,只在乎“走多稳”;不羡慕“一时的热闹”,只相信“时间的重量”。

所以下次再有人说“周冬雨全靠灵气”,我想把刘欢的那句话甩回去:“灵气是天生的,可把灵气变成打动人的力量,是她自己‘磨’出来的。” 而她身上那种“没想好怎么演”的笨拙,正是这个浮躁时代里,最难得的“清醒”。

毕竟,能走过十年、二十年,还让观众愿意走进影院的人,从来不是靠“人设”,而是靠——演了那么多角色,最后活成了“自己”,也照亮了别人。