你有没有过这样的时刻?在某个加班深夜,或是一段旧事重提的午后,电台里突然飘来一句“凤凰于飞,翙翙其羽”,明明是七个字,却像把钥匙,猛地拧开了记忆的匣子——那旋律里裹着的不是情情爱爱,而是一个人站在时光长廊里,对命运的低问,对过往的回望。很多人说,这首歌的“魂”,是刘欢老师给唱活的。可细想又觉得不对:真正活了的,从来不是歌本身,而是藏在歌里,那些被我们忽略了的百年心事。

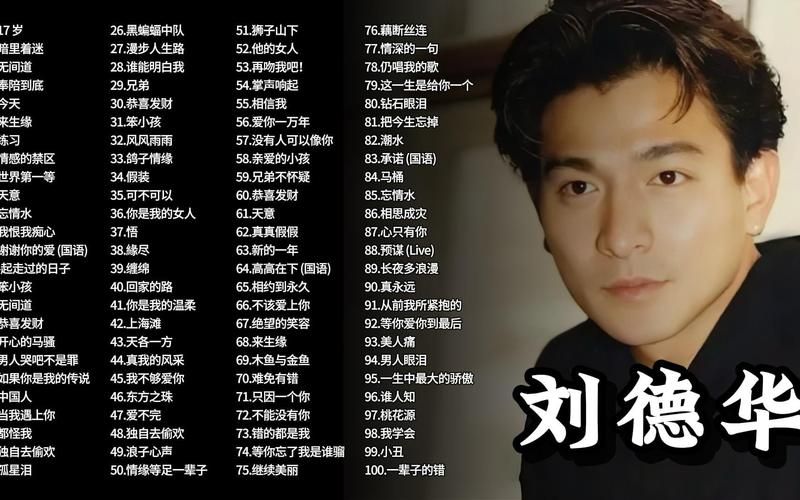

一、老歌新唱,他到底在唱什么?

很多人第一次听刘欢老师的凤凰于飞,会觉得“和记忆里的不一样”。民国时期周璇的原版,是吴侬软语里的缠绵悱恻,像江南烟雨里的一把油纸伞,轻巧又愁肠百转;而刘欢老师的版本,一开口就是沉甸甸的——像老北京的铜锣,带着嗡鸣的共鸣,把“旧日所喜旧日悲”唱得像一部老电影的蒙太奇,既有岁月的厚重,又有撕裂般的情感张力。

为什么会有这种“不一样”?刘欢老师在采访里提过:“凤凰于飞不是小情小爱,它是一个人的一生。从‘我愿指流光定身在此尘世间’,到‘得新忘旧不如偷’,再到‘情深未变却寒盟,造几度梦碎总似等闲’,这里面有期盼,有错付,有无奈,最后归于‘盼苍天怜怜盼苍天见’,这是普通人的命,也是大时代的光景。”

他不是在“唱”歌,是在“说”故事。用低声部像酒窖里陈年的老酒,醇厚里带着岁月的褶皱;高腔扬起时又似冲破云霄的鹤,清亮里裹着千回百转的执拗。比如“得新忘旧不如偷”这句,他没用力嘶吼,却把“偷”字咬得发颤——那是种自嘲,是种认命,更是一种“明知不该却还是放不下”的挣扎。很多人听这里会突然鼻酸,因为我们听懂了:哪有什么“得新忘旧”,不过是把旧日子藏在心里,偶尔拿出来晾一晾,发现早已经蒙了灰。

二、从“歌王”到“讲故事的人”,他早就不只唱技巧了

说起刘欢老师,很多人第一反应是“中国流行音乐的活化石”“高音之王”。确实,从少年壮志不言愁的意气风发,到弯弯的月亮的温柔低回,再到好汉歌的豪情万丈,他用几十年时间证明了什么是“技术为情感服务”。

但凤凰于飞里,你几乎听不到“炫技”的痕迹。前奏一起,是古筝和水墨画的质感慢慢铺开,刘欢老师的嗓音像山涧溪水,自然流淌出来,没有刻意的高音,没有花腔,却把“情深不寿”四个字唱得让人心头一颤。这恰恰是他最厉害的地方——当所有歌手都在拼命“表现”自己时,他却选择“隐藏”,让听众成为故事的主角。

为什么能这样?因为他懂“中国音乐里的留白”。他常说:“中国的好歌,从来不是把话说满的。春花秋月何时了是‘问君能有几多愁’,不是‘我愁死了’;凤凰于飞是‘翙翙其羽’,不是‘我要和你一起飞’。这种含蓄,才是我们血液里的东西。”所以在他的演绎里,每个换气、每个停顿,都是情绪的蓄力——比如“旧梦依稀 往事迷离”这句,他在“旧梦”后轻轻一顿,像是在回忆里翻找什么,再唱“依稀”时,声音已经带了点哽咽。这种“不刻意”,恰是最高级的“刻意”。

三、我们为什么总能在他的歌里,看见自己?

前几天看到一个评论:“刘欢唱凤凰于飞,我好像看见奶奶坐在藤椅上,翻着泛黄的老照片,嘴里轻轻跟着哼。”底下有上千条回复:“是爸爸总说起的他和妈妈的初恋。”“是我和前任分手后,在KTV里哭到唱不下去的那句‘情深未变却寒盟’。”

一首歌能跨过年龄、跨过时代,让不同的人在里面找到自己的影子,从来不是偶然。刘欢老师的歌里,从没有“高高在上”的艺术家姿态,他永远站在“人”的角度——他唱的不是“凤凰于飞”的浪漫,而是“若得长圆如此夜,人情未必看承别”的遗憾;不是“造几度梦碎”的悲凉,而是“一别如斯 三秋系ves”的牵挂。

就像他在一次音乐分享会上说的:“我唱歌,不是为了让大家记住我刘欢,是希望大家通过我的歌,记住自己也曾有过那样一段时光——热烈过、受伤过、坚持过、也放下过。”所以当凤凰于飞的旋律响起,我们听到的不是刘欢老师的声音,而是自己心底那个被岁月遗忘的少年,或是两鬓斑白却依然不甘心的自己。

最后一个问题:一首歌能活多久?

或许,当它唱出了人们藏在心底,却说不出口的故事时,它就能活很久很久。刘欢老师的凤凰于飞,就是这样的歌。它不是流量时代的快消品,而是需要你在安静的午后,泡一杯茶,慢慢品的“老酒”。

下次再听到“凤凰于飞,翙翙其羽”,不妨停下来问问自己:这首歌里,藏着你哪一段的“百年心事”?也许答案不重要,重要的是——我们依然能在歌里,找到那个愿意为真情、为岁月、为命运停留的自己。这,大概就是刘欢老师留给我们的,最珍贵的礼物。