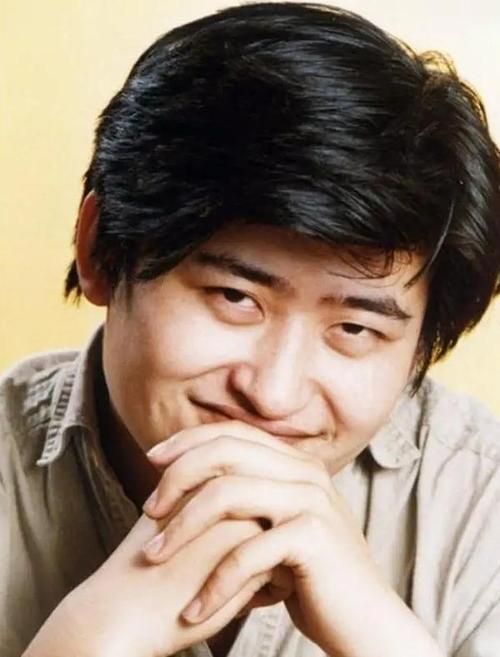

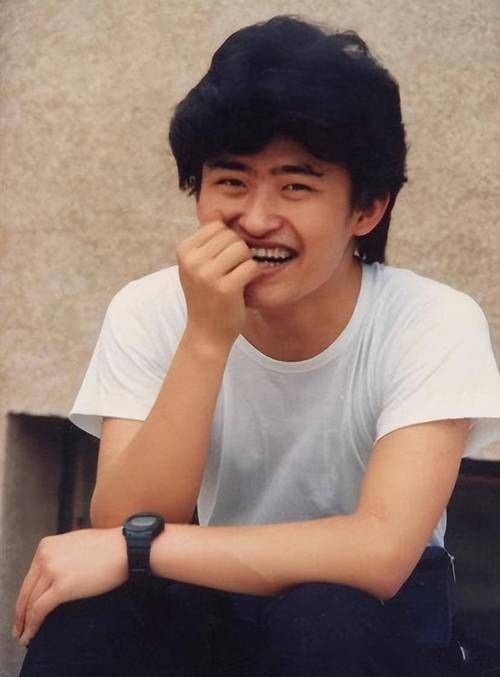

提起中国好歌曲,老乐迷最先想起的,可能不是某首炸街的热歌,而是导师席上那两张既熟悉又充满碰撞的面孔——刘欢和周华健。一个像是自带“学术光环”的音乐教授,用严谨的逻辑拆解旋律的密码;另一个却像邻家大哥,总能用最朴实的温度接住选手的紧张。很多人说,这档节目最动人的,从来不是最后的金曲,而是这两个“老江湖”在台上台下的那些瞬间:他们争论时的较真,默契时的相视一笑,还有面对新人时,眼里藏不住的“找到同行者”的光。

刘欢的“较真”:他看旋律,更看“人”的根

在中国好歌曲的舞台上,刘欢的“毒舌”是出了名的,但这份“毒”从来不是刻薄,而是对音乐近乎苛刻的认真。记得有位选手带来一首融合了民族调式的作品,旋律抓耳,但编曲上有些“飘”。刘欢没有直接夸“好听”,反而拿起谱子逐句问:“这里的五声音阶,是你家乡小调的变体吗?为什么要加入这个弦乐?是想表达‘漂泊’还是‘归属’?”选手被问得一愣,随即红了眼眶——那是他第一次有人认真听懂旋律背后的乡愁。

他总说:“好歌不是‘写’出来的,是‘长’出来的。得有根,有泥土气。”所以不管选手是科班出身还是素人,他最在意的永远是“你是不是真的有话想说”。有次年轻选手为了“酷炫”用了大量电子音效,刘欢听完直言:“技术是工具,不是目的。如果你的情感还藏在音效后面,那不如把这些音效都去掉,让‘人’站出来。”那次淘汰后,选手在后台说:“刘欢老师没让我改歌,是让我把自己找回来了。”

这种“较真”背后,是三十多年来对华语音乐的深耕。从千万次的问到天地在我心,他用作品证明了流行音乐也可以有思想深度;而当导师时,他又把这份“深度”揉碎了,一点点塞给新人——他不是在“教”,更像是在“扶”,扶着那些还没站稳的音乐人,看清自己心里那颗音乐的种子,到底该往哪儿长。

周华健的“兜底”:他懂脆弱,更给“勇气”的温度

如果说刘欢是“严师”,那周华健就是“暖男”——但他给的“暖”,从不是廉价的安慰,而是看穿了脆弱之后的“托举”。有位女选手第一次上台,紧张到弹错好几个音,唱到一半直接哭了。台下一片寂静,周华健却笑着拿起自己的吉他,说:“没事,来,我们一起从头唱。你看,我这个老骨头今天还带着呢,你怕什么?”

他教人写歌,从来不说“你要这样写”,而是“你当时是什么感觉?是不是想起了某个人某件事?把那个感觉写出来,就是最好的歌”。他的代表作朋友写了二十多年,主题从来不变:“真正的歌,是能让人听的时候,心里‘咯噔’一下——‘哎,这说的不就是我吗?’”所以当选手纠结“旋律够不够抓耳”时,他会反问:“如果这首歌只能唱给你最想的那个人听,你还觉得不够吗?”

最绝的是他的“健式鼓励”。有位选手的曲风特别“小众”,像民谣又像戏曲,自己都觉得“可能没人懂”。周华健听完不仅大赞“你这歌里有‘魂’”,还现场即兴和了一段,说:“你看,音乐哪有什么‘小众’?敢把心里的东西唱出来,它就有人懂。”后来那首歌火了,选手说:“不是歌火了,是周老师给了我‘能火’的底气。”

一张“唱”台,两种“匠心”为何能共鸣?

刘欢和周华健,明明是两种性格、两种音乐风格,却在中国好歌曲里成了“最佳拍档”。刘欢理性,周华健感性;刘欢重“术”,周华健重“情”。但两人有个共同点:他们都真心实意地“信”音乐——信好歌不靠流量,靠真诚;信音乐人不该被定义,该被“看见”。

记得决赛夜,两位导师带着学员合唱,刘欢沉稳的和声里,藏着对后辈的期许;周华健明亮的主音中,透着对音乐的热忱。那一刻突然明白,为什么这档节目多年后还有人提:因为它的导师,不是“评委”,不是“明星”,是真正的“同行者”。他们评判的标准从来不是“市场需要什么”,而是“音乐人想表达什么”,而正是这份“对音乐的爱”,让周华健的“暖”和刘欢的“真”有了共鸣——他们不是在“教”人唱歌,是在“守”着华语音乐的那口“气”。

如今回头看,中国好歌曲的导师台,早不只是一张工作台。周华健递出去的那把吉他,刘欢画在谱子上的那些标记,都是音乐人之间的“暗号”——告诉你:别怕,有我们在,你的歌,有人听。

说真的,现在的综艺里,导师越来越像“流量担当”,但总有人会想起当年那个舞台:刘欢和周华健,一个戴着眼镜逐句拆解编曲,一个笑着拍拍选手的肩说“唱得真好,再来一首”。或许,这就是好节目该有的样子——不用刻意煽情,不用制造冲突,光是两个老音乐人坐在一起,说着音乐、守着真心,就足够让人热泪盈眶。