2014年的中国好歌曲舞台上,当刘欢抱着那把用了多年的吉他缓缓坐下时,不少观众嘀咕:“唱了30年歌的歌王,怎么突然玩起了‘民谣标配’?” 可当苏运莹抱着破旧的吉他哼出“想摘下带着星星的梦”时,刘欢指尖的拨弦突然与她的旋律纠缠在一起——没有夸张的点评,没有煽情的煽动,只有两把吉他、两个音乐人,用最朴素的方式完成了对“原创”最深刻的诠释。人们这才明白,刘欢拿起的从来不是道具,而是打开音乐创作者心门的钥匙。

吉他:从“伴奏工具”到“情感翻译官”

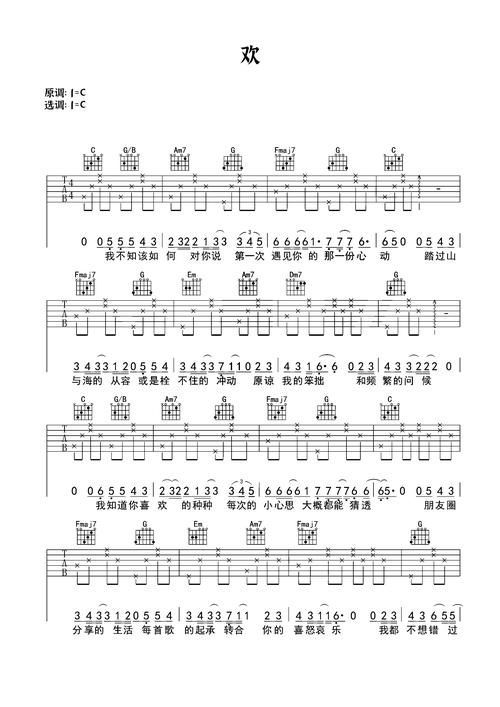

认识刘欢的人都知道,这把吉他陪了他超过二十年。早年写千万次的问时,他会在琴房里对着和弦反复哼唱,直到找到能承载情绪的那个音;后来做好歌曲导师,后台休息室的角落总能看见他抱着吉他试学员的和弦,琴弦上的指纹磨得发亮。有次学员宋宇宁带着三巡来盲选,歌词里“站台、汽笛、远方的光”让他紧张到跑调。刘欢没说话,只是拿起吉他,把复杂的编曲简化成几个基础和弦,笑着说:“你看,好故事不用裹着糖衣,像这样,让每个字都落在琴弦上,比什么都动人。”

那一刻吉他成了“翻译官”——把创作者说不出的忐忑、犹豫、热爱,转化成听得懂的语言。刘欢从不把自己的风格强加给学员,而是用吉他帮他们找到“最像自己的声音”。就像他对苏运莹说的:“你的旋律里藏着山里的风,吉他的每下拨弦,都是在给风搭桥。”

转椅后的“吉他哲学”:导师不是“老板”,是“调音师”

有人发现,好歌曲里刘欢的点评总是最“短”的。学员唱完,他会抱着吉他轻轻点头,然后指着某处:“这里的低音,能不能再沉一点?” 或者拧着眉头:“你写的歌词很有画面,但吉他的分解和弦是不是太轻了?” 从不先说“我觉得”,总说“你试试看”。

有次学员刘心带来一首摇滚作品,编曲炸裂但歌词空洞。现场所有人都以为刘欢会否定,他却拿起吉他,弹了一段简单的蓝调节奏:“你看,鼓点再猛,吉他还得稳——就像你要讲的故事,再狂野也得有根线牵着心。” 后来那首歌被重新打磨,保留了锋芒,却多了让人眼眶发热的细腻。

后来学员们私下说:“刘欢老师的吉他,像一面镜子,照见我们没发现的自己。” 他从不站在高处“指点江山”,而是把椅子转过来,和学员并排坐着,一起抱着一把吉他改旋律——这大概就是好歌曲最动人的地方:导师不是“老板”,是帮艺术家调准音的“调音师”。

被吉他“选中的导师”:比奖项更珍贵的,是“让好歌活下去”

在好歌曲的舞台上,刘欢手里始终攥着两样东西:笔和吉他。笔用来记录打动他的歌词,吉他用来“试音”。有次盲选结束,他抱着吉他走出录制现场,嘴里还念叨着那句“你说大雁听过我的名字”。有人问他:“您记性这么好,歌词过耳不忘?” 他摆摆手,拨了下琴弦:“不是记性好,是吉他把歌词‘弹’进心里了。好歌就该这样,不用刻意记,自己会赖着不走。”

确实,好歌曲走出的歌手不少,但让观众记住的,往往是那些和吉他绑定的瞬间:苏运莹的野子里,刘欢的吉他 solo 像山风一样托起她的呐喊;杭盖乐队用马头琴和吉他碰撞出草原的厚重,刘欢抱着电吉他和他们即兴合奏,眼里闪着孩子般的兴奋;就连徐梦圆的 china ,都藏着一把木吉他在中国风里铺下的温暖底色。

后来有媒体问刘欢:“您觉得好歌曲最成功的地方是什么?” 他正抱着吉他调弦,头也不抬地说:“成功不是让谁拿了冠军,是让那些躲在琴房里写歌的人,敢抱着自己的吉他站到灯光下——毕竟,能被吉他听见的声音,都值得被世界听见。”

如今再看中国好歌曲,最难忘的永远是刘欢抱着吉他的样子:转椅转过去,背对镜头,指尖在琴弦上跳跃,像个在沙滩上捡贝壳的孩子,小心翼翼地捧着每一颗“有故事的珍珠”。原来真正的导师从不需要抢戏,因为他手里的吉他,已经替他讲了所有要说的话:关于真诚,关于热爱,关于那些值得被更多人听见的好歌。

下次再听到中国好歌曲的旋律,或许你会突然懂——为什么刘欢从不把吉他当“道具”?因为当他抱起琴弦的那一刻,他不是导师,只是个和所有创作者一样,用音乐说话的音乐人。