提起刘欢,你会先想起什么?是好声音里戴着标志性的黑框眼镜,说话时字字珠玑的“刘导师”?还是弯弯的月亮里那把能把故事唱进人心里的嗓子?或者说,是在春晚舞台上唱了千万次的问时,那个用洪亮嗓音撑起整个华语乐坛风骨的男人?

其实很多人对刘欢的印象,总停留在“导师”“艺术家”这些标签里。但真要问起:他唱的歌里藏着多少中国人的青春?他为华语音乐扛过了多少风浪?连很多自称“老歌迷”的人都未必能说全。今天咱们不聊成绩单,就聊聊这个“唱了几十年没凉过”的男人——为什么他能成“中国之星”?这“星”字,到底凭的是流量,还是真东西?

从“北京站”到全国舞台:他的嗓子,从来都“敢讲真话”

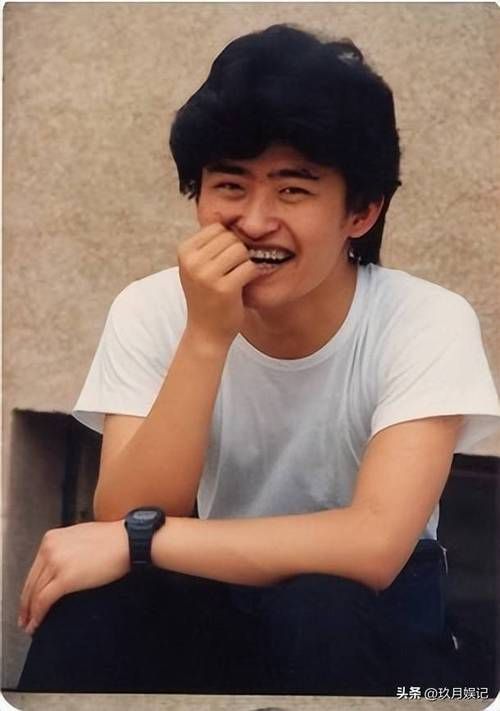

1987年,26岁的刘欢站在北京电视台的舞台上,唱了一首少年壮志不言愁。那时候的他,还是个留着寸头、穿白色衬衫的青年,嗓子却像被岁月打磨过的铜锣——清亮、结实,带着一股不服输的劲儿。谁也没想到,这首歌会成为改革开放后的“时代BGM”,甚至会火到三十年后,仍有年轻人用短视频翻唱,配文“一听就是热血沸腾的过去”。

但刘欢的“特立独行”,从那时候就埋下了种子。当时流行港台乐坛的甜歌、情歌,他却偏要唱心中的太阳,唱丁香花,唱那些有故事、有筋骨的歌。有次录节目,编曲想加花哨的电音,他当场拒绝:“歌是人唱出来的,不是机器堆出来的。”到了90年代,当华语乐坛开始追捧“偶像派”,他一头扎进录音室,一张专辑磨三年,上海滩的重新编曲、好汉歌的江湖气,硬是把“技术流”唱成了“情怀派”。

你说他“固执”?可这份固执里,藏着一个歌手对音乐最本真的尊重。就像他后来在采访里说的:“嗓子是老天赏饭,但不能只用来吃饭。你要让听众从歌里听得到‘人’,听得到真心。”

评委席上的“狠心”与“暖意”:他对音乐的较真,藏在对每个音符的打磨里

2012年,中国好声音第一季让刘欢“翻红”了一次。但观众看到的,不只是那个抱着双臂、皱着眉头听学员唱歌的“严师”,更是个会在学员唱哭后默默递纸巾、在争议面前敢说“我觉得他没错”的“老大哥”。

记得有个学员选了一首冷门的民谣,唱到一半跑了调,台下一片哄笑。刘欢却突然开口:“等一下。我刚才听清了第一句,那种咬字里的乡愁,很多人可能没听懂。但音乐有时候就是这样,不完美才真实。”后来那名学员被留下,哭着说“谢谢刘老师让我知道,不完美的歌也有价值”。

他的“狠”,更多是对音乐的底线。有次排练,学员为了炫技加了转音,他直接按下暂停键:“技术是工具,不是目的。这首歌讲的是离别的痛,你炫的是技术,痛在哪里?”有人说他“太较真”,可你看他指导过的学员——张碧晨成了“实力唱将”,周深靠大鱼封神,就连后来走流线路线的张玮,也总说:“刘老师教会我,唱歌要先让人信,再让人服。”

这份较真,让他成了乐坛的“定海神针”。当综艺音乐越来越注重“综艺感”,他却始终在提醒大家:“别让流量淹没了音乐本身。好的音乐,经得起时间的耳朵。”

比“导师”更重要的身份:他是华语乐坛的“活字典”,更是年轻人的“引路灯”

很多人不知道,刘欢除了歌手、导师的身份,还是中央音乐学院的教授,带过的学生里,有人成了歌唱家,有人写出了爆款OST,更多人像他一样,把“对音乐的敬畏”当成了职业信仰。

有次采访,记者问他:“现在乐坛新人这么多,您觉得谁能接您的班?”他笑着说:“音乐哪有什么‘接班人’,只有‘接力者’。我教学生,从不让他们学我,让他们找到自己的声音。只要他们心里有歌,有听众,华语乐坛就永远有希望。”

这份对行业的责任感,从他年轻时就刻在骨子里。90年代,国外音乐冲击华语乐坛,有歌星开始翻唱外语歌,甚至改歌词“赚快钱”。刘欢却在音乐会上唱原创歌曲,公开呼吁“咱们自己的歌,得有咱们自己的魂”。二十年后,当短视频神曲、口水歌铺天盖地,他依然在综艺里说:“音乐可以娱乐,但不能低俗。你让观众听十年,不能只留下‘耳朵废了’的印象。”

这不就是“中国之星”该有的样子吗?不是站在聚光灯下的流量符号,而是愿意为行业“扛旗”的人,是能让后辈站在自己肩膀上,看得更远的人。

写在最后:真正的“星”,从来都是“时代的声音”

所以回到开头的问题:刘欢为什么是“中国之星”?不是因为他唱过多少爆款歌,拿过多少奖杯,而是他的歌里,有八十年代的“少年壮志”,有九十年代的“时代浪潮”,有千禧年的“青春回忆”,更有现在这个浮躁时代里,难得的“真心实意”。

当我们在KTV里点弯弯的月亮时,想的是故乡的月亮;听好汉歌时,念的是江湖的豪情;看好声音时,信的是他对音乐的赤诚——这,或许就是“中国之星”的意义:他不是一闪而过的流星,而是刻在时代旋律里的恒星,照亮一代又一代人的音乐路。

你说,这样的刘欢,凭什么不是我们心里“最亮的星”?