翻开刘欢的公众履历,“歌坛常青树”“音乐教育家”“公益践行者”这些标签早已深入人心。但最近在一条关于“国家重大文化设施建设”的新闻里,一个熟悉的名字突然撞进眼帘——刘欢,担任了“中冶·中国非物质文化遗产传承中心”的艺术顾问。很少有人注意到,这位习惯了聚光灯下的音乐人,竟然和“中冶”这样一家深耕基础建设的央企,有了如此深入又低调的交集。

从好汉歌到“非遗传扬”:刘欢的“文化情怀”从未止步于舞台

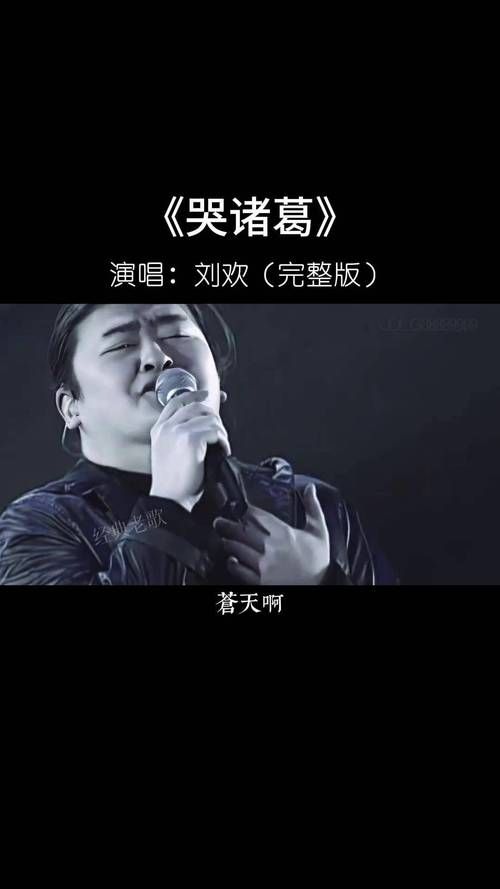

提到刘欢,很多人 first reaction 是好汉歌里的“大河向东流”,或是从头再来里的励志旋律。但熟悉他的人都知道,这位“金嗓子”早就不只停留在“唱歌”的层面。从1990年代担任中国音乐家协会理事,到后来在中央音乐学院任教培育新人,再到发起“刘欢基金”支持贫困地区艺术教育,他的音乐生涯始终带着一股“文化使命感”。

2022年,刘欢在一次访谈中曾提到:“真正的艺术,应该扎根在生活的土壤里。那些老祖宗留下的非遗技艺、民间小调,才是中国文化最鲜活的生命力。”没想到,这句话很快就和“中冶”撞了个满怀。

中冶的“钢梁柔情”:不止于基建,更是“文化筑梦者”

说到“中冶”,大多数人的第一反应是“大国重器”——从鸟巢、水立方到港珠澳大桥,这些载入史册的超级工程,背后都有中冶的身影。但很少有人知道,这家“基建巨头”近年来悄悄转型,把“文化传承”刻进了企业的基因里。

2023年,中冶启动了“中国非物质文化遗产传承中心”项目,计划在全国范围内建设10个非遗传承基地,既保留传统技艺的原汁原味,又用现代科技让它们“活”起来。比如在安徽黄山基地,他们将徽派古建技艺与数字技术结合,游客戴上VR眼镜就能“走进”几百年前的匠作坊;在四川自贡基地,把传统扎灯艺术改造成沉浸式光影秀,让千年盐文化“看得见、摸得着”。

项目启动初期,团队一直在纠结:谁能担得起“艺术顾问”的重任?既懂传统文化,又有实践经验的艺术家,在业内可不多见。直到有人提起刘欢——他不仅对民间音乐如数家珍,近年来还参与过国家宝藏经典咏流传等文化节目,对“非遗活化”有自己的独到见解。

一次“跨界合作”:当歌声遇上钢梁,会碰撞出什么?

2023年底,刘欢低调接受了中冶的邀请,担任非遗传承中心的艺术总顾问。这不是简单的“挂名名头”,他真的扎进了项目里。今年3月,他带着团队跑了山西、陕西、云南三个基地,和皮影戏传承人、木版年画匠人、古筝制作艺人聊了好几天。在山西孝基地,他蹲在老匠人的工作台前看了3小时皮影雕刻,临走时还说:“这刻刀下的功夫,比钢琴琴键还精准。”

有工作人员透露,刘欢对项目的细节“抠”到了极点。比如在云南基地,当地想用傣族传统音乐作为展厅背景音,他坚持要“先听老百姓的日常小调,再改编,不能搞成不伦不类的‘旅游曲’”。他在给团队的建议里写:“非遗不是博物馆里的标本,是老百姓日子里的烟火气。中冶用钢筋水泥搭起‘房子’,我们得用音乐、艺术装满‘里子’。”

为什么是刘欢?为什么是中冶?

这个问题的答案,或许藏在他们共同的“笨拙”里。在这个“流量至上”的时代,刘欢很少参加综艺,却愿意花半年时间琢磨一个非遗项目的音乐改编;中冶手握千亿订单,却肯投入上亿元做“看不见回报”的文化传承。

有业内人士评价:“这是一场‘价值观的双向奔赴’。刘欢要的是‘让文化落地生根’的实践平台,中冶要的是‘给建筑注入灵魂’的文化内核,两者一拍即合。”如今,第一个非遗传承基地已经在安徽黄山落地试运营,游客们不仅能看到徽墨、歙砚的制作过程,还能在刘欢团队打造的“非遗音乐角”里,听到用古琴、竹笛改编的当地民歌。

结尾:真正的“破圈”,是让文化照进生活

娱乐圈里,明星和企业的合作早已不是新鲜事,代言、站台、流量推广,花样百出。但像刘欢和“中冶”这样,没有喧哗的发布会,没有铺天的通稿,却用最扎实的行动,让艺术和基建找到了共通的语言——“让每一座建筑都承载记忆,让每一首歌都传递温度”的或许,这才是这个时代最需要的“破圈”。

下次当你路过一座由中冶建设的文化场馆,耳边突然飘来一段熟悉的旋律,没准那就是刘欢为非遗项目写的歌。毕竟,真正有价值的故事,从来都不只发生在舞台上,它藏在老匠人的刻刀里,藏在钢梁与瓦片的碰撞中,藏在每一个愿意为文化“低头”的人心里。