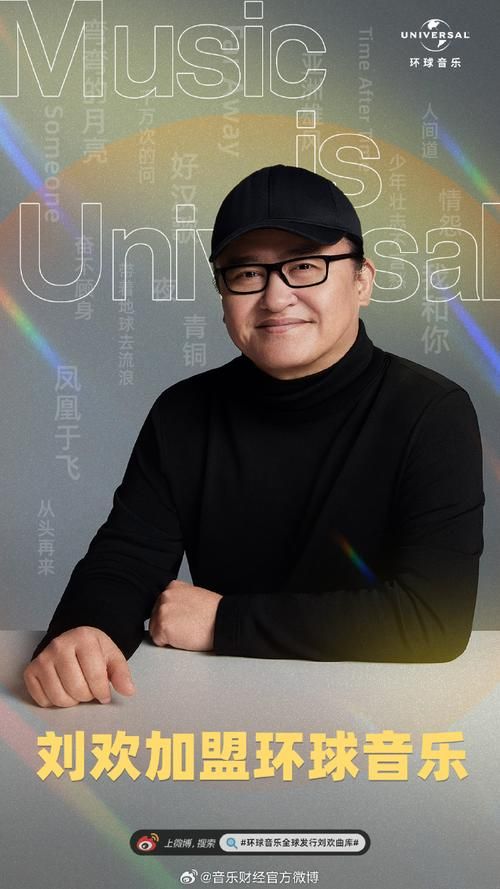

在华语乐坛,刘欢是个绕不开的名字。那首千万次的问唱红了电视剧北京人在纽约,好汉歌成了刻进DNA里的旋律,央视春晚的舞台上,他总用标志性的光头和醇厚的嗓音撑起全场记忆。可鲜少人提的是,这位“歌坛常青树”背后,站着一位比他更早走进公众视野的女性——卢璐。她曾是央视环球45分主播,手持话筒时英姿飒爽;她又是刘欢最坚实的后盾,在他最落魄时说“我养你”;她更是两个女儿的母亲,把家过成了让人向往的模样。有人说“成功的男人背后总有个女人”,但卢璐的故事,远比“成功男人背后的女人”这行字更耐人寻味。

1988年的冬天:被“颜值”耽误的灵魂共鸣?

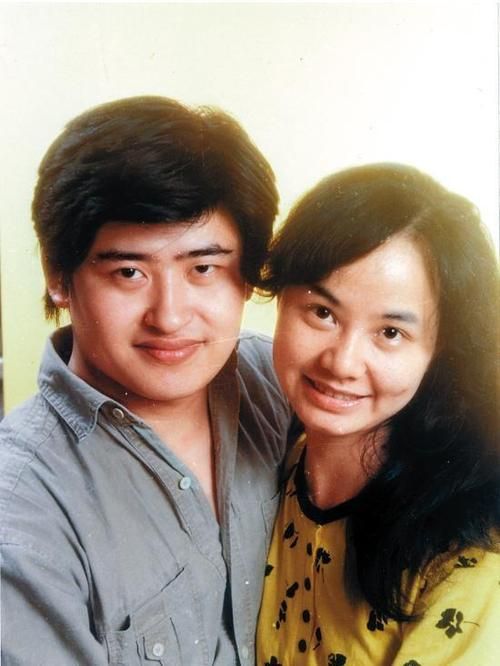

1988年的北京,刘欢还是个留着长发、穿着夹克、抱着吉他唱少年壮志不言愁的“文艺青年”。彼时他在中央音乐学院当老师,一边写歌一边兼职做音乐,兜里揣着几十块钱就能和朋友喝到半夜。而卢璐,已经是央视国际部的新锐主播,每天穿着西装套裙,在演播室里播报着来自世界各地的新闻,前途一片光明。

按现在的眼光看,这俩人简直是“画风不对”。刘欢后来在采访里自嘲:“我那会儿哪有现在这么‘稳重大方’啊,头发乱蓬蓬的,说话也没个正形,走在街上都可能被当成‘盲流’。”可偏偏就是这个“盲流”,第一次见到卢璐时,心里像被谁轻轻撞了一下——不是因为她有多漂亮,而是她聊起尼泊尔部落文化时眼里的光,和他聊起弯弯的月亮时心里的火,莫名地对上了。

那年冬天,刘欢骑着辆破自行车,裹着军大衣跑到央视找卢璐约稿(他当时在帮央视写些国际音乐相关的文案)。在寒风里等了半小时,卢璐出来时手里还攥着采访本,看见他先是一愣, then 笑着说:“你骑车过来的?不冷啊?”刘欢挠挠头:“习惯了,骑得快,还热乎。”就这么一句没头没脑的话,让两人之间的陌生感突然散了。后来卢璐回忆:“他身上有股‘轴’劲儿,认准的事九头牛都拉不回来,像块未经打磨的玉,粗糙,但透亮。”

从“央视主播”到“刘欢妻子”:她选择的是“生活”,不是“光环”

1990年,刘欢因为北京人在纽约爆红,片酬一张机票就能换,通告排到脚不沾地。可就在他站在事业风口时,卢璐却做了个让所有人意外的决定:辞掉央视工作,跟着刘欢去了美国。

当时的圈子里议论纷纷:“卢璐疯了,放着央视主播不当,跟着一个‘野路子’歌手去国外?”甚至有人劝她:“刘欢现在红,可娱乐圈更新换代多快啊,你能保证他一直这样?”卢璐只是淡淡地笑:“我嫁的是刘欢这个人,不是‘一代歌王’的头衔。”

美国的日子远比想象中苦。刘欢忙着写歌、演出,卢璐成了“全职主妇+经纪人+财务总监”三合一。她学着开二手买菜车,在华人超市为了几美元砍价,半夜起来给发烧的大女儿刘英子物理降温,白天还要帮刘欢谈演出合同、管账。有次刘欢想在国内开演唱会,场地方压价压得太低,卢璐直接冲到对方办公室,把账本往桌上一拍:“这成本都收不回来,你们是想让我老公喝西北风吗?”那个曾经在镜头前从容不迫的主播,为了家人,变成了“拼命三娘”。

可卢璐从没后悔过。她在接受采访时说:“很多人觉得我‘牺牲’了,但我很清楚自己要什么。刘欢的天赋是唱歌,我的天赋是把‘家’这个后院打理好。他能在前面冲锋,我在后面守着,这叫分工。”这种清醒,让他们的婚姻在娱乐圈这个“名利场”里,稳得像棵老树。

比“刘欢妻子”更动人的:她是卢璐,是母亲,是她自己

这两年,刘欢因为身体发福、头发稀疏,总有人调侃他“发福成爷爷”,可很少有人注意到,他身边的卢璐,反而活得越来越通透。她会在社交平台上分享自己的手工课作品,会牵着两个孙女逛公园,会偶尔发一段弹钢琴的视频,配文是“终于有时间陪自己了”。

大女儿刘英子曾在采访里说:“妈妈从小告诉我,‘你可以是某人的妻子、某人的母亲,但你得是你自己’。”所以卢璐从不躲在刘欢的光环下,她会坚持每年读50本书,会学一门新技能(这几年迷上了油画),甚至会在刘欢开演唱会时,坐在观众席的第一排,像普通粉丝一样为他鼓掌,而不是以“家属”身份现身后台。

这种“独立”,不是刻意的“女强人”姿态,而是一种骨子里的松弛——她知道,好的婚姻不是依附,而是两个独立灵魂的相互成就。刘欢曾在节目里说:“最让我骄傲的不是那些奖杯,是卢璐活得越来越像她自己。”

写在最后:娱乐圈不缺爱情,缺的是“把日子过成诗”的智慧

如今,刘欢和卢璐已经携手走过了35年。从青丝到白发,从央视主播到“刘欢背后的女人”,卢璐用自己的人生告诉我们:真正的“传奇”,从来不是嫁给了多成功的人,而是在漫长的岁月里,既能陪他乘风破浪,也能守好内心的方寸天地。

或许有人会问:“卢璐这辈子,是不是亏了?”可看着她晒出的油画作品,看着她和刘欢相视一笑的瞬间,看着两个女儿都活成了自信独立的样子,谁又能说这不是最好的“赢家”呢?毕竟,能把平凡的日子过成诗的人,从来都不只是“谁的谁”,她是她自己,是卢璐。