90年代末的北京,冬天来得早,胡同口的老收音机总在傍晚时分飘出东方之珠的前奏。那时候我还小,不懂“小河弯弯,流入大海”里的地理含义,却能扒着窗台跟着哼,直到被奶奶喊进屋里喝热茶。后来才知道,能让全中国胡同、工厂、校园都跟着哼的旋律,背后站着刘欢;而能让这首歌从“流行单曲”变成“时代符号”的,恰恰是那个完整版里,藏着的所有没说出口的心事。

一、完整版里,藏着一座城市的“前世今生”

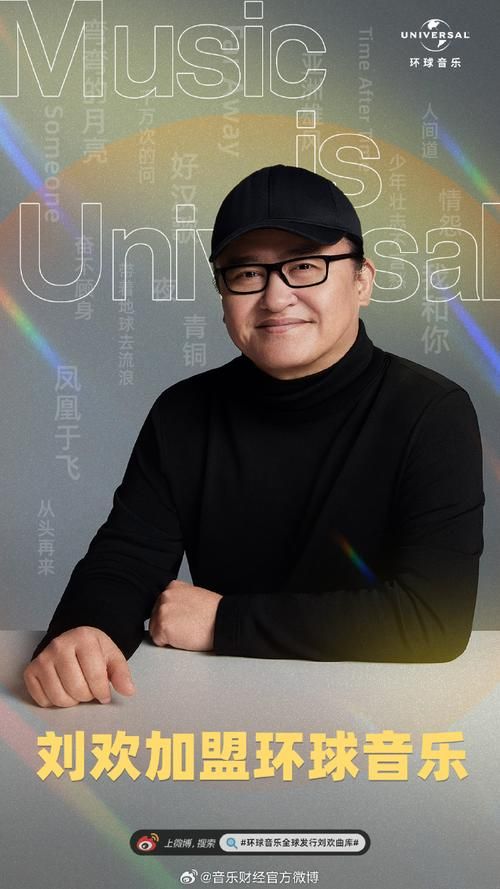

提到东方之珠,大多数人脑海里先蹦出来的可能是“1997年香港回归晚会”的版本——刘欢那件黑色西装,沙场般的嗓音穿透电视屏幕,让无数人眼眶发热。但很少有人留意,真正的完整版比晚会版多出了一段“序曲”和更绵长的尾声。

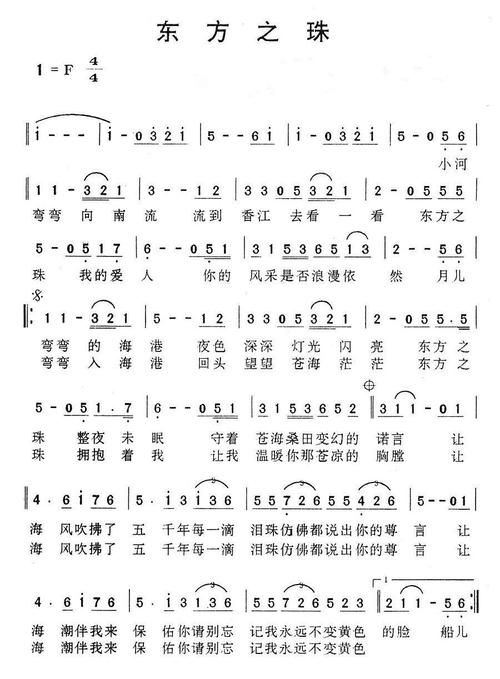

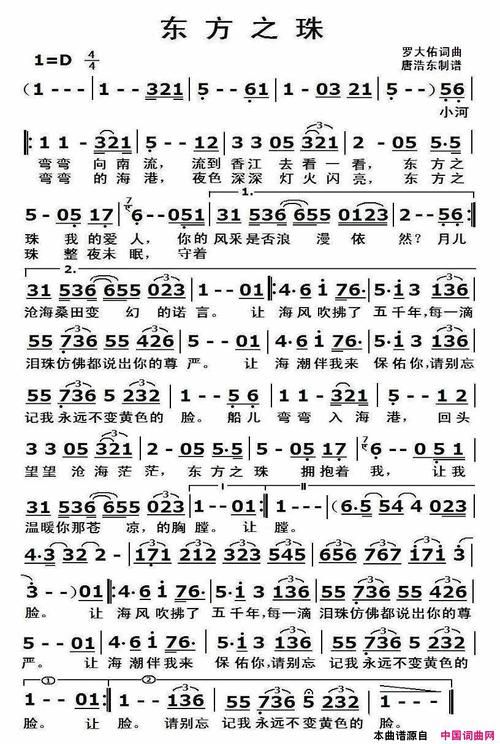

序曲里,钢琴单音轻轻落下,像清晨维多利亚港的涟漪,没有歌词,却像在给整首歌“调弦”。直到刘欢开口:“小河弯弯,流向大海”,那声音不是喊出来的,是“流”出来的——带着胸腔的共鸣,像珠江水裹着泥沙,又像维港的风拂过太平山。后来听参与编曲的朋友说,这段录音录了整整一夜,刘欢坚持“每个字都要带着体温”,“不能是歌手在唱歌,得是香港自己在说话。”

尾声里,他没有收在“海波海浪满载沧桑”的慷慨里,而是用假声轻轻托起“请别忘我永远不变黄色的脸”,那个“脸”字,尾音飘得像缕青烟,像怕吵醒了港岛熟睡的行人。完整版的节奏比晚会版慢了半拍,就像把30年的岁月揉进了6分钟里——从1842年的屈辱,到97年的回归,再到千禧年后的新生,全藏在这快不得的旋律里。

二、刘欢的嗓音里,为什么没有“表演腔”?

这些年翻唱东方之珠的歌手不少,有人加花腔,有人飙高音,但总让人觉得“差点意思”。直到听刘欢的完整版才发现,好歌手的“好”,从来不是技巧的堆砌,而是真的“懂”。

刘欢是北京人,没去过香港,却在录音室里对着老照片录了三天。他说:“我查资料,知道香港的山是‘瘦’的,海是‘挤’的,人走路是带风的那种‘急’。所以唱‘东方之珠我的爱人’,不能是情人的缠绵,是母亲对孩子的不舍——既盼他长大,又怕他摔着。”

他嗓子宽,却刻意收敛了力量,像怕吓着这首歌。第二段“海风吹拂了五千年”原本可以高亢,他却处理成“说话”的语气,像祖父在夏夜摇着蒲扇,把历史故事慢慢讲给你听。后来听他说:“这首歌不是唱给某个人的,是唱给一个民族‘找回家’的路。路长了,嗓音就得稳,不能让听的人跟着揪心。”

这种“不表演”的真诚,恰恰戳中了最深的共鸣。90年代听它,是盼着香港回家;2019年听它,是看着屏幕里“快闪唱国歌”的香港同胞;2023年听它,在B站看到UP主用AI复原了1947年的香港街头,背景音恰好是刘欢的歌声——原来好的歌,真的能“活”在不同的时代里。

三、为什么“完整版”比“流传版”更让人难忘?

这些年短视频平台总爱截取副歌片段,“让海潮伴我来保佑你”那句被做成无数爆款视频,却很少有人听完完整版。但奇怪的是,每次我偶然点开完整版,都会从开头听到结尾,像完成了一场“时空对话”。

完整版最大的不同,是“留白”。副歌之后,它没有马上结束,而是让钢琴再次响起,刘欢哼着“啦……啦……”,没有词,却比歌词更有画面感——像是1997年7月1日零点,国旗升起那一刻,所有人屏住的呼吸,然后缓缓吐出热气。

这种“留白”,其实藏着创作者的智慧。刘欢曾说:“好故事不能说太满,特别是这种承载着历史和情感的歌,得给听众留点自己的东西。”你会在留白里想起自己的故事:可能是中学晚自习时,同桌用随身听偷偷放这首歌;可能是2008年奥运会,香港代表团入场时,全场突然自发唱起“东方之珠”。原来完整版最厉害的,从来不是旋律本身,而是它像一面镜子,照见每个听歌人的“东方之珠”。

前几天收拾老物件,翻出了那台跟着我长大的收音机,电池早漏完了,但调到当年的频率,仿佛还能听见东方之珠的前奏。突然明白为什么刘欢的完整版能成为“声音密码”——它从不是一首歌,是几代人的“集体记忆芯片”,是刻在民族DNA里的温柔和坚韧。

小河弯弯,流向大海,东方之珠,我的爱人。这么多年过去了,我们还在唱,因为心里都有一颗“永不熄灭的东方之珠”。