说真的,我很少为一首歌记这么多年。但我和你是个例外。

那年夏天,北京的天空蓝得耀眼,我挤在单位的旧电脑前,盯着开幕式直播——当刘欢和莎拉·布莱曼站在鸟巢中央,灯光柔和地洒在他们身上,钢琴前奏轻轻响起时,办公室里瞬间安静了。没人说话,连平时最爱打趣同事的小王,都忘了手里的泡面。

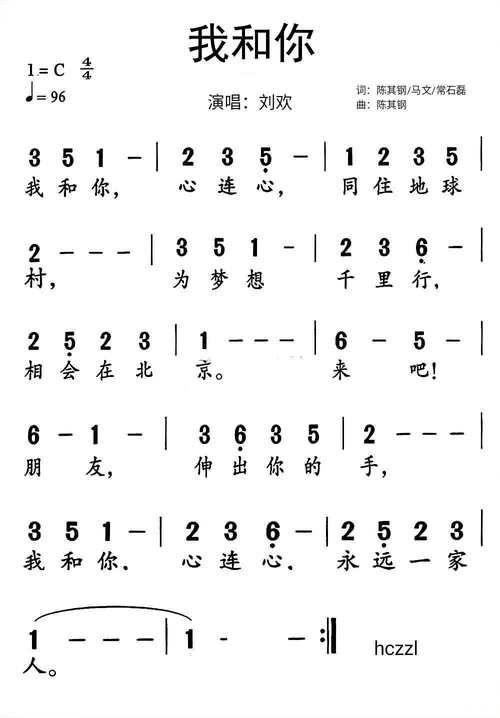

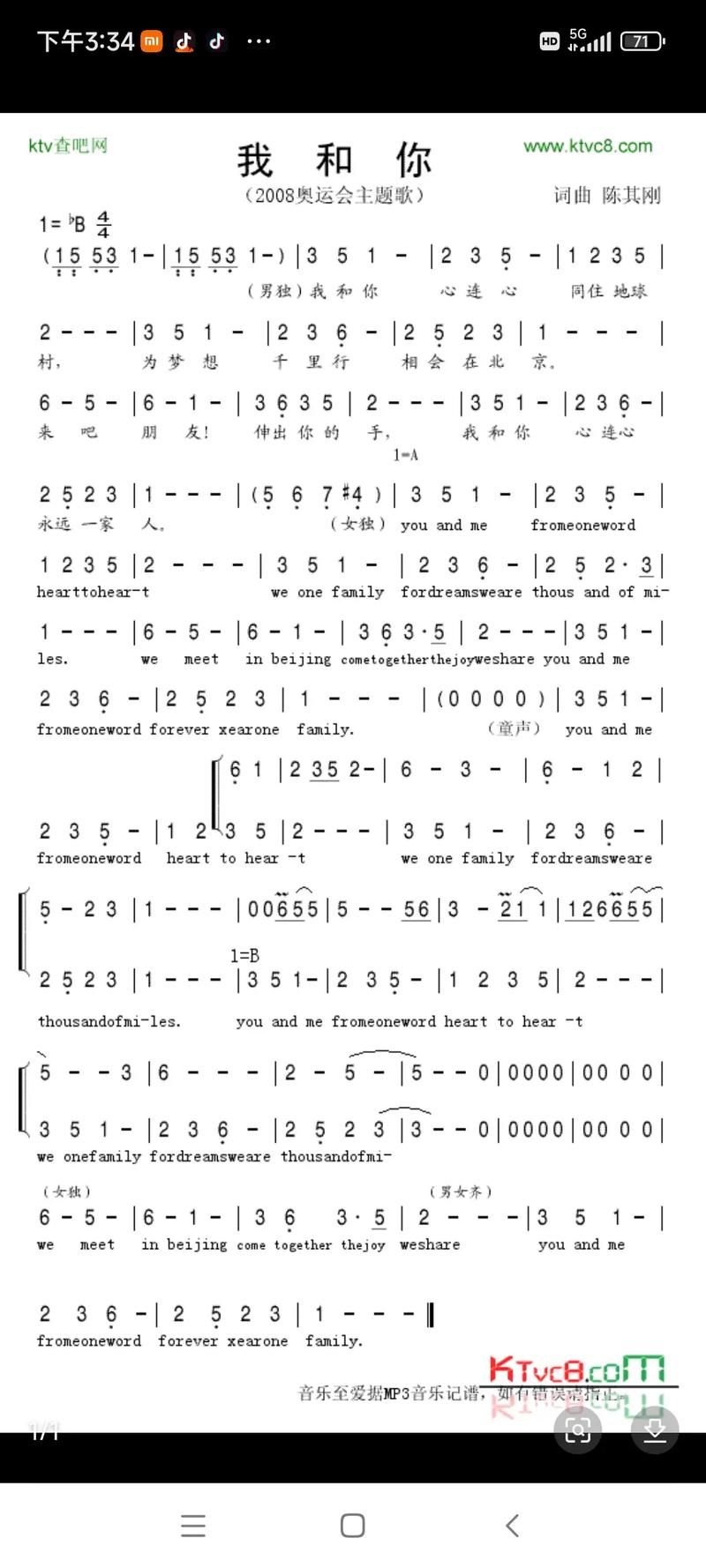

“我和你,心连心,同住地球村……”中文歌词温润如玉,英文发音清冽如泉,两股声音交织在一起,像一股暖流,突然就撞进了心里。那时我23岁,刚毕业不久,对“奥运”的理解还停留在金牌榜的数字上,可那一刻,突然懂了什么叫“人类命运共同体”。原来最宏大的主题,不必用嘶吼表达;最深的情感,往往藏在最简单的旋律里。

后来我才知道,这首歌的诞生,藏着好多“不简单”。

作曲家比莉·哈代夫是英国人,却对中国文化情有独钟。她说她不想写那种“燃爆全场”的奥运歌曲,她想做一首“能让全球人都听得懂、能坐下来慢慢听”的歌。于是她放弃了复杂的编曲,只用钢琴打底,像是在写一封寄给世界的信。

作词人陈其钢更传奇。他是旅法作曲家,也是张艺谋的老搭档,为了这首歌,他推掉了好几个海外订单,把自己闷在工作室里半个月。他说:“奥运是世界的事,但更是人的事。我要写的不是‘我们多厉害’,而是‘我们在一起’。”所以没有“更高更快更强”,只有“我和你,心连心”。

最戳人的,是刘欢的状态。

那年他48岁,身体不算特别好,膝盖还有旧伤。为了开幕式,他提前三个月就开始练,每天泡在8个小时,嗓子唱到沙哑,就用胖大海泡着水润。彩排时总怕自己发挥不好,对张艺谋说:“不行就换年轻的吧,我不要紧。”可张艺谋摇头:“就要你这个味道,你一开口,全世界就知道,这是中国的声音。”

直播那天,当他唱到“为梦想,千里行”时,眼神里那种真诚和坚定,不是演出来的。后来我采访过当时现场的工作人员,她说:“刘欢老师上台前,手心全是汗,可他一开口,整个鸟巢都静了。有人哭了,不是悲伤,是突然觉得,原来我们真的和世界连在一起了。”

这首歌火了,火到全球都在翻唱。

美国小学生用口琴吹,非洲部落在篝火旁用本地语唱,就连街边的卖唱大爷,都能把“我和你”接上“月亮代表我的心”。它没有Beatbox,没有电音,连一句高音都没有,可偏偏成了“全球通用曲”。

为什么?

因为它唱的不是某个国家的故事,是每个人心里都有的渴望。2008年,金融危机还在蔓延,汶川地震的伤口刚愈合,世界好像有点灰蒙蒙的。而我和你像一束光,告诉你:别怕,你看,天上的星星是大家的,地上的河流是大家的,我们呼吸着同样的空气,向往着同样的美好。

这些年,我总会在某些时刻突然听到这首歌。

是2020年武汉疫情最严重时,医护人员在方舱舱门口,合唱我和你;是2022年冬奥会,开幕式上,来自河北山区的孩子用希腊语和中文交替演唱;也是去年,我在国外留学,遇到想家的时候,耳机里循环这首歌,眼泪就会忍不住掉。

原来真正的经典,从不过时。它就像一个老朋友,在你需要的时候,轻轻拍拍你的肩,说:“你看,世界再大,我们都在这儿呢。”

前几天,我在短视频平台刷到个视频。一个90后爸爸抱着两岁的孩子,婴儿车里放着我和你,孩子咿咿呀呀跟着哼,爸爸眼里全是温柔。评论区有人说:“00后可能不记得2008年奥运了,但他们一定会记得这首歌。”

是啊,14年过去了,刘欢的鬓角添了白发,歌词依然没有褪色。因为它唱的不只是“我和你”,是“我们”,是过去、现在、未来,所有站在这片土地上,抬头望向同一片星空的人。

下次再听到我和你,你会想起什么?是2008年的那个夏天,还是某个让你觉得“被世界温暖”的瞬间?