1990年的北京秋天,体育场的喇叭里突然炸出一声“我们亚洲——”,震得看台上几十万观众的肩膀跟着颤。韦唯站在亚运会开幕式的高台上,红裙子被风吹得猎猎作响,旁边刘欢的声音像座山稳稳托住她的高音,两人合唱的亚洲雄风顺着信号塔传遍半个中国,连胡同里蹲着打毛衣的大妈都跟着哼:“山是昂头高昂的头……”

01 一首“运动会神曲”是怎么炼成的?

其实当年的亚运会开幕式团队,压根没想把这歌写成“神曲”。作曲人徐沛东回忆,他们找了好几位歌手试唱,都不对味——最后还是决定找韦唯和刘欢,倒不是因为他们当时有多火,而是“这俩人,能把中国人憋着的那股劲儿喊出来”。

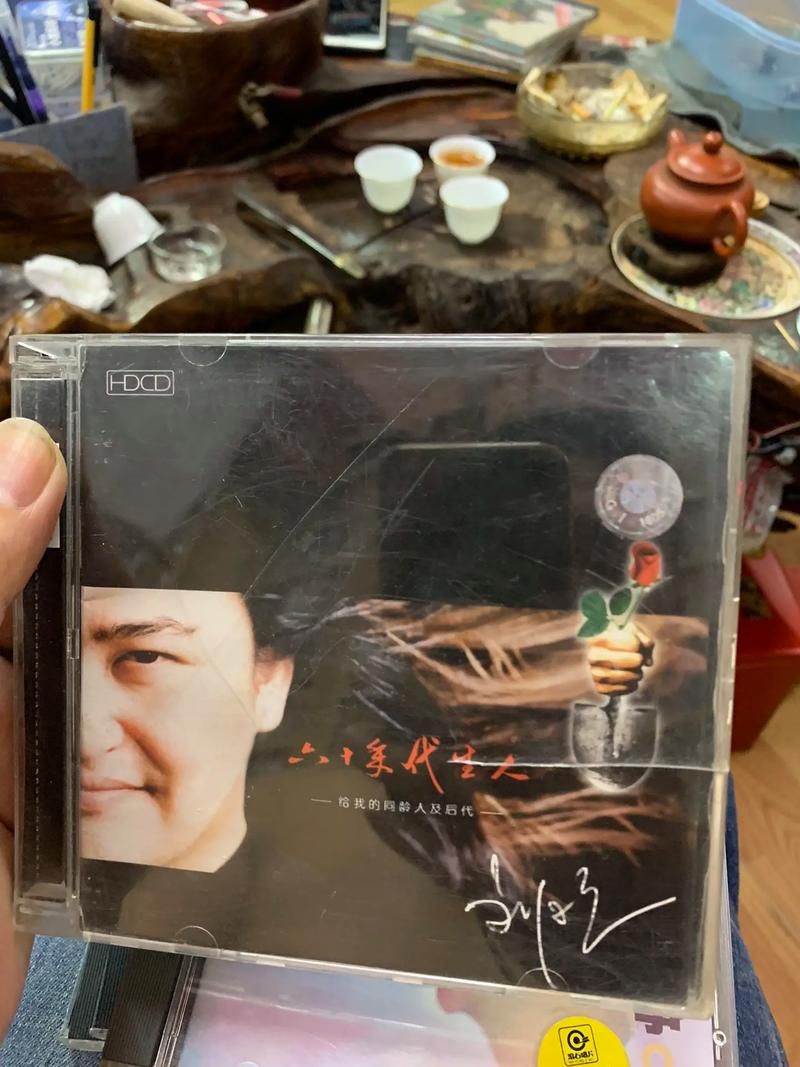

韦唯那时刚拿了青歌赛通俗组金奖,唱爱的奉献时眼里的泪还没干透,声音却带着股韧劲儿,像刚抽条的竹子,高音能劈上去,低音也能沉得住。刘欢呢?正跟妻子吕远在胡同里挤筒子楼,白天给电影配少年壮志不言愁,晚上抱着吉他写歌,嗓子粗得像砂纸磨过,但唱起“我们亚洲”,偏偏有种指点江山的气派。

录音那天特别逗。棚里没开空调,两个人唱得满头大汗,徐沛东拿着乐谱在旁边跳:“不对不对,这里得像老虎下山!韦唯你把尾巴翘起来!”刘欢笑骂一句:“徐老师,这歌是写亚洲,不是写武松打虎!”结果下一秒自己先吼出来,震得话筒直嗡嗡。后来混音师剪带子,发现两人合唱时总有细微的喘息声没剪干净,反倒成了歌里最“活”的地方——哪像现在,非得让AI修得跟假人似的。

02 为啥全国人民都能跟着唱?

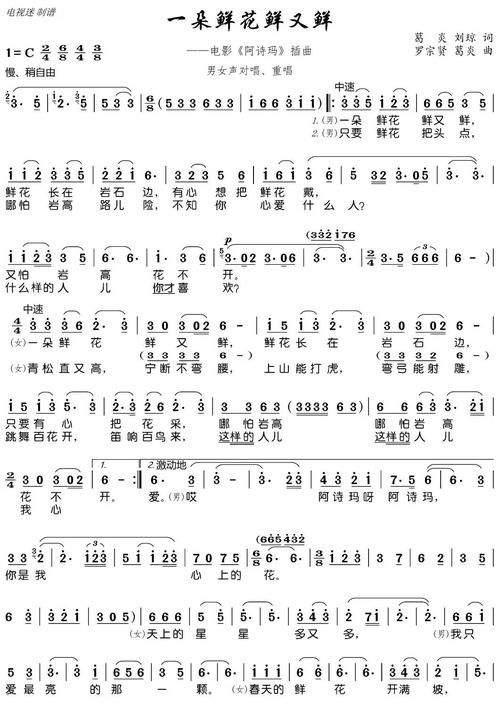

这首歌的歌词,现在读起来可能有点“土”:“我们亚洲,山是昂头高昂的头;我们亚洲,河是热血流的脉”——但搁1990年,这词能扎进每个中国人心里。改革开放才十年,刚办完亚运会,马上盼着奥运,老百姓憋着一股劲儿:咱亚洲不能再是“病夫”,得站起来,让世界看看徐沛东写的这段旋律,前奏一起就带着股冲锋的节奏,副歌“啦儿啦儿啷儿啦”的重复句,简单得连小孩都能咿呀学两句,就像小时候课间操的音乐,不用记词,身体自己就会跟着晃。

更绝的是传播方式。那会儿没短视频,没微博,全靠电视和磁带。每天晚上七点,中央一套的新闻联播前必播亚运会宣传片,背景音乐就是亚洲雄风;放学路上,街边音像店的喇叭循环播放韦唯版和刘欢版(后来出了男女对唱版,俩人还争了半天“谁的主旋律更带劲”);连学校开运动会,班主任都会拎着录音机来,全班排着队合唱,跑八百米的同学累得直喘,嘴里的调儿却没跑。

30年了,为啥“韦唯刘欢”再也复制不出来?

现在的音乐工业,技术比1990年强了100倍,但再也写不出亚洲雄风这样的歌。倒不是徐沛东、韦唯、刘欢退步了,是“时代”变了。

1990年的艺人,是真把唱歌当“事儿”。韦唯为了练肺活量,每天在北海公园沿湖跑5公里,声音喊哑了就含着润喉片接着唱;刘欢演出费才800块,推掉好几档综艺节目,说要“给亚运会留点时间”。现在的歌手呢?行程排得比日历满,今天拍综艺,明天直播带货,哪有时间琢磨“这首歌能不能喊出一个时代的精气神”?再说,现在谁还敢写“山是高昂的头”这种词?怕被说“太宏大”“不接地气”。

最关键的,是那时候的人“信”一件事:一首歌能带动一个国家的心跳。开幕式彩排时,韦唯站在台上往下看,黑压压的全是人,有人举着“中国加油”的牌子,有人哭着喊“亚洲雄风”——她突然明白,这歌不是唱给领导听的,是唱给每一个普通中国人的。这种“相信”,现在还有多少艺人能有?

最后说句掏心窝的话

前几天刷到个视频,一个00后问:“亚洲雄风是什么歌?听起来好老土。”底下回复全是:“你爸妈结婚时用的背景音乐”“我出生时我爸在产房外放这个”“奥运会举重夺冠时,解说员喊的就是‘亚洲雄风,席卷全场’”。

是啊,这首歌现在听是“老土”,但老土里藏着滚烫的东西。不是精致的编曲,不是花哨的转音,就是两个歌手站在台上,把心里的那股劲儿吼出来,唱得让几十万人眼眶发热——就像1990年的秋天,刘欢唱完最后一句,看台上突然有人站起来鼓掌,然后所有人都站起来,掌声能掀翻体育场的屋顶。

现在的歌坛不缺神曲,缺的或许就是这样一首歌:能让40年前的人跟着掉眼泪,40年后的人听到前奏,还会想起自己年轻时,也昂头挺胸,相信过“我们亚洲,是山是海,是永不低头的太阳”。