要聊中国电视剧的“封神之作”,三国演义绝对是绕不开的文化符号——94版央视版,几十万人马拍了五年,桃园结义、草船借箭、赤壁火烧连营……那些画面刻在了一代人的DNA里。但很少有人细想过:要是当年没了刘欢的滚滚长江东逝水,这部“史诗级”作品会少多少魂儿?

一、接到邀约时,刘欢想的不是“出名”,而是“怎么对得起这120回”

时间倒回1993年,剧组为三国演义主题曲发愁。导演王扶林找到刘欢时,手里攥着的是明代杨慎的临江仙——那句“滚滚长江东逝水,浪花淘尽英雄”,本身就自带千军万马的磅礴。但谁能把这种“历史的苍凉”和“英雄的悲怆”唱进中国人心里?

当时的刘欢,已经是少年壮志不言愁唱红大街的“国民歌手”,但他没接下这首歌。为什么?后来他在采访里说:“我翻了剧本,120回呢,开篇就用‘浪花淘尽英雄’,这担子太重了。要是唱飘了,就不是三国,是‘戏说’了。”

他在录音棚里泡了整整半个月,对着杨慎的词一遍遍哼。词里“白发渔樵”的豁达,“惯看秋月春风”的通透,怎么和“是非成败转头空”的唏嘘融合?他想起了自己研究三国时读三国志的深夜——曹操的“宁我负人,毋人负我”,诸葛亮的“鞠躬尽瘁,死而后已”,这些藏在历史褶皱里的人性,不能变成“高喊口号”的旋律。

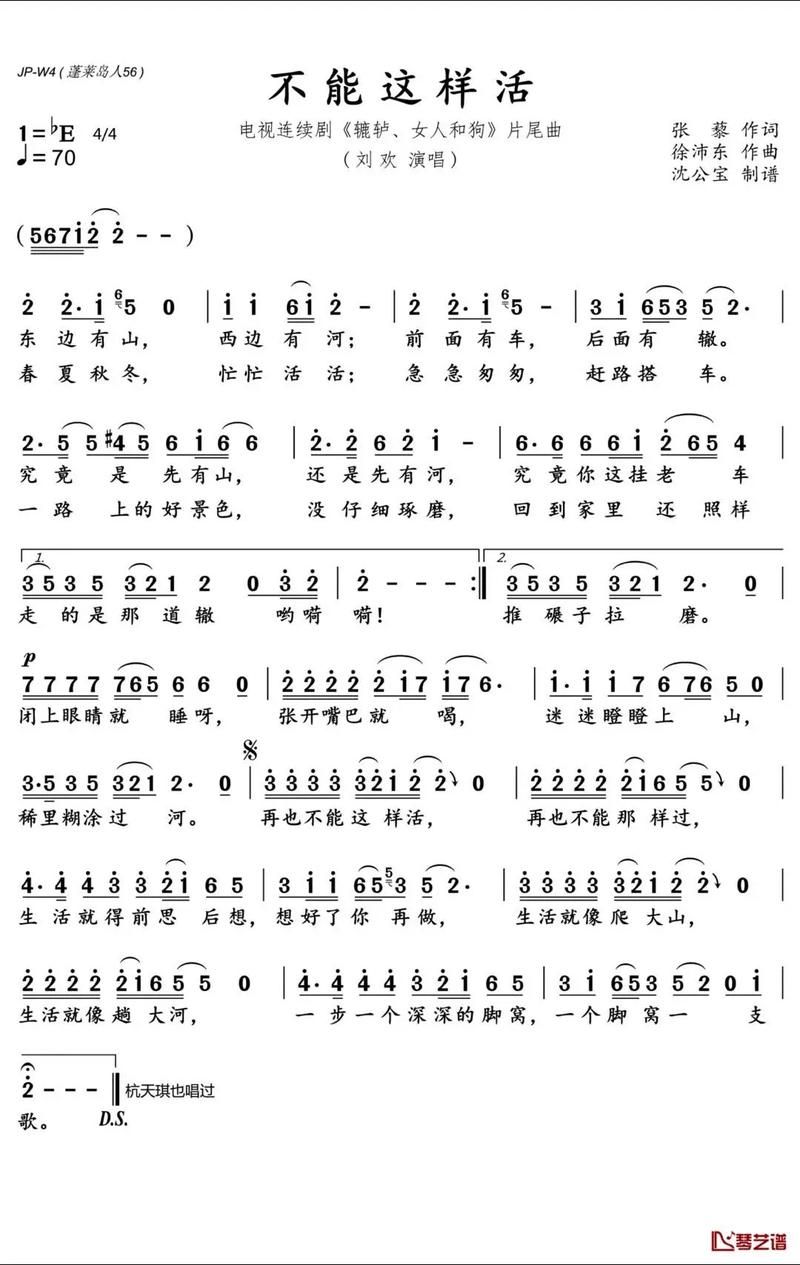

后来他定了个调子:用美声打底,加戏曲的“喷口”和流行音乐的气口。前奏的古筝轮指像江水拍岸,副歌“白发渔樵”一句突然转假声,尾音拖得长悠悠的,像英雄最后一口气吐出的叹息。

二、一首歌撑起半部剧,凭什么刘欢的“书生意气”能戳中所有人?

很多人以为滚滚长江东逝水是“应景之作”,其实它是整部剧的“精神密码”。你仔细品:第一集桃园结义时,这首歌响起,刘备的“仁”、关羽的“义”、张飞的“勇”,都在刘欢的“长啸”里立住了;最后一集“秋风五丈原”,诸葛亮星落秋风五丈原,歌里“青山依旧在,几度夕阳红”一出来,直接把“时也命也”的悲怆感拉满。

刘欢自己说:“我不是在唱三国,是在唱‘天下大势’——合久必分,分久必合,英雄来了又走,长江水依旧滚滚。”他没刻意模仿“帝王将相”的腔调,反而像个坐在江边的老渔翁,一边喝酒,一边跟历史唠嗑。这种“举重若轻”的劲儿,反而比任何华丽的技巧都动人。

当年剧组有个小细节:王扶林导演听完后,说:“刘欢,你这声音里怎么有‘泥土味’?”他哈哈笑:“我是在北京胡同里长大的,知道‘英雄’不是挂在墙上的画像,是老百姓嘴里传下来的故事。”

三、20多年过去,我们为什么一听前奏就起鸡皮疙瘩?

现在打开短视频平台,“滚滚长江东逝水”的BGM随处可见——高考生用它当背景板,企业年会用它压轴,连幼儿园小朋友表演节目,都敢哼两句“滚滚长江东逝水”。为什么这首歌能“跨圈层”存活?

因为它不“端着”。刘欢的嗓子,年轻时像铜钟,响亮但不刺耳;中年像老酒,醇厚后劲足。他唱“是非成败转头空”,没有唉声叹气,是看透了之后的通透;唱“青山依旧在”,没有豪言壮语,是岁月静好的从容。这种“中国人骨子里的抒情”,比任何“国际化”的表达都亲切。

更重要的是,它绑住了我们的青春。94版三国演义播出时,孩子搬着小板凳守在电视机前,爸妈在一旁讲“三国故事”;现在长大了,在KTV里点这首歌,还是会不自觉挺直腰板,仿佛回到了那个“英雄辈出”的年代。刘欢的声音,成了连接历史和我们共同的“记忆绳结”。

说到底,三国演义成就了刘欢,刘欢也成就了三国演义。要是当年他没接这首歌,或者唱成了“流行口水歌”,我们记忆里的大多是“英雄落幕”的唏嘘,少了一丝“浪花淘尽英雄”的豁达。就像刘欢在歌里唱的:“古今多少事,都付笑谈中。”而这“笑谈”里,永远有那首他唱给中国英雄的歌。