北京首都体育馆的空调风带着点凉意,但观众席上的掌声却烫得能点燃空气。2023年歌手总决赛的舞台上,刘欢穿着标志性的深色西装,手握话筒没有多余动作,直到钢琴前奏扬起——

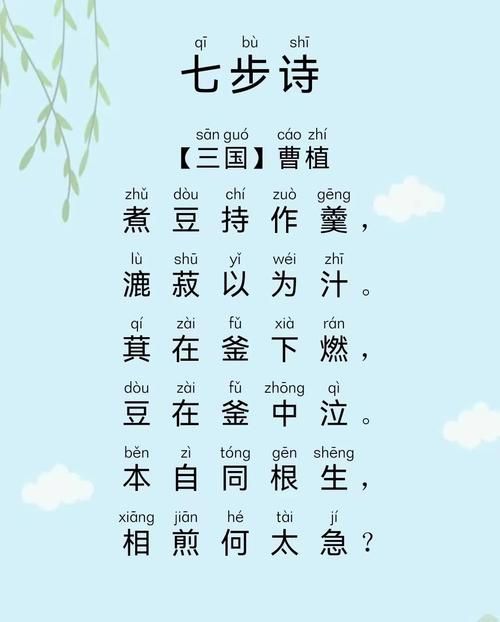

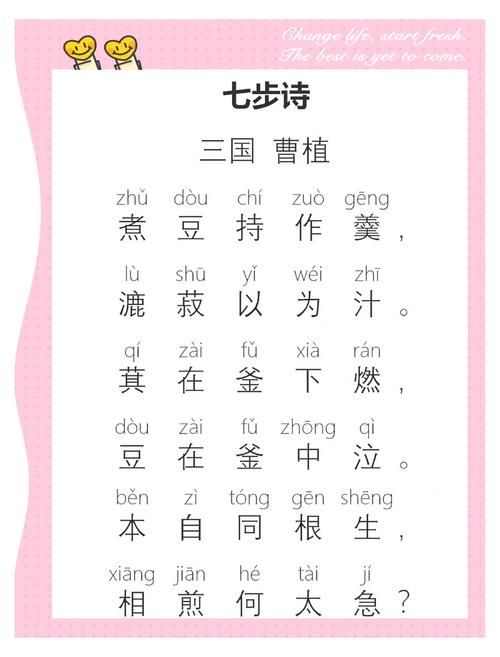

“煮豆燃豆萁,豆在釜中泣。”

没有炫技的高音,没有华丽的编曲,就是那把醇厚如陈酿的嗓子,把1800年前的诗句碾碎了揉进旋律里。唱到“本是同根生,相煎何太急”时,镜头扫过观众:前排有人红了眼眶,后排跟着哼唱的声音从嘤嘈到响亮,最后整个场馆像被一种古老又新鲜的情绪淹没。

后台休息室里,导演后来跟他说:“那天的弹幕,‘七步诗’三个字刷了屏,比您当年唱千万次的问时还疯。”刘欢只是笑,倒了杯温水慢慢喝:“诗这东西,能活这么久,肯定有道理。我只是把道理唱出来。”

从“豆萁”到“人心”:一首诗的两种注解

很多人对七步诗的印象,停留在小学课本里那个“七步成诗”的故事:曹丕继位后猜忌弟弟曹植,逼他七步内作诗,否则就要处死。曹植悲愤之下念出“煮豆燃豆萁”,把兄弟相残的残酷写得轻描淡写,却又重如千钧。

但刘欢在唱这首歌时,总会在访谈里多提一句:“你们有没有想过,‘豆’在哭的时候,‘豆萁’是什么心情?”

他弹着吉他轻声解释:“豆萁是豆子的茎,烧自己煮豆子,按说该是自愿的,是‘本根’。可‘同根相煎’,就像亲兄弟非要斗个你死我活——真正让人难过的,不是谁赢谁输,是那份‘本该是一体’的撕裂感。”

这话像一把钥匙,打开了很多人心里的锁。有观众在评论区写:“我听完这首歌,给我哥打了个电话。我们三年没说话,因为争房子的事。听到‘相煎何太急’,突然觉得房子算什么。” 还有个大学生说:“高考那会儿,我弟跟我抢复习资料,天天吵架,现在想想,明明都想考上好大学,却在互相拖后腿。”

原来,七步诗从没过时。它讲的是三国时的兄弟,也是2024年楼上的邻居、办公室的同事、手机里拉黑又加回的微信好友。刘欢没讲大道理,他只是把诗句里的“隔阂”和“牵绊”酿成了一杯酒,喝下去的人,都品到了自己的影子。

58岁的“少年”:为什么是刘欢唱七步诗?

有乐评人曾写过:“刘欢的嗓子,是老天爷赏饭吃的历史课本。”从少年壮志不言愁的昂扬,到弯弯的月亮的温柔,再到七步诗的厚重,他的歌里总有种“从时间深处来”的沉静。

58岁的他,早已不是那个留着长发、站在台上高歌的“摇滚大叔”。现在的演出服永远是合身但不张扬的深色,说话时语速慢,总带着点思考的停顿,只有在聊音乐时,眼里才会重新亮起30多年前的光。

有人问他:“为什么现在愿意唱这种‘慢热’的歌?不像流量歌手那样追求爆火。”他回答过两次,一次是2018年歌手排练时,他对着镜头说:“歌这东西,能让人记住多久,看的是它‘是不是人话’,是不是能戳到人的骨头缝里。能留10年,就比那些红10天的强。” 另一次是去年接受采访,他正翻看曹植的诗集,忽然抬头笑:“你看曹植写‘翩若惊鸿,婉若游龙’,多美的句子。现在的人忙着‘破圈’,忘了‘东西’本身有多好。我这嗓子不年轻了,但帮‘好东西’传传声,还行。”

所以他唱七步诗,没有加电音,没有改说唱,就是钢琴配弦乐,像在给听者讲一个古老的故事。可偏偏是这种“老派”,让年轻人集体破防。00后歌手单依纯在后台跟他鞠躬:“刘老师,我奶奶听完您这个,说她想起我小时候跟我抢电视,现在知道错啦。”

被唱“活”的诗:经典从来不是博物馆里的标本

这些年,总有“经典过时论”的声音。有人说“古诗听不懂”,有人说“老歌没流量”,但刘欢的七步诗就像一场对抗“过时论”的实践。

他不止一次在公开场合强调:“文化传承,不是把东西供起来,是让它‘活’在当下。”他给七步诗重新编曲时,特意加了段埙的独奏——这种比甲骨文还古老的乐器,呜咽的音色像是从历史里飘出来的叹息,又在副歌部分慢慢融入现代和声,像“过去”和“现在”在对话。

舞台上的他,唱到“本根”二字时,会不自觉地握紧话筒,指节微微泛白。有乐迷说:“那一刻突然懂了,刘欢唱的不是曹植,是每个在关系里受过伤,却又放不下‘本该亲近’的人。”

你看,七步诗从来不是课本里冰冷的文字。它是父母闹离婚时,孩子躲在房间里掉的眼泪;是创业者反目成仇后,酒局上碰杯的尴尬;是我们在深夜刷到“兄弟为财产对簿公堂”的新闻时,心里轻轻“咯噔”一下的刺痛。刘欢只是把这一切,用最简单的方式唱了出来——原来经典从来不是博物馆里的标本,是刻在人性里的密码,等一个懂它的人,把它轻轻解开。

现在再回看2023年那天的舞台,或许我们会更明白:为什么刘欢唱七步诗能让人破防。因为他唱的不是1800年前的故事,是此刻此刻,我们每个人心里都有的那根“豆萁”,和那颗被“煎煮”得热乎乎的豆子。

毕竟,人这一辈子,谁还没尝过“本是同根生”的苦,和“相煎何太急”的悔呢?能有一首歌,把这苦和悔唱得这么直白,又这么温柔,大概就是最珍贵的“安慰剂”吧。

你说呢?