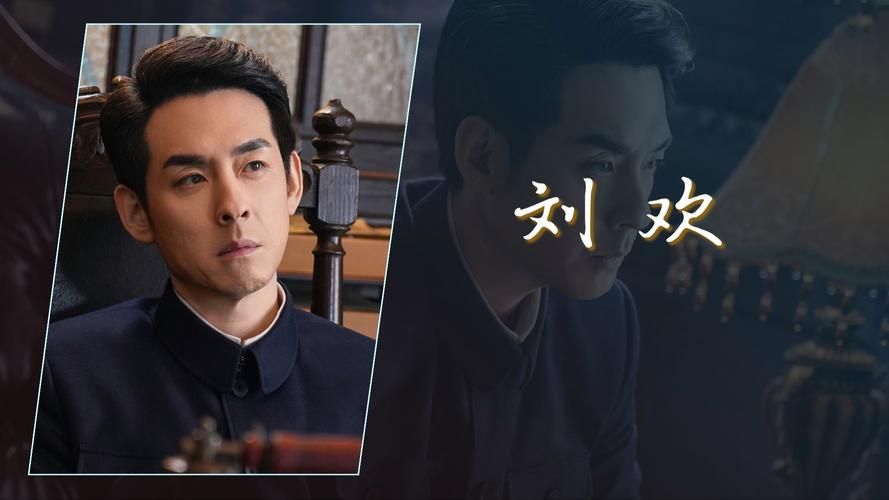

上周刷到一条视频,在某个绘画比赛的角落,一幅6岁女孩笔下的刘欢让路过的工作人员停下了脚步。画里的刘欢还是标志性的光头,但眼睛画得特别大——不是那种卡通化的大,是像孩子第一次在演唱会舞台上看到偶像时,瞳孔里映着的、揉了星星的光。嘴角微微上扬,不像舞台上的威严,倒像是蹲下来摸孩子头时,那股藏不住的温柔。

有人说“这比例不对啊”“线条太随意了”,可评论区里有人说:“这画的哪是刘欢,分明是孩子眼里那个‘会唱歌的魔法爷爷’。”

一、她画的不只是偶像,是“第一次心动”的真实模样

视频里,女孩的奶奶在一旁小声解释:“家里天天放好汉歌,这孩子跟着哼了快一年,突然说要‘把唱歌的爷爷画下来’。”她画的时候特别认真,蜡笔时不时断掉,就急得跺脚,断头笔舍不得扔,用手指捏着接着画,连刘欢额头上那道不太明显的皱纹,都认认真真涂了三遍。

有记者后来采访女孩,问她“为什么喜欢刘欢”,她歪着头想了半天,说:“他唱歌的时候,手会这样动(比划着刘欢唱歌时习惯性的手势),像在指挥云彩。”这哪是什么“模仿艺术”,分明是3岁孩子蹲在电视前,把偶像变成自己能理解的“童话角色”——那个唱歌时能让空气都跟着发抖的爷爷,其实和会变魔术的爸爸、会讲故事的奶奶一样,都是“温柔”的代名词。

刘欢团队后来看到这幅画,转发时配了句话:“原来‘我是来自北方的一匹狼’,在孩子眼里是会摇尾巴的大狗狗啊。” 这句话把所有人都戳中了。成年人在争论“像不像”“专不专业”,孩子却用最笨拙的笔触,画出了偶像最珍贵的“人味儿”。

二、娱乐圈缺的不是“完美人设”,是这种“直球式喜欢”

这些年,我们见过太多“完美”的偶像:八块腹肌像3D建模,笑容弧度精确到度,连说话的模板都像是公关团队设计的。可6岁女孩的画里,没有“人设”,没有“营销”,只有“我喜欢你”四个字,大得占满整张纸。

想起之前有次演唱会后台,一个举着应援牌的小男孩跑上台,把手里快被捏变形的饼干塞给偶像:“妈妈说,吃了这个就能唱得更好。”偶像当时眼圈就红了,蹲下来接饼干的时候,连妆都蹭花了。那天的热搜是“偶像被粉丝喂饼干”,可没人提——那个饼干是孩子攒了好几天的零花钱买的,包装纸上还粘着幼儿园的蜡笔印。

娱乐圈最不缺的是“营业式互动”,却稀缺这种“不讲道理”的偏爱。女孩画刘欢时,不知道他拿了多少奖,不知道他的歌火了几代人,她只知道“爷爷唱歌的时候,连窗外的鸟都跟着叫”,这种“因为热爱而热爱”的纯粹,比任何“完美人设”都更能打动人。

三、为什么孩子笔下的“模仿”,反而更接近艺术的本质?

有人说“孩子画画就是瞎涂”,但艺术家毕加索说过:“我花了一辈子学会像孩子一样画画。”孩子的画里没有技法负担,没有“应该怎样”的条条框框,只有“我看到了什么”“我感觉到了什么”。女孩画刘欢的眼睛,不是按比例缩小,而是放大了偶像看她时眼里的笑意;画刘欢的手,不是写实,而是画出了“指挥云彩”的魔力——这种带着“滤镜”的模仿,恰恰还原了艺术最初的意义:用真诚打动人心。

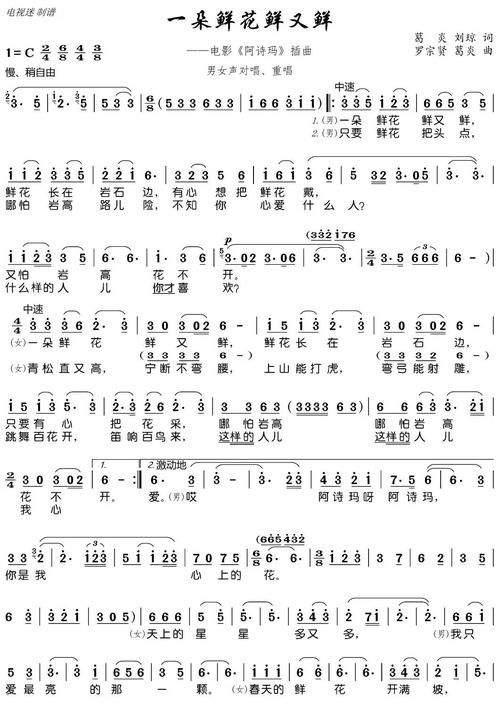

就像刘欢的歌,从少年壮志不言愁到好汉歌,从来都不是技巧的堆砌,而是用沙哑的嗓子吼出普通人的热血。孩子的画和刘欢的歌,本质上是一件事:不假装完美,只敢“做自己”。

写在最后:这个时代,需要更多的“刘欢式温柔”

有人问“这幅画能值多少钱”,或许在艺术市场里,它连一张草稿都不如。但在无数个深夜刷到这条视频的成年人眼里,它比任何奢侈品都珍贵。

我们都在娱乐圈里看惯了“人设崩塌”和“人设营业”,却忘了最初喜欢上一个人的理由——可能是某个雨天,他脱下外套给淋湿的歌迷;可能是舞台上,他唱到高音时微微发抖的手指;也可能是像这个6岁女孩一样,他把“温柔”活成了日常,让靠近他的人都敢相信“这个世界可以很真诚”。

或许,我们每个人心里都住着一个6岁的孩子,眼里还藏着看偶像时的光。下次再看到“模仿”的故事,别急着评价“像不像”,不如停下来看看——那笨拙的线条里,藏着的才是我们最想留住的东西:这个世界,还有人因为你的存在,而觉得歌唱是件美好的事。

就像刘欢的歌,孩子的画,好的东西,从来不需要“完美”,只需要“真诚”。