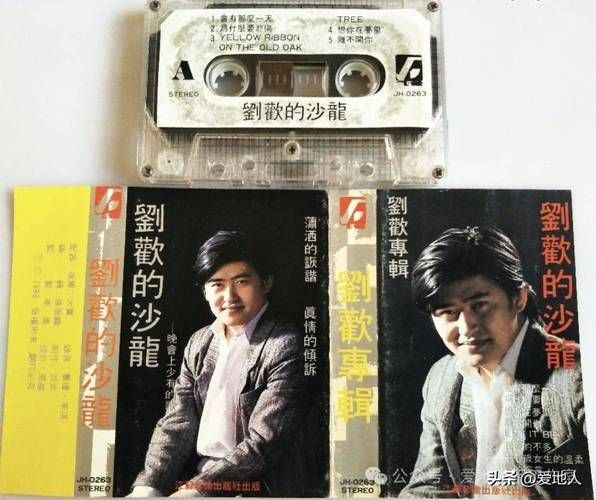

90年代初的电视机前,谁没跟着白娘子的水袖甩过“千年等一回,千年等一回啊~”?但仔细想想,你真的注意过那首比人声还抓耳的伴奏吗?前奏一起,钢琴像西湖的水波荡开,弦乐像雷峰塔的风铃晃动,连键盘上那几个跳跃的音符,都好像把许仙的痴情、白素贞的决绝、小青的桀骜全揉了进去。都说“好马配好鞍”,可千年等一回这匹“神曲”,偏是靠刘欢操刀的伴奏,才从电视剧里窜出来,成了刻在几代人DNA里的BGM。

不是“配乐”,是“第二句歌词”

很多人以为千年等一回的伴奏就是“背景音乐”,当年剧组找刘欢做音乐时,他可不同意这个说法。刘欢总跟团队说:“电视剧歌曲的伴奏不是垫音,是第二句歌词——它得替演员说不出口的情绪,得让观众没看到画面时,脑子里能自动弹出戏。”

这话可不是吹的。你回放上世纪93年剧版原声带的伴奏,开头那串钢琴和弦,慢得像白素贞刚从峨眉山下来,带着点仙气又藏着点对人间的好奇;到“青城山之巅”的高潮部分,弦乐突然拔高,像小青的剑出鞘,带着股不服输的劲儿;而“水漫金山”桥段里,键盘加了点电子音色的滑音,活生生是水珠砸在青石板上的碎响。后来剧组回忆,当时刘欢为了找金山寺钟声的音色,跑遍北京的古寺,最后是法源寺的住持同意敲了晨钟,那“嗡——”的余震,被他直接扒下来做了伴奏的底噪。

更绝的是人声与伴奏的“呼吸感”。刘欢唱“谁见到女儿美”时,伴奏突然压住,只留钢琴单音,像许仙躲在暗处偷偷看;唱“比那瑶宫仙妹风更美”时,弦乐才缓缓铺开,是白素贞自己都没发觉的骄傲。这种“你唱我停,我停你续”的默契,根本不是随便找个编曲人能调出来的——得懂戏曲的“留白”,得懂中国式爱情的“含蓄”,更得懂白蛇传里“千年”这两个字的分量。

“千年等一回”的伴奏,凭什么30年不过时?

现在短视频里,千年等一回的伴奏依然是顶流。有人用它拍婚纱照,说“这是我们爱情的千年等一回”;有人用它剪辑父母的老照片,配文“你们也这样唱过吧?”;连00后跳国风舞,都绕不开这前奏的几个音符。凭什么?

刘欢当年在编曲时埋了“三个钩子”:

第一个是“戏曲钩子”。他特意把越剧的“滑音”揉进钢琴旋律,比如“啊~”字的长音,键盘会跟着人声微微上扬,像戏曲里的“甩腔”,没听过戏的人觉得“好听”,听过戏的人会心一笑——这就是中国根儿的东西。

第二个是“记忆钩子”。伴奏里藏了段笛子solo,短得只有3秒,却像突然打开的窗,让听众闻到西湖边的桂花香。后来作曲家左宏元说,这是刘欢特意加的,“白蛇传哪能没有笛子?许仙游湖时吹的就是它啊。”

第三个是“情感钩子”。全曲最妙的不是高潮,是间奏那段古筝的轮指。像不像白素贞在雷峰塔下,一遍遍拨着命运的弦?不急不躁,却把“等”的熬煎全弹了出来。现在年轻人用它配“等待爱情”的视频,根本不用解释,那点子“虐”和“暖”,旋律自己就说了。

刘欢的“伴奏哲学”:别让音符抢了戏,但要让人记得住

很多人不知道,千年等一回的伴奏版本,刘欢其实做了两个。一个是电视剧原版,弦乐为主,偏厚重;一个是电台版,加了轻快的电子鼓,更流行。当年唱片公司想让推电台版,刘欢却拦下了:“电视剧是正经的民间传说,伴奏得‘沉’,太花哨就把故事味儿冲淡了。”

这些年他总在采访里说:“音乐人得学会‘退’。伴奏不是主角,人声和故事才是。但好的伴奏,观众记不住你,却能记住整个作品。”你看千年等一回的伴奏,谁说得清是哪个乐手弹的钢琴?但只要前奏一起,所有人就知道:“哦,是白娘子的故事来了。”这大概就是最高明的“伴奏魔法”——它永远在背后,却托着整个故事闪闪发光。

下次再听到“千年等一回”的伴奏,不妨别急着跟唱。试试闭上眼睛,听听那串钢琴像不像西湖的雨,弦乐像不像雷峰塔的风。毕竟,刘欢手指下的每个音符,藏的不是旋律,是千年修来的缘分,是几代中国人的江湖梦。而所谓“经典”,不就是这样——你以为你在听歌,其实它早就刻进了你的生命里,成了你“千年等一回”的某个瞬间。