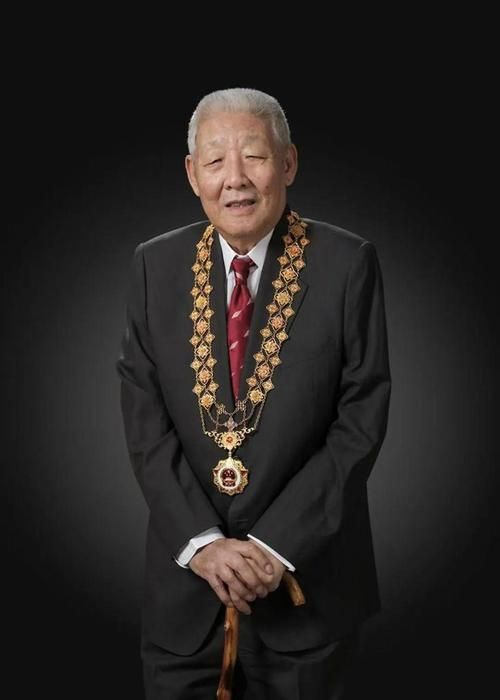

打开功勋的演员表,当“刘欢”两个字出现在“孙家栋篇”的演员阵容里时,不少观众愣了:“刘欢?那个唱歌的刘欢?他还能演科学家?”

更让人疑惑的是,在孙家栋的故事里,除了这位“两弹一星”元勋本人,还有谁值得让一位国民度这么高的歌手兼演员来塑造?

随着剧集播出,答案慢慢清晰——刘欢在剧中饰演的,正是被孙家栋称为“领路人”的“中国航天之父”钱学森。

但这并不只是“大牌演员演科学家”的简单噱头。当镜头掠过钱学森在草稿纸上写下的公式,闪回他在美国实验室里通宵工作的画面,再到他拍着孙家栋的肩膀说“你干,我支持你”时,观众突然懂了:刘欢要演的,从来不是“神坛上的钱学森”,而是一个让无数科研工作者愿意“跟着拼”的“活生生的人”。

01 钱学森与孙家栋:不止是“上下级”,更是“传承者”与“引路人”

要理解刘欢为什么要演钱学森,得先搞懂钱学森对孙家栋意味着什么。

1955年,钱学森冲破重重阻碍回到中国,次年被任命为国防部第五研究院院长,正式开启中国的导弹、火箭研制之路。1958年,35岁的孙家栋被钱学森从哈尔滨军事工程学院“挖”到五院,成了他麾下的一名总体设计师。

那时的孙家栋,还是个“航天圈新人”——他学的是飞机设计,对火箭、导弹一窍不通;而钱学森,已是美国加州理工学院喷气推进中心主任、世界知名的空气动力学家。但就是这样一位“大牛”,却对孙家栋说:“你刚来,先熟悉情况,有什么想法尽管提。”

据孙家栋后来的回忆,钱学森从不用“你不行”来否定年轻人,反而总用“这个思路值得试试”“我们再论证论证”来鼓励。在第一枚导弹“东风一号”的研制中,孙家栋提出改进弹体设计的想法,钱学森不仅支持他牵头论证,还亲自帮他修改方案,最终让导弹射程提升了20%。

这种“放手让年轻人干”的胸怀,在“两弹一星”工程中尤为珍贵。当所有人都盯着技术难题时,钱学森更在乎的是“能不能让更多年轻人挑大梁”。他常说:“航天事业不是靠一个人、两个人能干成的,得有一支队伍。这支队伍要有人带头,更要有人接力。”

而孙家栋,就是他心里最合适的“接力者”。1970年,当中国第一颗人造地球卫星“东方红一号”的研制任务落到58岁的孙家栋头上时,钱学森已经调任国防科委副主任。但他还是特意找到孙家栋说:“你干,我支持你。出了问题,我担着。”

这句话,孙家栋记了一辈子。后来有人问他:“你最敬佩的人是谁?”他想都没想就答:“钱学森。他不仅教我怎么做事,更教我怎么带队伍。”

02 刘欢的“钱学森”:不靠“像”,靠“神似”

接到功勋孙家栋篇的邀约时,刘欢犹豫过。“我不是科班演员,演科学家怕演不像。”但当他了解到钱学森与孙家栋的故事后,还是接下了这个角色——因为“钱学森那种‘把国家需要当成自己需要’的劲儿,太打动人”。

为了演好钱学森,刘欢做了不少功课:他反复读钱学森的传记,看他的纪录片,甚至特意去钱学森工作过的中国航天科技集团,找老工程师聊天。“一位老工程师跟我说,钱老说话慢,但每一句都说到点子上;他从不批评人,但你从他眼神里就能感受到‘这件事必须做到’的压力。”

这些细节,都被刘欢“藏”了表演里。剧中,钱学森第一次见孙家栋时,没有领导架子,反而递过一杯茶,笑着说:“小孙啊,你是学飞机的,飞机和火箭虽然不一样,但‘飞’的道理是通的。你慢慢来,我们一起琢磨。”这段戏里,刘欢没有夸张的动作,就是眼神里的温和与期待,却让观众感受到了钱学森的“谦逊”与“包容”。

最动人的,是钱学森支持孙家栋搞“东方红一号”的戏份。当时有人质疑“卫星太复杂,孙家栋经验不够”,钱学森在会议上拍了桌子:“搞科学就要敢冒险!小孙有想法,我们就让他试!要是失败了,算我的!”刘欢演这段时,没有怒目圆睁,而是攥紧了拳头,声音微微发抖,却透着一股“绝不让年轻人背黑锅”的坚定。

这种“不疾不徐的坚定”,正是刘欢对钱学森的“神似”。没有刻意模仿他的湖南口音,没有刻意贴上“老式眼镜”的标签,却演出了科学家“心系国家、淡泊名利”的底色——正如他自己所说:“我不想演一个‘完美的钱学森’,我想演一个有温度、有温度的普通人,只是他把‘航天事业’看得比自己的生命还重。”

03 被忽略的“幕后英雄”:比“主角”更动人的“传承”

其实,功勋孙家栋篇最打动人的,从来不是“刘欢演钱学森”这个噱头,而是它让更多人看到了:中国的航天事业,从来不是“一个人战斗”。

钱学森放弃美国优渥条件回国时,有人问他“你后悔吗”,他说:“我姓钱,但我不爱钱。我爱的是这片土地,这个国家。”孙家栋接手“东方红一号”时,已经58岁,却天天泡在实验室,熬得眼睛通红;年轻的技术员为了解决一个数据问题,几天几夜不合眼……

这些故事,在剧中被一一呈现。刘欢说:“演钱学森,其实是在演‘老一辈科学家的精神’。他们把‘功勋’藏进了每一个数据、每一次试验里,才有了今天的中国航天。”

就像钱学森当年对孙家栋说的那样:“你们年轻人,要敢想敢干。中国的航天,要靠你们撑起来。”而今天,当孙泽洲(中国探月工程总设计师)带着“嫦娥”探月,当韦立带着“墨子号”升空时,他们或许也会想起,几十年前,有位叫钱学森的“引路人”,对他们说过同样的话。

这才是功勋想告诉我们的:“功勋”从来不是某个人的勋章,而是一代又一代人“接力跑”的结果。刘欢演的钱学森,不是“主角”,却是这场“接力跑”中,最重要的一棒。

如今,当“东方红一号”的旋律在剧中响起,当镜头扫过钱学森和孙家栋并肩走向实验室的背影,很多观众突然哭了——他们哭的,不是“明星演科学家”,而是被那些“把毕生献给国家”的人,深深打动。

或许,这就是功勋的意义:它让我们知道,每个“无名英雄”,都值得被看见;每份“默默奉献”,都配得上“功勋”二字。

而刘欢,用一个“不像钱学森的钱学森”,让我们看到了,真正的“科学家精神”,从来不是刻在石碑上的名字,而是刻在心里的“责任”与“热爱”。