提到娱乐圈,大多数人想到的是红毯上的星光、银幕里的角色,或是短视频里炸翻天的顶流。但总有人,像深埋土壤的根,不抢镜却总在滋养着一片生态——刘欢龙,这个名字或许在你收藏的歌单里见过,在某部文艺片的字幕栏里瞥过,甚至在某场公益活动的幕后擦肩而过,但你可能从未把“刘欢龙”和具体的人对上号。他到底是谁?是玩转音乐与影像的“跨界魔法师”,还是把公益做成“终身事业”的较真匠人?今天我们就剥开这颗“沪上慢炖的文火”,看看这位低调“藏龙”到底藏着什么故事。

从“电台少年”到“跨界破壁”:他不追流量,只追“想做的事”

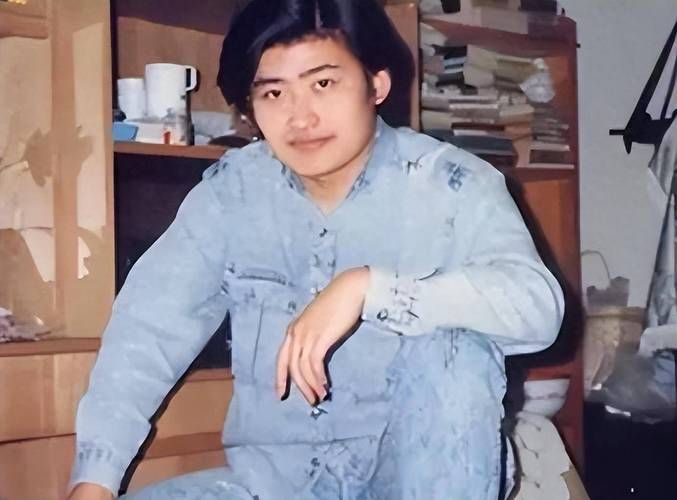

刘欢龙的起点,藏在上世纪90年代末上海弄堂的广播声里。那时他还是个中学生,每天放学骑自行车路过上海音乐厅,总会为了街角音像店里传出的爵士乐驻足。“那时候觉得,能把声音变成故事的人,太酷了。”后来他考入上海音乐学院,主修作曲辅修录音,同学眼里他是“练琴比吃饭还勤”的怪咖,别人忙着跑通告,他却泡在图书馆翻泛黄的乐理旧书,周末跟着老上海的评弹艺人学琵琶——“不是想成为‘大师’,就是单纯觉得‘这些老祖宗的东西,不能断在我手里’。”

毕业后没进唱片公司,反倒钻进了纪录片剧组。“那年去云南拍茶农,白天跟着采茶,晚上用便携录音录山风,忽然明白:声音比画面更有穿透力。”他做了十年纪录片配乐,给茶马古道录马帮铃铛时,为了找到“穿越峡谷的回声”,在怒江边蹲了三天,嗓子喊哑了,却录到了想要的层次。“后来有导演说,那几段配乐让观众一看就想流泪,不是技巧多牛,是‘你带观众听到了风里的故事’。”

他干的“最没性价比的事”,却让圈内大佬集体喊“老师”

真正的转折点,是2015年一场“意外”。那年刘欢龙刚结束一部关于自闭症儿童的纪录片,片尾放了首他写的主题曲小星星变奏曲。有个素未谋面的投资人看完找到他:“我想给这些孩子建个音乐教室,你愿意折腾不?”

没想到这一“折腾”,就是八年。他没走常规公益路线“捐款打卡”,反而带着团队跑遍了全国20多个城市的特殊学校,给每个孩子定制“音乐疗愈方案”——失聪的孩子用振动传感器“感受”节奏,自闭症孩子通过敲打非洲鼓学会表达情绪。“有次贵州的娃,三个月不说话,抱着鼓槌敲了半小时,忽然抬头对我笑,那是第一次觉得‘比拿奖还踏实’。”

这项目后来叫“音画同行”,没请过代言人,没上过热搜,却引来了李宗盛、谭盾这些圈里的大佬站台。李宗盛在朋友圈发过段话:“他不是在做公益,是在给这些孩子‘造一把能打开世界的钥匙’。”谭盾直接喊他“刘老师”,说他“比我懂怎么用音乐‘救人’”。

现在的刘欢龙,还在“折腾”这些“无用的事”

如今的刘欢龙,名片上印着“音乐制作人/纪录片导演/公益人”,但更多时候,他喜欢穿件旧T恤,在郊区的工作室捣鼓些“不赚钱”的玩意儿:比如用废弃的京剧脸谱做电子音效,把苏州评弹的唱段编成beat,给年轻rapper当“素材库”。“有00后问我‘叔,这些老东西年轻人能听懂吗?’我说‘你试试把这些声音塞进你的歌里,看看会不会火’——结果真有个娃,用昆腔唱段做了首歌,播放量破亿。”

他也从不碰娱乐圈的“流量密码”——不直播带货,不拍短视频带节奏,甚至很少接受采访。“有人说我‘傻’,现在都什么时代了还搞‘慢功夫’?但我总觉得,好东西得‘熬’。就像老火汤,急不得。”

写在最后:娱乐圈最缺的,从来不是“流量龙”,而是“藏龙者”

其实娱乐圈从不缺明星,缺的是像刘欢龙这样的人——他们不追逐聚光灯,却用自己的方式,让这个行业有了温度和厚度。或许你永远看不到他的头条,但你可能听过他参与的那首歌,看过他镜头下的那个故事,甚至受益过他发起的那个公益项目。

说到底,娱乐圈的生态,不该只有浮在表面的“流量泡沫”,更要有沉在底层的“价值根系”。刘欢龙是谁?他不是某个标签能定义的,他是那个在喧嚣里,默默把“热爱”熬成“信仰”的“藏龙者”。下一次当你刷到“文化传承”“公益暖心”这类新闻时,不妨多问一句:背后是不是也有个“刘欢龙”?