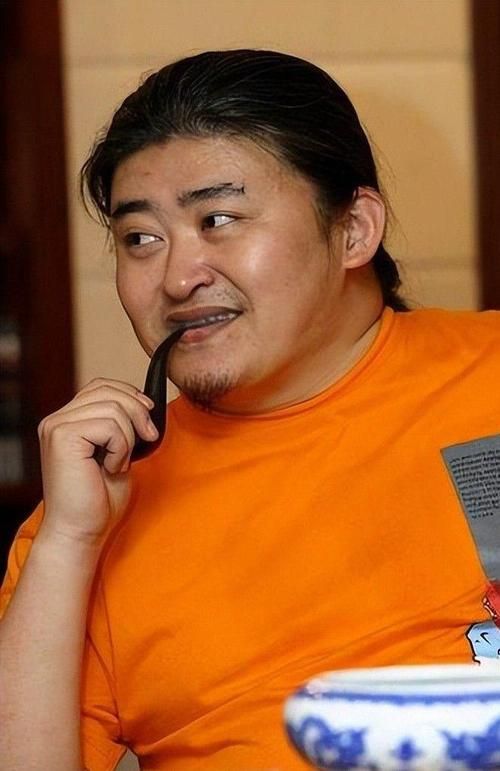

提起刘欢,大多数人会先想到好汉歌里的“大河向东流”,或是好汉歌里那句“路见不平一声吼”。但若只把他定义为“唱主题曲的”,那大概就错过了中国乐坛最“硬核”的“音乐侠客”之一——他的侠,不在刀光剑影,在音乐风骨;不在江湖恩怨,在赤子初心。

一、侠之骨:用旋律写“英雄史诗”,从不当“流量附庸”

1998年,水浒传剧组找上门时,刘欢正忙着写自己的交响乐。制片人焦晃说“没有刘欢,就没有水浒传的灵魂”,他却硬是磨了半年:主题曲非要跳出“打打杀杀”的套路,在朗朗上口的旋律里藏下“替天行道”的重量。后来那句“路见不平一声吼,该出手时就出手”,成了多少80后的青春BGM,可少有人知,他为了这句吼声,翻烂了水浒传原著,甚至跑到山东梁山采风,听当地老汉唱“黄河号子”——他说:“侠不是喊出来的,是从骨头里渗出来的,音乐得有这股‘土腥味’,才叫落地生根。”

这股“侠骨”,在他后来的作品里愈发清晰。少年包青天里他用京剧唱腔写“千秋传颂”,说“包青天的侠,是‘明镜高悬’的侠”;甄嬛传里他为“嬛嬛”写凤凰于飞,婉转旋律里藏着“生死契阔”的孤勇——他从不为“爆红”写歌,只给“有筋骨的人”配乐。就像他当年拒绝天价商演时说的:“我刘欢的琴,只给能‘挺直腰杆’的作品弹。”

二、侠之情:藏着最暖的“江湖规矩”,从不吝啬“传道授业”

江湖里的侠客,除了本事大,更讲“规矩”。刘欢的规矩,是对音乐的较真,更是对后辈的提携。

乐坛老人阎肃曾夸他:“刘欢这孩子,心里揣着‘江湖’,却从不算计。”当年他还没成名时,在北京城里的酒吧驻唱,每晚唱到嗓子冒烟,却坚持把一半酬劳分给乐手朋友——“他们不是‘伴奏’,是一起摸爬滚打的兄弟”。后来成了导师,在中国好声音里,他为了帮一个素人学员争取机会,直接和导演组“拍桌子”:“音乐不是选秀场,别把好苗子当道具!”学员后来回忆,刘欢私下给他上课,一句一句抠气息,说:“你记住,嗓子是老天爷赏饭,但心肠是自己修的——有‘侠’字在里头,唱的歌才有人听。”

更让人动容的是他对“门外汉”的包容。有次他在菜市场碰到一个卖大葱的阿姨,哼了几句弯弯的月亮,刘欢当场掏出手机录下来,后来还真帮人家编成了歌,还自己掏钱录了demo。他说:“侠客哪能只在高处?能让人心里发亮,才是真本事。”

三、侠之魂:风骨从未被磨平,哪怕外界“只认他唱主题曲”

这些年,总有人评价刘欢“过气了”——流量换了又换,他却在音乐课堂里一待就是二十年,在大学讲台上传道授业,甚至为公益事业“烧钱”做音乐项目。可他从不辩解,只是笑着说:“江湖上的事,风知道,雨知道,自己心里知道。”

去年,他筹备新专辑,居然把好汉歌重新编成了交响乐版。有人说“经典不该改”,他却回应:“侠客的刀,三十年前能砍出风雷,三十年后照样能劈开迷雾——只要心里还装着‘义’字,旋律就不老。”更让人意外的是,他悄悄为山区儿童写了上百首儿歌,不为出名,只为了让没听过大海的孩子,能在歌里听见“浪花的声音”。

所以你看,刘欢的“音乐侠客”,从不是江湖传说。

他的侠,是把好汉歌唱成千万人的心声;侠是帮素人学员时“较真”的脾气;侠是宁愿在课堂里“守拙”,也不在流量场里“趋利”。或许这就是为什么,哪怕过了三十年,我们再听他的歌,依旧能听见一股“顶天立地”的劲儿——那是真正的侠客,藏在音符里的山河岁月。

下次当你哼起“大河向东流”时,不妨想想:这个叫刘欢的男人,用一辈子的时光,把“侠”字刻在了中国的旋律里。这样的“音乐侠客”,谁能不爱呢?