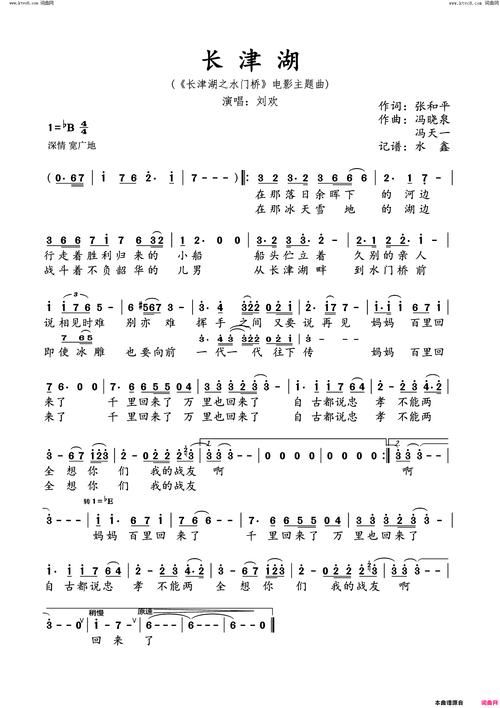

1998年的夏天,北京电视台的录音棚里,刘欢攥着水浒传的剧本,翻到“好汉聚义”那页,突然对作曲家赵季说:“这首歌得有‘势’,不是山势、水势,是人往高处走的气势,也是天塌下来能扛住的骨气。”

后来就有了那句“大河向东流啊,天上的星星参北斗”,从电视剧里滚出来,顺着电视天线爬进千家万户,一躺就是30年。

你信吗?现在去KTV,点唱率最高的“老歌”里,总会有大河向东流的影子。80后跟着旋律摇头晃脑时,想起小学放学冲回家的路上,电视里鲁智深倒拔垂杨柳的背影;00后刷短视频,遇到这首歌的片段,评论区还是会刷“DNA动了”——没人教过他们什么是“江湖”,但旋律一起,那股子“路见不平一声吼”的热血,好像刻在骨子里了。

刘欢的嗓子,到底装着多少中国故事?

有人说,刘欢是“华语乐坛的定海神针”,这话对,但也不全对。他的嗓子更像个“老茶馆的说书人”,不用华丽的技巧,只用醇厚的声音,就能把故事讲到人心里去。

录大河向东流那几天,他正带着美国巡演团时差倒不过来,声音有点哑。导演杨洁急得直搓手:“刘老师,这歌是水浒传的魂啊,要是唱不出‘好汉’的劲儿,可怎么办?”

他摆摆手,拿起谱子看了两分钟,突然走到录音棚中央,闭上眼睛,开头那句“大河向东流啊”就砸了下来——没有试音,没有修饰,像黄河水一样自然而然地流出来。

后来赵季说:“他不是在唱歌,是在‘演’黄河。那声音里有浪花的急,有河床的稳,还有老农站在岸边望天时的倔。”

这种“演”,从来不是凭空来的。刘欢研究水浒传用了三个月,把108好汉的出身、性格、结局都写在笔记本上,每唱一句,脑子里都有一个具体的人:唱“路见不平一声吼”时,他想的是鲁智深;唱“该出手时就出手”时,他想到的是武松。

所以这首歌从来不是“空洞的豪言壮语”,而是带着汗味、泥土味和江湖烟火气的“活历史”。

一句“星星参北斗”,凭什么戳中三代人?

你有没有想过,“天上的星星参北斗”这句歌词,为什么能让人一听就记住?

因为它藏着中国人最朴素的“方向感”。老一辈人听,想到的是年轻时跟着集体广播唱歌的夜晚,星星就是晚班的灯光;中年人听,想到的是在工厂、在工地、在田间地头打拼的日子,北斗星就是回家的路;年轻人听,或许说不清具体指什么,但就是觉得“心里有根弦被拨动了”——对啊,不管走多远,总得有个“北”啊。

刘欢后来在采访里说:“我们这一代人是‘理想主义者’,总觉得‘往前走就有光’。写这首歌时,我们就是想把这种‘拧巴’的劲儿唱出来:知道难,但还是得往前;知道会被揍,但还是该出手时就出手。”

这话没毛病。90年代的下岗潮,千千万万人拿着遣散费,揣着馒头找工作,电视里正好播水浒传,听到“大河向东流”,有人蹲在路边掉眼泪,抹一把脸,又去下一家厂门口排队。2020年疫情最严重的时候,有个武汉的医生在防护服上写了句“天上的星星参北斗”,发在朋友圈,配文:“等这场‘大河’过去,我们去摘北斗星。”

歌词从没变变,变的是听歌的人,但那份“不信天,不信命,只信自己能扛过去”的劲儿,借着刘欢的嗓子,一代一代传下来了。

30年过去了,为什么我们还需要大河向东流?

前几年有档音乐节目,请了好几个当红歌手翻唱大河向东流,有人加了摇滚编曲,有人唱得轻快如流行,结果弹幕里全是:“还是刘欢的原版有那股味儿。”

“味儿”是什么?是刘欢站在台上,把手放在胸口唱歌时,那个不用麦克风也能传遍体育馆的真诚;是歌里藏着“人活一口气,树活一张皮”的狠劲儿;是30年过去,我们还是能在里面听到自己的影子——那个为了生活拼过命,为了梦想冒过险,就算摔得满身泥,也想“扛着往前走”的普通人。

前几天刷到一个视频,退休多年的老教师用抖音发自己教孙子唱大河向东流,小男孩奶声奶气地唱“大碗喝酒啊,大块吃肉”,老人笑得眼角带泪,配文:“你爸小时候也这么唱,现在轮到你了。”

突然就明白了:有些歌从来不是“歌”,是时间的接力棒。刘欢把它传给我们,我们再传给下一代——传的不是旋律,是那种“明知山有虎,偏向虎山行”的胆气,是那种“四海之内皆兄弟”的义气,是中国人刻在骨子里的“江湖梦”。

所以你说,为什么这首歌能唱30年?

因为它唱的不是刘欢,是你,是我,是我们每一个在生活里“扛着往东流”的普通人啊。