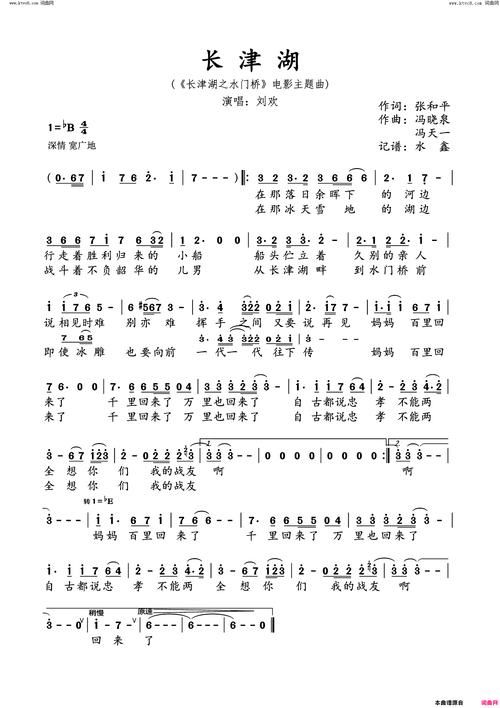

2021年冬天,长津湖用一场酣畅淋漓的史诗战役,让无数人记住了冰雕连的坚忍,也记住了那句“我们把该打的仗都打了,下一代就不用打了”。而在这部电影背后,刘欢用歌声为硝烟战场铺上了一层温厚的底色——他不仅是长津湖的音乐总监,更是主题曲最可爱的人的演唱者。可你知道吗?除了这首家喻户晓的主题曲,刘欢为这部电影埋下的“音乐彩蛋”,远比我们想象中更深。

旋律里的历史:从“冰雕连”到“未说完的话”

刘欢第一次接触长津湖项目时,给出的第一句话是:“我不想做‘应景’的音乐,我要让观众听到的,是穿透过70年光阴的心跳。”为了这句心跳,他和团队翻遍了长津湖战役的历史档案:零下40度的雪地里,战士们冻得握不住枪,却依然保持着战斗的姿态;有的连队全员牺牲时,仍保持着冲锋的队形;牺牲的战士口袋里,揣着的家书甚至还没来得及寄出……

这些细节最终化作了最可爱的人的歌词:“硝烟遮蔽了阳光,雪山埋住了胸膛,他们是最可爱的人,用生命铺就和平的边疆。”刘欢没有用激昂的嘶吼,而是以近乎低吟的厚重嗓音,把“最可爱”三个字唱得像一声叹息——那是年轻的士兵还没来得及喊出的“妈妈”,是祖国母亲埋在心里70年的“心疼”。

很少有人注意,电影里梅生女儿手风琴里飘出的沂蒙山小调,也是刘欢的巧思。这首沂蒙山区的小调,和长津湖的雪山看似毫无关联,却藏着他对“家国情怀”的理解:“战士们拼死守护的不只是阵地,更是远方的家。手风琴声是小女孩对爸爸的思念,也是我们对所有‘小家’背后‘大国’的致敬。”

刘欢的“声音担当”:他比我们更懂“沉默的英雄”

作为音乐总监,刘欢拒绝让音乐“压过画面”。在冰雕连牺牲的场景里,他没有配煽情的交响乐,只有风雪呼啸的白噪音,和远处断断续续的我的祖国片段——那是战士们牺牲前哼唱的调子,细微到几乎听不见,却像针一样扎进心里。

“真正的英雄,从来不需要口号式的赞美。”刘欢在采访中说。为了让演唱更接近士兵的视角,他特意减低了声音的位置,让嗓音带着“胸腔共鸣里的沙哑”,就像一个经历过战火的老兵,在灯下慢慢讲述往事。这种“克制”,反而让最可爱的人更具穿透力——当唱到“他们是谁的儿子,又是谁的丈夫”时,无数观众在影院里红了眼眶,不是被旋律感动,是被那句“未说完的话”戳中了心底最柔软的地方。

歌里藏着的“未说尽”:关于和平与当下的叩问

如果你以为刘欢为长津湖写的歌只有最可爱的人,那就错了。电影里还有一首没有OST发行、却藏在台词里的“隐藏歌曲”——老兵梅生哼唱的长征组歌·过雪山草地。这首诞生于1964年的老歌,旋律里带着“风雨侵衣骨更硬,野菜充饥志越坚”的坚韧,和长津湖战士的精神高度契合。

刘欢说:“我让梅生哼唱这首老歌,是想告诉现在的年轻人:我们今天的和平,不是天上掉下来的,是从长征的雪山上、从长津湖的冰天雪地里,一步一步走出来的。”他没有刻意说教,却用音乐完成了两代人的对话——当电影结尾,年轻的战士们在雪地里敬礼,背景音里隐约传来长征组歌的旋律,你突然会明白:有些旋律,从来不是“过去式”,而是“进行时”。

70年后的回响:为什么我们依然需要这些歌?

如今,长津湖的热度早已过去,但刘欢的旋律依然被反复提及。有人在婚礼上放最可爱的人,因为想对爱的人说:“你守护小家,我守护大家”;有人在孩子唱国歌时,想起歌词里“最可爱的人”的模样;甚至有抗美援朝老兵的家人说,老人临终前哼哼的,就是刘欢唱的那几句“硝烟遮蔽了阳光”。

这或许就是刘欢写这些歌的初衷——他不想让历史变成冰冷的文字,而是让旋律成为情感的载体。当你听到最可爱的人时,记住的不仅是一首歌,更是那些在雪地里永远年轻的士兵;当你听到手风琴里的沂蒙山小调,想到的不仅是战争的残酷,更是平凡人用生命守护的不凡。

所以,回到最初的问题:为什么长津湖的旋律总让人红了眼眶?或许答案就藏在刘欢的那句话里:“音乐的意义,不是让人记住过去,而是让人懂得珍惜现在——而我们现在能做的,就是把他们的故事,唱给更多人听。”

下次再听最可爱的人,不妨闭上眼睛听听:风雪里,好像还有一群人,在轻轻说:“我们回家了,祖国……”