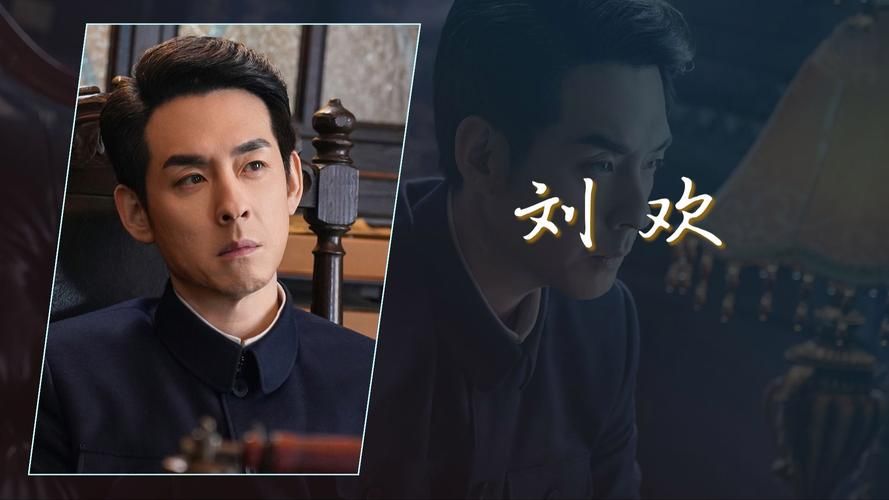

提起刘欢,你脑子里是不是立刻跳出好汉歌里“大河向东流”的豪迈?或是弯弯的月亮里带着岁月醇香的吟唱?他就像音乐界的一座丰碑,西装革履站在台上,声音一出就让人想起“殿堂”两个字——体面、严谨,甚至带着点“不食人间烟火”的疏离。

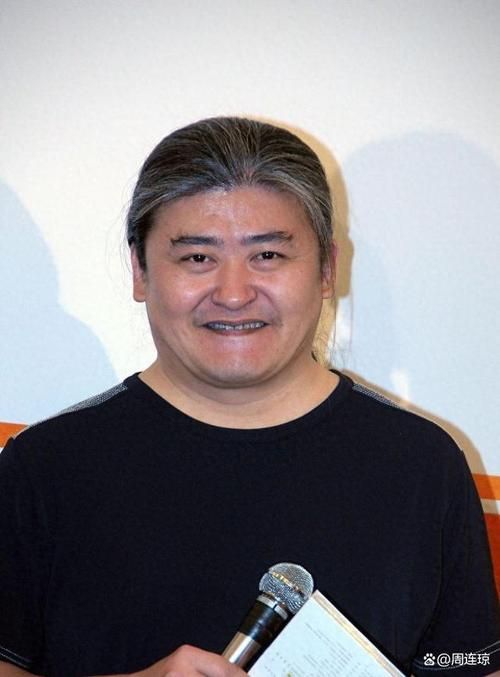

而郭德纲呢?大褂一穿,醒木一拍,三言两语就能把人从板正的椅子上逗笑。他是“草根逆袭”的代名词,用“俗透人间”的段子讲透了人情世故,说相声的“老村口”标签,愣是贴了二十多年还撕不掉。

一个站在高雅艺术的金字塔尖,一个扎根在市井生活的泥土里,八竿子打不着的两个人,偏偏成了中国娱乐圈里最神奇的“对照实验”。有人问:他们的艺术之路,真的就只是“道不同”吗?细看才发现,那些让他们从“大师”变成“传奇”的密码,原来藏得这么深。

一、从“起点”看:天选之子vs“被世界抛弃”的倒霉蛋

刘欢的艺术起点,像被命运开了挂。

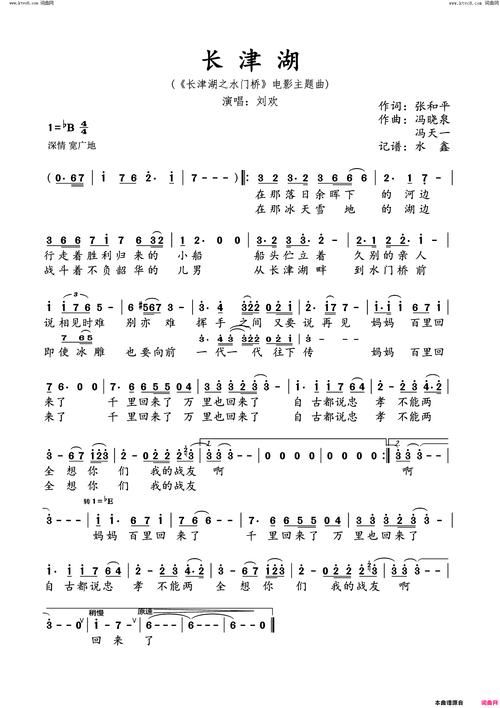

他是恢复高考后第三年考入国际关系学院的学生,学的却是法国语言文学——但旁人不知道,他从小学钢琴,手底下功夫比专业生还溜。1987年,央视要拍北京人在纽约,缺一首主题曲,找了半圈歌手,没人敢碰这个“混搭”题材(当时流行歌要么是民谣小调,要么是激昂进行曲)。导演想起新声代里有个刘欢,声音厚实又洋气,抱着试试看的心态找上门。结果呢?刘欢抱着吉他,坐在琴房里,边弹边改旋律,三天后千万次的问就出来了——那会儿谁敢想,这首歌会成为华语乐坛“西化摇滚”的教科书级作品?

后来好汉歌更绝,作曲家赵季平写了个带山东梆子味的旋律,原作者想找戏曲演员唱,刘欢一听:“这旋律得有野性,得像梁山好汉扯着嗓子喊!”他自己改了词,用近乎嘶吼的方式唱,结果火遍大江南北。二十年后他在采访里说:“那时候根本没想什么‘艺术价值’,就觉得这歌得有‘劲儿’。”

可郭德纲的起点,像被命运摁在泥里摩擦。

他小时候跟着父母在天津曲艺团大院混,耳濡目染爱上了相声。但13岁拜师学艺,师父只教了他一段报菜名,就嫌他“不开窍”,撂下一句“你不是说相声的料”,让他回了家。后来他北漂,住地下室,说相声被观众轰下台,被同行嘲笑“野路子”,连天桥卖艺都得看城管脸色。

最惨的时候,他背着褡裢在公交车上说相声,乘客嫌他吵,把他的醒木扔出窗外;剧场租金凑不出,带着徒弟在天桥底下“撂地”,一场收入二十块钱,还得分给师兄弟。可他呢?白天挨骂,晚上就在笔记本上写段子,把论相声五十年之现状的底稿改了又改,哪怕只有一个观众听,他也要把“砸挂”和“贯口”说到极致。

二、从“坚持”看:对“艺术洁癖”的偏执,对“观众”的绝对真诚

有人说刘欢“端着”,但他只是对自己的作品有“艺术洁癖”。

歌手节目里,他给杨坤和结石姐编曲,改方案改到凌晨四点,录完音还要亲自去混音室盯细节;唱从头再来时,他站在舞台中央,声音颤抖着唱到“心若在梦就在”,唱完直接鞠躬鞠到腰直不起来——那时候他已经是五十多岁的人,肾不好,唱高音得用手顶着腰,可为了效果,他从不假唱。

有次记者问他:“您现在这么有名,为什么还这么拼?”他正色道:“观众花钱买票,不是来看你‘摆谱’的。我唱这首歌,就得让它有血有肉。”

这种“较真”在他学生身上也能看到。他带的学生,基本功不扎实,他能骂得学生掉眼泪;学生改编作品,他能拿着总谱逐字逐句挑毛病——“这里和声厚了,这里节奏拖了,观众听的是‘舒服’,不是‘复杂’。”

郭德纲的“坚持”,则藏在“俗”里。

他总说:“相声不是为了让你掉书袋,是为了让观众笑。观众笑了,你才对得起这门手艺。”所以他的段子,既有西江月里“穷在闹市无人问,富在深山有远亲”的人情练达,也有论捧逗里“我捧你,你得接住,不然这戏就散了”的江湖规矩。

最绝的是他对“观众”的尊重。德云社小剧场,哪怕只有五个观众,郭德纲的段子一个不少,该翻的包袱照样翻;有次观众点我要反三俗,他直接唱到“反三俗反三俗,反完三俗能进步”,唱完还说:“你们爱听俗的,我就说俗的,但俗得有底线,俗得能让你们笑着回家。”

这种真诚,让他“圈粉”无数。哪怕后来被骂“炒作”“低俗”,他也不改:“相声的生命力在市场,在观众。脱离了观众,再高雅也是死的。”

三、从“争议”看:被误解的“孤勇者”,与时代的“对抗”

刘欢被骂最多的,是“不近人情”。

他不接商演,不参加综艺,连自己的歌都很少出现在短视频平台——有次好汉歌在短视频平台爆火,别人找他谈分成,他摆摆手:“这歌火了是观众的福气,我不要钱。”可转头他就跑到贫困山区建音乐教室,给孩子们买钢琴。

有人问他:“您是不是觉得‘商演’很low?”他笑了:“不是low,是没时间。我还有好多想写的歌,还有好多想教的学生,这些事比赚钱重要。”

这种“不合群”让他被说“清高”,但他不管:“艺术家的价值,不是看你能赚多少钱,而是看你能留下多少东西。”

郭德纲的争议,从来就没断过。

有人说他“带坏行业”,因为他的段子“荤素不忌”;有人说他“打压徒弟”,因为他立了“云鹤九霄”的规矩,徒弟成名前不能接商演;甚至有人骂他“相声界的枭雄”,说他把“相声”变成了“德云社的个人秀”。

可他呢?从来不解释,只是低头写段子、教徒弟。有次徒弟栾云平问他:“师父,他们这么说您,您生气吗?”郭德纲正在给徒弟们整理传统相声本子,头也不抬地说:“生气?我生气,观众就不笑了。相声要说给懂的人听,不是给嚼舌根子的人听。”

四、从“传承”看:把“火种”传下去,才是真的“不朽”

刘欢现在的“主场”,在教学和传承上。

他是中央音乐学院的教授,带研究生从不走“关系户”路线,考进来得先过他“三关”:嗓子条件、音乐素养、创新思维。有学生问他:“老师,您觉得什么样的歌手算‘好歌手’?”他指着窗外卖早餐的大妈:“就是能让人听了心里暖和,觉得‘日子有奔头’的歌手。”

他还带着学生做“中国民歌新唱”,把茉莉花改成爵士版,把浏阳河和说唱结合,有人说他“糟蹋传统”,他只是淡淡一句:“传统不是死守,是让它活起来,让年轻人爱上。”

郭德纲的“传承”,在德云社的“规矩”里。

他立了“三权分立”的规矩:徒弟们有演出权,但要遵守行规;行规由老艺人定,但徒弟们可以提意见;商演收入按劳分配,他拿最少的。他说:“相声不能是我一个人的,得是大家的。德云社散了不怕,只要相声还在,相声人在,就行。”

现在他的徒弟张云雷、岳云鹏都成了顶流,可他还是每天去小剧场听徒弟们说相声,听完后提建议:“这里包袱太密,得让观众喘口气;这段词太文,得改成大白话。”

写在最后:艺术的“殊途同归”,是对“热爱”的极致

回头看刘欢和郭德纲,一个“雅到极致”,一个“俗到骨子里”,却都活成了自己领域里“不可替代”的人。

刘欢用他的“孤勇”守住了艺术的高地,让“专业”两个字有了分量;郭德纲用他的“接地气”撑起了相声的半壁江山,让“传统”两个字有了烟火气。

他们的路看似不同,但内核惊人地一致:对艺术的热爱,对观众的真诚,对传承的执着。

原来,艺术的“密码”,从来不是“高雅”或“通俗”,而是把一件事做到极致,做到让自己问心无愧,让观众觉得“值”。

所以下次再听好汉歌,再听我要反三俗,不妨多想想:这两个看似“八竿子打不着”的人,其实都在用不同的方式,写着同一个命题——“如何让艺术,真正走进人的心里”。