郑州奥体中心的顶棚还没完全暗下来时,场外的黄牛已经扯着嗓子喊最后三排——“刘欢的票,便宜出!看过就是赚!”有人笑着摇头,有人攥紧钱包往里冲。这场景,像极了三十年前人们挤破头买他演唱会门票的样子,只是当年的黄牛在纸条上写“刘欢”,如今扫码就能抢到电子票——但有些东西,好像从未变过。

第一次起立:当好汉歌撞上河南梆子,唢呐声里全是烟火气

“大河向东流哇——”

好汉歌前奏响起的瞬间,后排的男声突然拔高,像被点燃的炮仗。紧接着,整个场馆跟着震起来:有人拍桌子,有人挥舞荧光棒,连安检时板着脸的大妈都跟着哼起来。刘站在升降台上,手搭在额头上挡光,笑着朝台下挥了挥手。

谁能想到,这场“硬核”的演唱会,会是这样的开场?他没穿华丽的演出服,就一件简单的黑色衬衫,袖口挽到手肘,露出常年戴手表的那只手腕。唱到“路见不平一声吼”时,他突然停下来,对着麦克风说:“河南的兄弟姐妹们,这声吼,你们得比我更有劲儿啊!”

台下瞬间沸腾。更有意思的是,后半段改编好汉歌时,现场竟真的加入了一段豫剧梆子板鼓!唢呐声一响,前排大爷直接站起来跟着跺脚,后排的大学生愣了一下,然后笑着跟着晃——这不是“怀旧”,是两种文化的碰撞。后来他在采访里说:“河南是文化大省,得让歌‘长’在这片土地上,飘着才落地生根。”

第二次起立:唱从头再来时,他揉了揉眼睛

如果说好汉歌点燃的是热闹,那从头再来落下的,就是眼泪。

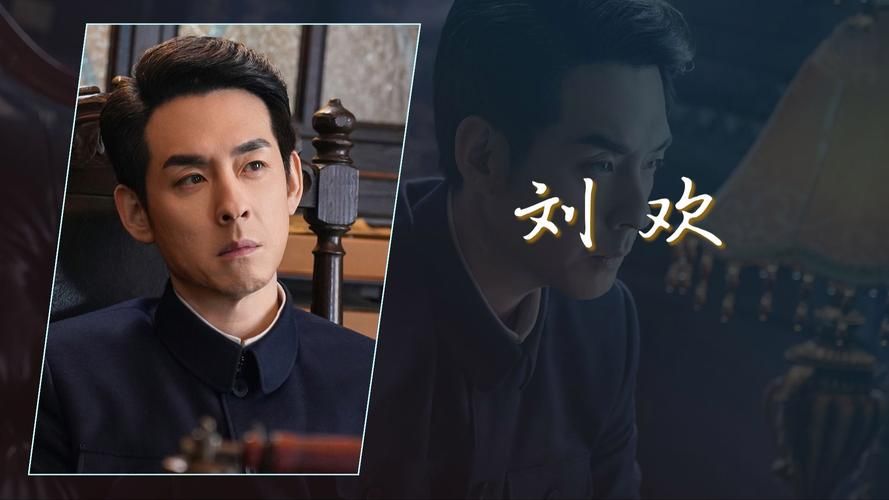

这首歌大家太熟了,1997年央视播出时,多少下岗工人把它当成了“救命歌”。但今晚,刘唱第一句“心若在梦就在”时,声音明显沉了。他没看提词器,就这么盯着台下,中间有一句词忘了,自己笑了笑,重新来过——“没事,咱们慢慢唱。”

灯光暗下来,只一束光打在他身上。他说:“有位粉丝给我写信,说他爸妈当年听了这首歌,才敢去市场摆摊。现在他带着爸妈来,说这是他们第一次看演唱会。”这时,后排突然有人带头鼓掌,然后是全场。有个戴围巾的阿姨抹了抹眼角,旁边的女儿搂着她肩膀,轻轻哼调子。

他站在那儿,没说话,就那么鞠了一躬。再抬头时,眼眶有点红——后来助理说,他后台一直在翻观众写的便签,其中一张画了个小笑脸,写着“刘欢老师,您唱了三十年,我听了三十年,还想听三十年”。

第三次起立:是安可,也是“老顽固”的倔强

演唱会结束时,已经十点半了。他本可以唱完弯弯的月亮就下台,但观众不依不饶地喊“返场!返场!”

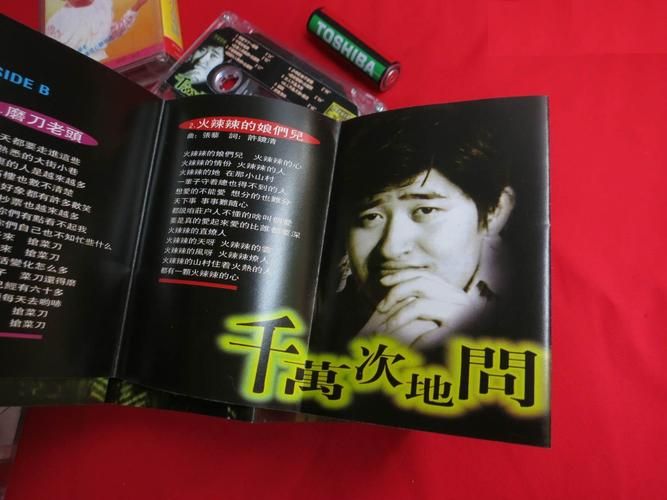

他擦了擦汗,笑着说:“我这老头子,体力有限啊,但再给大家唱一首,你们可得帮我一起唱。”唱的是千万次的问,前奏一起,台下的人全站起来了——比好汉歌时还整齐。有人举着手机录像,有人跟着跳,连场内的工作人员都跟着哼。

后来有人说:“这是见过最‘不讲究’的演唱会——没伴舞,没炫酷灯光,就他一个人加个乐队,可就是舍不得走。”其实不是舍不得,是刘欢早就不靠“包装”了。他有段时间嗓子出问题,医生让他彻底休息,他却偷偷练声,在厨房贴了张纸条:“今天少说200句话”;去歌手录制,别的歌手带造型团队,他只拎着一个旧水杯,说“嗓子舒服比什么都强”。

最后想说:时代会变,但有些东西不会散场

散场时,有人在小卖部买好汉歌的彩铃,有人和爸妈讨论着“下次还来看”。有个刚毕业的大学生说:“我本来以为这种‘老歌’没人听了,但今天全场一起唱的时候,我突然懂了——好的音乐,从来不会被淘汰。”

是啊,现在的娱乐圈太快了,流水线偶像、速食情歌,像潮水一样涌来又退去。但刘欢就像棵老树,不争不抢,只是静静地长着,根扎得很深。他不需要流量加持,因为他的歌早就刻进了无数人的青春里。

或许我们该记住:当技术能让歌声修得“完美无瑕”时,有人却在坚持“不完美里的真实”;当演唱会被当成“视觉秀”时,有人却在用嗓子和你“对话”。

下次再有人说“老歌手过时了”,或许可以反问一句:你有多久没为一首歌,真的起立,真的哭,真的记一辈子了?

毕竟,能把日子唱进歌里的,从来不是“明星”,是刘欢。