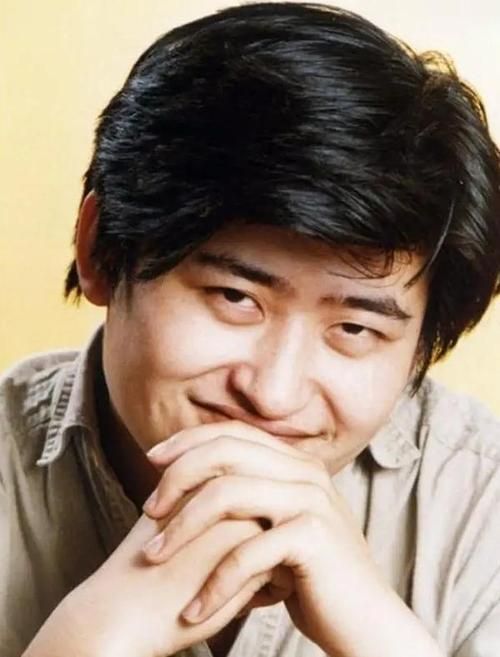

提到刘欢,你脑海里会跳出哪个画面?是好汉歌里一声“大河向东流”的豪迈,还是千万次的问里“问世间情为何物”的深沉?可很少有人想过,这个在乐坛沉浮四十年的“老大哥”,为什么总能在某个时刻,带着新的“进”击,重新敲开大众的心门?

从1985年拿下央视青年歌手电视大奖赛通俗唱法季军开始,刘欢的“进”从来不是一蹴而就的爆发。那时他还在中央音乐学院攻读西方音乐史,白天抱着厚厚的乐理书籍啃,晚上却在酒吧唱着摇滚、民谣,像块海绵吸收着所有能碰到的音乐养分。有人问他:“科班出身的你,为啥总混在地下音乐圈里?”他笑着答:“音乐哪有高低?能打动人,就是好音乐。”这种“不设限”的进,让他在90年代初就打破了对通俗音乐的刻板印象——当港台歌手还在模仿甜腻的流行风时,他用弯弯的月亮把中国山水写进了旋律,用少年壮志不言愁给时代刻下了声音的注脚。

真正让人印象深刻的,是他对“好”的执拗里藏着的不进则退。1997年录制好汉歌时,为了找到最贴近“梁山好汉”的味儿,他愣是在豫剧唱腔里泡了半个月,跟着河南艺人学甩腔、咬字,甚至为了一个“嘿”字的顿挫,反反复复唱了三十几遍。录音师说:“刘老师,差不多得了,观众又听不出来。”他眼睛一瞪:“观众听不出来,我心里知道啊!对音乐不较真,不如回家种地去。”这种较真,让一首电视剧插曲成了传唱二十多年的国民金曲,也让后来翻唱的无数版本里,唯有他的版本带着“闯”的劲头和“义”的温度。

这些年,刘欢的“进”似乎藏得更深了。当综艺市场充斥着流量速成的“爆款”,他却在中国好歌曲的舞台上,花半天时间为一组素人歌手改旋律,甚至为了保留一个学员的原创个性,和制作方battle到底;当短视频时代催生着“15秒出圈”的浮躁,他却转头扎进高校课堂,一讲就是十年西方音乐史,从古希腊的荷马史诗讲到贝多芬的命运交响曲,有学生晒笔记说:“刘老师讲巴赫,能把对位法讲成数学题的浪漫,原来音乐不是高高在上的艺术,是能触摸到的体温。”这种从聚光灯到讲台的“退”,何尝不是一种更深层的“进”?他把音乐的种子种进年轻人心里,远比一首单曲的热度更长久。

有人说刘欢“高冷”,可熟悉他的人都知道,他的温度藏在那些“不聪明”的选择里。早年间片酬翻倍找他代言,他摇头:“我没用过这产品,不能骗观众。”后来做公益,跑山区给孩子们建音乐教室,跑前跑后筹款,还亲自带着教孩子们唱我和我的祖国”。有人问他:“您这身份,何至于这么累?”他摆摆手:“音乐对我来说,从来不是名利场,是能传递力量的东西。能让一个孩子因为爱上音乐,眼睛里多了光,这比什么奖项都值。”

如今五十多岁的刘欢,唱现场时气口依然稳得让人惊叹,有人问他保养秘诀,他笑:“哪有什么秘诀?就是把熬夜喝酒的时间,拿来练声。嗓子是歌手的本钱,对不起它,就是对不起音乐。”这朴素得像句大白话的道理,背后却是四十年对“进”的坚守——不是追逐风口,而是守住内心的锚;不是追求速成,而是享受打磨的过程。

所以你看,刘欢的“进”,从来不是刻意的突破,而是把对音乐的热爱、对真诚的执拗,一步步走成了传奇。他让我们明白:真正的“进”,不在于你站得多高,而在于你心里有没有条不肯将就的路。当无数人在流量里迷失时,这位“老顽童”用执拗告诉我们:能守住最简单的东西,才能走到最远的地方。这大概就是为什么,几十年过去,我们提起刘欢,依然觉得——他从未离开。